سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك

« Point de contrainte en religion »face à l’évidence du Texte il nous suffit d’écouter la raison de notre cœur. Et que le Coran nous parle, il nous suffirait de l’écouter, inutile de tant chercher. Mais, que nous dit le Coran ? Est-ce lui qui s’exprime, ou est-ce nous ? Est-ce vraiment lui que nous nous entendons, ou l’écho de notre pensée ? Est-ce lui que nous lisons ou le reflet, ou l’ombre, de nos raisons ?

ÉTUDE LEXICALE ET TEXTUELLE

Ikrâha :

De la racine verbale kariha l’on obtient la forme IV akraha, verbe signifiant très précisément forcer quelqu’un à faire une chose qu’il a en aversion ; Le mot ikrâha en est le nom d’action.

En S24.V33, le verbe akraha est utilisé à deux reprises et le mot ikrâha une fois. Ce verset est parfaitement représentatif du champ sémantique de la racine kariha : « …par esprit de lucre ne contraignez pas [lâ tukrihû] vos jeunes esclaves à la prostitution alors qu’elles désirent être chastes. Celles qui, malgré tout, y auront été contraintes [yukrihhunna], Dieu, certes, leur sera après cette contrainte [ikrâha] Pardonneur, Tout de miséricorde. »

En français, le verbe contraindre, comme ses quasi synonymes obliger, forcer, exprime le fait de vouloir contraindre quelqu’un à agir contre son gré. Par extension, contraindre est aussi faire entrave à la liberté d’action. Mais, en arabe, le mot ikrâha signifie uniquement action exercée contre une opposition ou une aversion. Notons alors que les divers sens donnés à la formule « Point de contrainte en religion » sont préférentiellement établis en fonction du deuxième sens français du verbe contraindre : « entrave à la liberté individuelle ou collective », sans que nous puissions en ce cas affirmer que ikrâha est aussi une telle acceptation.[1]

Fî :

Normalement, tant le verbe kariha que la forme IV akraha et le nom d’action ikrâha entraînent l’usage de la préposition ‘alâ. L’on dit par exemple : lâ yukrihuhum ‘alâ d-dîn : il ne les contraint pas à la religion.

Ainsi, en « lâ ikrâha fî-d-dîn », « point de contrainte en religion », l’emploi particulier de la préposition fî (principalement : dans, sur, au sujet de, en, par rapport) est significatif et doit modifier notre compréhension de l’énoncé.[2] Le sens premier et principal perçu est alors : « le dîn ne peut être en rapport avec une notion de contrainte ».

Ceci étant, nous comprenons, quelle que soit l’idée que nous ayons du mot dîn, que la notion plus générale de « liberté de conscience » ne serait être imposée à ce texte coranique.

Ad-dîn :

Un des mots-concept coraniques par excellence ! Mentionné quatre vingt fois dans le Coran, signifiant communément rétribution en la Fâtiha et, ailleurs, compris grosso modo comme correspondant au terme français « religion ». Cependant, dîn possède plus d’une vingtaine de significations en arabe et plus d’une dizaine en sont retrouvées dans le Coran. Nous ne pourrons en discuter ici, mais nous sommes loin du monolithique dîn = religion.[3]

Citons comme usage coranique pour dîn : rétribution, attribution, solde, coutume, désobéissance, religion, foi, croyance, confession, rite, culte. Présentement, nanti de l’article, et selon le contexte, ne sont candidats théoriques que les termes suivants : religion, culte, rite, foi. En fonction de la signification précise de ikrâha et de la valeur de la préposition fî nous ne pouvons ici retenir pour dîn les sens de culte ou rite.

En effet, toute pratique, rite, culte, procède d’une contrainte a minima. Le verbe arabe ‘abada que nous traduisons par adorer signifie à l’origine fouler du pied. La forme II ‘abbada est mettre en esclavage. Par suite, l’on obtint le sens : être au service de, et, s’agissant d’une divinité, lui rendre un culte. S’agissant de Dieu après la révélation coranique : se faire le Serviteur du Seigneur. [4]

Ainsi, « ad-dîn » désigne-t-il en notre verset soit la religion soit la foi. La présence de l’article « al/ad » a fait dire aux anciens commentateurs qu’il s’agissait de la religion, c’est-à-dire, pour eux, l’Islam. Or, si nous considérons que la détermination par l’article qualifie bien la religion islam, alors le sens du verset en fonction de ce que nous avons jusqu’à présent mis en évidence littéralement est le suivant : « il n’ y a pas de contrainte dans la religion islâm ». Si nous donnons à la détermination « la religion » un sens général, ce qui est grammaticalement tout aussi possible, l’on comprend alors : « Il n’y a pas de contrainte en la religion ». Dans les deux cas, ces énoncés ne peuvent être retenus puisqu’il n’y a pas de religion sans contrainte.[5]

Ayant procédé systématiquement par élimination, le sens à retenir en ce verset pour ad-dîn ne peut être que : la foi.[6]

Littéralement, il sera donc exact de traduire ainsi :

« pas de contrainte en la foi. »

Une telle formulation est à vrai dire assez indéterminée mais, en cela même, elle est fidèle à l’original. Jusque à présent, selon les lignes classiques ou modernes, il nous semblait possible de lire là comme l’interdiction d’un comportement : il n’y aurait pas de contrainte à exercer en matière de religion et ou en matière de foi.

La proposition coranique, tout comme sa traduction, est nominale ; et cette absence de verbe, outre qu’elle génère une certaine indistinction, amène de fait à rechercher quel est le lien ou le rapport exact établi entre le principe de contrainte et celui de foi. Il ne s’agit donc plus de l’énoncé d’une interdiction mais de celui d’une affirmation stipulant que la foi et la contrainte sont pour ainsi dire incompatibles, deux états qui ne peuvent coexister, ou deux cas qui ne peuvent se produirent concomitamment. Ceci est bien évidemment confirmé par le sens premier de ikrâha et l’usage particulier de fî comme précédemment étudié et nous pourrions donc expliciter la formulation coranique ainsi :

« la foi ne peut être en rapport avec une notion de contrainte. »

L’approche littérale aura donc permis d’écarter nos systèmes usuels de représentation, notre paradigmatique comme disent certains. Il nous apparaît alors que cet énoncé coranique : « pas de contrainte en la foi », nous indique autre chose ; la “contrainte” signifiée n’est plus ici un phénomène extérieur mais interne, puisque l’une a le pouvoir de s’opposer à l’autre. La “contrainte” semblant ainsi relever du même domaine ontologique que la foi. Avant que de nous en expliquer, nous devons toutefois rechercher confirmation de cette nouvelle piste de signification en examinant le contexte.

ÉTUDE CONTEXTUELLE

Etape essentielle de l’analyse littérale, souvent longue et laborieuse de nature, nous ne signalerons en résumé que les points essentiels suivants :

- Le chapitre en question est axé sur l’affirmation : « Si Dieu l’avait voulu ils ne se seraient pas combattus [au sujet du message des prophètes]…mais ils divergèrent ; certains crurent et d’autres dénièrent leur foi. » S2.V253.

- Le verset central en est bien sûr « âyat al kursî », V255, dont l’objet unique est la transcendance et l’absoluité de Dieu, Seul détenteur de la Vérité et de toute Science ; en conséquence de quoi notre perception intellectuelle du monde est marquée du sceau de la relativité et de l’imperfection.

- Le V256 de S2, d’où est extrait notre péricope « pas de contrainte en la foi. », s’inscrit donc en un chapitre consacré à une réflexion sur les relations des hommes envers la vérité divine, nature et reconnaissance de la foi.

Quoique succinct, ce « cadrage » confirme que dîn doive signifier ici foi et non pas religion. Plus encore, un tel contexte impose quasiment que sa conclusion : « pas de contrainte en la foi » ait une porté conceptuelle. Le sens classique apparaît donc quant à lui dicté, en réalité, par « les circonstances de révélation » dont la lecture appliquée a déplacé le sens conceptuel du verset vers un champ plus concret, la tolérance en matière de religion.[7] Plus exactement encore, la portée du verset est réduite par ces « circonstances » au fait de ne pas pouvoir convertir de force à l’islam.

ÉTUDE ANALYTIQUE

Ainsi, « pas de contrainte en la foi » prend-t-il sens en fonction de : « Si Dieu l’avait voulu ils ne se seraient pas combattus…mais ils divergèrent ; certains crurent et d’autres dénièrent leur foi » et de « Il n’y a point d’autre Dieu que Lui…de Sa Science ils ne saisissent rien qui ne soit par Sa permission… » S2.V253& 255.

Le Coran par le Coran : un autre passage coranique nous parait éclairer aisément ces données. Nous y retrouvons la notion de foi [îmân ;amana], le verbe contraindre [akraha], l’énoncé explicite d’un principe fondamental, et une de ses applications essentielles : “ Si ton Seigneur l’avait voulu, auraient cru [amana] tous ceux qui sont sur Terre sans exception. Est-ce donc toi qui pourrais contraindre les hommes jusqu’à ce qu’ils deviennent croyants ! ” S10.V99. Signalons que ce verset et le suivant s’inscrivent logiquement, comme il doit être de règle, en un contexte général similaire à celui de « pas de contrainte en la foi ».

- Ceci confirme, à contextes équivalents, que le propos est bien à la détermination de la foi, ou à la détermination de son absence, selon le Décret de Dieu.

- La notion de ikrâha, contrainte, est commune à nos deux passages coraniques, ce qui renforce la valeur clef de cette notion.

Il est donc dit : « Si ton Seigneur l’avait voulu, auraient cru tous ceux qui sont sur Terre », la foi, al îmân, ne dépend que de Sa volonté. Il y a sur Terre des croyants et des incroyants et nul ne changera cette réalité par Dieu voulue. Cette absolue détermination, qui reste à expliciter, est immédiatement confirmée au verset faisant suite : « Aucune âme ne peut croire sans que cela ne soit par la permission de Dieu… »V100. La foi relève donc de la seule prérogative de Dieu. En cette perspective, comprendre qu’il n’y a pas de contrainte en la foi impose de résoudre un problème théologique fondamental ainsi posé :

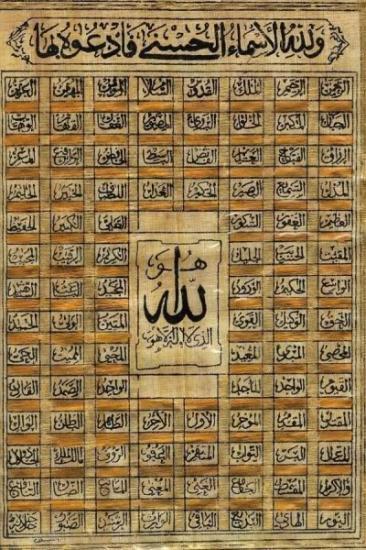

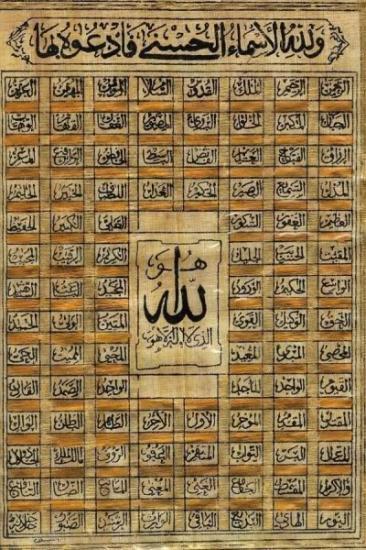

1- D’une part, Dieu a « disposé » en tous les êtres la « Foi ». Ceci est coraniquement exprimé par le verset dit du “Pacte primordial” où Dieu se présente à l’humanité et lui dit : « Ne suis-Je point votre Seigneur ! » Ce à quoi les descendants des « fils d’Adam »[8] ne purent alors que répondre : « Certes, et nous en témoignons. » S7.V172.[9]

Conséquemment, réside en les êtres humains une capacité innée[10] à croire en Dieu, tous sont ainsi par définition et a priori “Croyants”[11]...c’est-à-dire dépositaires de la “Foi innée” que nous distinguerons d’une majuscule : la Foi.

Ce postulat coranique est fort logique ; Dieu n’étant pas « de principe », c’est-à-dire par essence, perceptible par les organes des sens par lesquels la raison de l’homme appréhende la réalité, il fallait donc que la foi repose sur une « condition » différente, la Foi innée, sans quoi aucun être n’aurait pu croire en Dieu.[12]

2- D’autre part, tous les êtres ne sont pas en apparence croyants, comme le stipulent de nombreux versets et l’observation de la réalité. Il nous est dit en apparence que cet état émane d’une volonté de Dieu et ne peut être modifié par les hommes : “ Quant à ceux qui dénient, il est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas.” S2.V6, ce qui se justifie du verset déjà cité : “ Si ton Seigneur l’avait voulu, auraient cru tous ceux qui sont sur Terre sans exception…” S10.V99.

Selon ces termes essentiels il y aurait donc contradiction apparente entre l’existence de la capacité innée à reconnaître Dieu, la Foi, et la réalité tangible de la non-foi. Plus encore, il y aurait opposition entre la Foi comme émanant de la Volonté de Dieu et l’ordre de ne pas croire émanant aussi de Dieu.

Résoudre cette difficulté suppose de distinguer la foi, celle dont nous témoignons, de la Foi, en tant qu’entité primordiale, donné ontologique. Cette foi que nous percevons entre notre « coeur » est de fait mise en forme en et par notre esprit, elle n’est qu’une image de la Foi. La non-foi suppose qu’entre l’esprit de l’homme et le siège de la Foi innée quelque “chose” s’interpose afin qu’il ne perçoive pas la Foi. Ceci se trouve explicité dès les premiers versets du Coran ci-dessus partiellement cité : “…ils ne croiront pas. Dieu a apposé Son sceau sur leurs cœurs. Sur leurs ouïes et leurs regards est un voile…” S2.V6-7.

Deux images ici se décryptent :

1- « Dieu a apposé Son Sceau sur leurs cœurs », le coeur en sémite est la raison et non pas le siège des sentiments. Il est donc stipulé que Dieu accrédite (Il appose Son Sceau a posteriori) le fait que ces gens ne croiront pas. Il n’est point dit qu’Il scellerait Lui-même les « cœurs », leurs esprits, afin que les gens ne croient pas comme le laissent comprendre les traductions et commentaires classiques par : « Dieu a scellé leurs cœurs ».

2- « Sur leurs ouïes et leur regards est un voile », notre lecture ne suit pas le découpage traditionnellement proposé de cet énoncé coranique. Il apparaît ainsi que les organes de perception (c’est-à-dire ce par quoi la raison est) du non-croyant seront opacifiés par un voile. C’est de cette opacification que naîtra pour la raison, le « cœur », l’incapacité à percevoir la Foi innée qui réside en l’être.

Ce n’est donc point Dieu qui oblitère le cœur-esprit des hommes afin qu’ils ne croient pas alors même qu’Il a voulu fondamentalement qu’ils soient tous intrinsèquement porteur de la Foi. Cela signifie aussi que ce « voile » ne s’interpose pas systématiquement entre l’esprit et la Foi de tous les êtres. Nous en verrons en infra la justification.

Puisque tous les individus naissent ‘alâ-l-fitra, c’est-à-dire en particulier porteur de la Foi innée, et mourront soit croyants soit dénégateurs de la Foi, et que ce « voile » qui s’interpose entre la fitra et l’esprit apparaît chez tous les individus, nous pouvons en déduire qu’il représente l’Acquis, et vérifier a posteriori la solidité de cette hypothèse. Nous distinguons de la sorte un donné de Foi et un Acquis, notre vécu. Se définit ainsi l’ensemble des acquis qui s’opposeront à la manifestation de cette Foi, à sa perception par l’esprit, la raison. Lors de notre développement, notre apprentissage, certains éléments de nos éducations, de nos expériences, de nos vécus intellectuels ou sentimentaux, vont se constituer en autant d’interpositions, d’aversions, d’oppositions, imposant une “contrainte ”, un ikrâha, à la manifestation de la Foi, tels sont les « voiles ».

Un hadîth bien connu le confirmerait :

« Tout être naît porteur de l’innéité de la Foi [‘alâ-l-fitra]. Ses parents feront de lui un Juif, un Chrétien ou un Zoroastre. Avez-vous déjà vu naître une bête porteuse des marques que l’homme fait au bétail. »[13]

« Avez-vous déjà vu naître une bête porteuse des marques que l’homme fait au bétail » indique bien que l’Acquis, les « marques », est socioculturel, sociocultuel, conditionnement intellectuel, psychologique, et social. Cela vaut pour tous les êtres. Tous naissent porteurs de la Foi innée, ‘alâ-l-fitra, puis leurs vécus spécifiques, leurs Acquis personnels, vont s’interposer entre eux et la Foi innée. Selon la nature des voiles tissés ils percevront la Lumière de la Foi en fonction d’un prisme qui leur sera propre. Il en est de même pour un Juif, un Chrétien, un Musulman. Tous reçoivent alors de l’unique Lumière de la Foi innée une lumière diffusée et diaphragmée en fonction des “voiles de la contrainte” de l’Acquis qui leur est spécifique. Communauté de Foi et différence de foi donc.

Plus généralement encore, l’Acquis se présente donc comme une “contrainte”, ikrâha, s’exerçant obligatoirement contre la Foi innée. En fonction de l’éducation, du vécu des uns et des autres, cette “contrainte” sera d’intensité différente. La “contrainte” est ainsi représentée par des « voiles » s’interposant entre la raison et la Foi innée.

Tout être est ontologiquement Croyant : « Lorsque ton Seigneur a extrait des Banî Adam, de leurs reins, leur descendance, il les fit témoigner contre eux-mêmes : Ne suis-Je point votre Seigneur ? Ils répondirent : Certes oui, et nous en témoignons. » Mais, en notre réalité, pour que l’homme puisse croire, c’est-à-dire témoigner de la Foi par sa foi, il faudra donc nécessairement que la “contrainte” de l’Acquis, d’une manière ou d’une autre, peu ou prou, soit levée, « pas de contrainte en la foi ». Cette résolution de l’Acquis sera opérée de par la Volonté de Dieu : « aucune âme ne peut croire sans que cela ne soit par la permission de Dieu… »

Nous comprenons alors qu’il y a “contrainte” à ne pas croire. Le concept même de Foi innée ou de fitra prouve qu’en réalité il n’y a pas de conditionnement à croire[14] mais seulement à ne pas croire.

Ainsi, tout homme ayant été créé porteur de la Foi, et celle-ci lui ayant été obligatoirement occultée par l’Acquis, l’Equité divine veut que Dieu permette à un temps donné que soit retirée la “contrainte”, certains « voiles » occultants. Il permet alors à l’homme de percevoir ou pressentir la Lumière de la Foi. Si tous les « voiles » sont par Dieu retirés, l’être est alors pleinement illuminé, irradié, brûlé par la Foi. Le retrait est donc d’ordinaire partiel et ou progressif. Nous comprenons à présent la signification de : « aucune âme ne peut croire sans que cela ne soit par la permission de Dieu… » S10.V100 : tout homme est doué de raison, or cette raison provient de l’Acquis, lequel est constituant de la “contrainte” s’exerçant envers la Foi. C’est donc dire que, de fait, aucun homme ne saurait pouvoir retrouver cette Foi de par lui-même, c’est-à-dire de par son intellect. Seul Dieu a le pouvoir de lever cette “contrainte”, les hommes ne peuvent réellement et pleinement croire que de par Sa permission.

L’aparté du V99 « Est-ce donc toi qui pourrais contraindre les hommes jusqu’à ce qu’ils deviennent croyants ! » s’entend à ce niveau là : « quelle illusion que de prétendre vouloir amener par la force, douce ou dure, le hommes à croire alors même que seul Dieu possède la Science et la Puissance permettant de lever la “contrainte” qui s’exerce sur chacun contre la Foi innée, l’origine même de la foi. »

Mais alors, puisque de part le Vouloir de Dieu il sera retiré la “contrainte ” qui pesait sur la Foi de tous les hommes, tous devraient être croyants. Or, l’observation confirme l’énoncé coranique, nous l’avions mentionné : « Si ton Seigneur l’avait voulu, auraient cru tous ceux qui sont sur Terre sans exception. » et « …il est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas », tous les hommes ne croient pas et tous ne croiront pas.

Il nous faut donc concevoir que lors de ces « dévoilements » voulus par Dieu, s’interpose à nouveau quelque chose en l’homme et sa perception de la Foi. La raison, et obligatoirement encore elle, du fait même de sa nature discursive conditionnée et conditionnante est alors appelée à valider ou s’opposer à cette perception, elle seule est en mesure de le faire. Chacun être ainsi se repositionne et élabore à nouveau une suite de « voiles ». Selon leur nombre, leur textures et tessitures, ce en fonction d’acquis culturels et de vécus variables, l’être se qualifie alors selon des natures et degrés différents de foi.

En ces conditions, le non-croyant que le Coran nomme dénégateur, kâfir, est celui qui maintiendra un « voile » totalement opaque, une “contrainte” telle qu’il déniera ce qu’il a su et sait être vrai, la Foi. Ainsi, au verset clef déjà cité, le sens de : « ils ne croiront pas…Sur leurs ouïes et leurs regards est un voile… » s’éclaire ; nous notons que les organes des sens, ceux qui permettent la constitution de la raison, le coeur en sémite, sont au pluriel et que ce pluriel concerne un collectif, alors que le terme « voile » est au singulier, tout comme l’est al ikrâha, la “contrainte”. Ce « voile » est donc considéré comme unique et équivalent pour tous les êtres pensants, il est le « voile du déni », celui qui recouvre, kafara, la Foi innée du fait de l’homme dit alors kâfir.[15] Il s’agit pour être exact d’un « revoilement ». Ce « Voile » qu’il convient de distinguer par une majuscule, n’est donc pas du fait de Dieu mais de l’homme.

Plus avant encore, l’on aura compris que le dénégateur de la Foi n’est pas un “incroyant”. Le statut ontologique de l’incroyant n’existe pas. Il y a ainsi en chaque dénégateur un “Croyant”[16] qui s’ignore, comme il y a d’ailleurs en chaque croyant un “dénégateur” qui s’ignore.

En synthèse, comme en illustration, prenant garde à la traduction et à l’emploi des majuscules, nous pouvons lire le verset suivant où chaque terme est un concept :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“ Oriente donc ton “être” [wajh] vers la Foi [ad-dîn], en t’écartant de la déviation [hanîfan], Foi de l’innéité [fitra] que Dieu a voulu inhérente à la nature humaine. Cet ordre de chose ne saurait être modifié. Telle est la foi [ad-dîn] droite [qayyîm], mais la plupart des gens n’en ont pas connaissance.” S30.V30.

CONCLUSION

Nous aurions dû, pour être complet, donner l’analyse du verset et de son complément en sa totalité, nous y aurions trouvé confirmation et cohérence en fonction de notre conceptualisation de la Foi et de la foi et des rapports qui leur donnent sens. Il y aurait eu à dire sur la signification que l’on a bien voulu donner à la droiture, rushd, confondu avec l’Islam ; la déviance, ghay, assimilée au rejet de l’Islam ! Il y aurait eu à s’interroger sur la signification du mot Tâghût, du fait de les dénier, kafara, du rapport de ces termes avec le « Voile » que nous tissons par notre propre Ego entre notre raison et la Foi innée. Nous y aurons retrouvé les mécanismes de l’apparition de la foi, les passages alternes de la Lumière à l’obscurité. Bien des choses aussi quant à la walayya de Dieu ou celle des Tâghût, etc. Pas un mot qui ne soit un concept, pas une construction qui ne soit signifiante. En cette présentation condensée des causes ontologiques de la foi de l’homme et de la Foi en l’homme il ne nous sera évidement pas possible d’aborder cet océan. Nous laissons à chacun, s’il le souhaite, poursuivre sa lecture en les perspectives ouvertes à partir de notre analyse littérale par la modification de perception du syntagme « Point de contrainte en la foi » ; en explorer les berges ou tenter une immersion…

Ensuite, nous concevons que les résultats proposés pour ce verset, et à partir de ce verset, puissent surprendre. Il nous semble tout aussi légitime que l’on veuille démontrer qu’il n’en est pas ainsi et que le seul sens vrai est celui auquel nous sommes habitués depuis mille ans, amplement validé, adoubé, par le “Consensus”. Mieux encore, qu’il pourrait en être un autre. Il faudrait donc que les musulmans sachent abandonner l’anathémisation et puissent s’accoutumer à une telle déontologie. On peut ne pas être d’accord, on le devrait même, ce à quoi pré-tend réellement notre méthodologie est précisément de pouvoir être théoriquement infirmée par les arguments même qu’elle s’oblige à fournir, ou par d’autres de nature équivalente. Elle s’inscrit par là en un process scientifique visant à établir un cadre objectivable nous permettant de controverser sainement, avec l’espoir, comme en science, de tendre, asymptotiquement, étape vers étape, vers une vérité, ici celle du Message révélé. Pas d’autres prétentions, c’est-à-dire pas de prétentions ; nul ne peut être l’interprète de Dieu, l’oracle de Delphes par lequel Dieu parle et s’exprime à la foule. Tout au plus, essayons nous de donner des éléments tangibles déduits selon une méthodologie d’analyse dont les critères épistémologiques, probants comme réfutables, la rendent à même de faire avancer le débat, l’examen et le réexamen du Coran. En d’autres termes, il se peut que la solution que nous proposons pour et par « point de contrainte en la foi » soit solide, comme il se peut aussi qu’elle comporte des failles ou des erreurs. Le résultat de ma recherche est ainsi soumis au jugement de chacun qui, à son tour, sera à charge d’y exercer le sien. Au final, notre responsabilité est engagée.

Enfin, est-ce à dire que nous devrions considérer que tous les idéaux, les douze significations proposées pour et par « Point de contrainte en la religion », ne pouvaient être déduits de l’énoncé « Point de contrainte en la foi » ?

Non, bien évidemment, mais il nous faudra alors comprendre que ces différents discours ou commentaires ne prennent réellement sens qu’à partir de ces réalités ontologiques relatives à la nature de la foi, de ses liens avec la Foi ; d’autres fondements, puis d’autres horizons plus intimes et plus profonds de tolérance et de respect. Par l’analyse littérale, objective et rigoureuse, nous avons pu accéder à ce signifié. Nous aurons ainsi montré que « point de contrainte en la religion » se lisait « point de contrainte en la foi » et nous aurons ainsi approché le cœur même de la problématique. La compréhension des mécanismes présidant à l’expression et la nature de la “foi”, la théologie de la “Foi”, permet en fait de fonder avec beaucoup plus de solidité et réalité les idéaux de tolérance religieuse, de respect vrai, et d’élever plus haut encore ces principes.

Ces douze énoncés peuvent être validés, non pas tant comme significations directes de l’énoncé « point de contrainte en la foi », mais bien en tant que commentaires appliqués cohérents de la signification fondamentale : la Foi, donné inné, ne s’exprime en l’homme en termes de foi que dès lors que l’obstacle de “contrainte” acquis a été retiré de par la Volonté de Dieu.

Une fois compris le cœur du message nous pouvons développer sans fausses notes et sans rupture avec l’original en fonction de notre contemporanéité par exemple. Il s’agit alors très clairement de commentaires et non pas d’interprétation. Face au Coran, au Texte, il est essentiel que nous sachions faire et maintenir le distinguo entre recherche du sens, interprétations, commentaires.[17]

Ainsi, l’analyse littérale aura-t-elle permis de mettre à jour, à l’affleur de la strate mère, un niveau de signification occulté par l’interprétation première et les différentes sédimentations successives. Une indication structurelle quant à la foi en tant que phénomène : relations, actions, interactions, réactions, au sein de tout être. Une perspective éclairant notre compréhension de l’autre et de nous-mêmes, un discernement de la foi, la mienne, la sienne, celle de celui qui prétend ne pas en avoir. Une approche théologique de l’homme, support de la connaissance de Dieu.

[1] Nous avions effectivement donné douze significations, onze en réalité, la douzième étant l’énoncé lui-même censé toutes les contenir potentiellement : « Point de contrainte en religion ». 1- « L’on ne peut imposer l’Islam par la contrainte ». 2- « L’Islam n’est pas en soi une religion contraignante ». 3- « Aucune religion ne peut être imposée par la contrainte ». 4- « L’on ne peut contraindre à croire ». 5- « La religion n’est pas un principe de contrainte ». 6- « Nul ne peut être contraint à pratiquer ». De ces sens directs et principaux découlent les sens appliqués suivants : 7- « Nul ne peut être contraint à modifier sa pratique ». 8- « Nul ne peut subir de contrainte ou de discrimination du fait de sa religion ». 9- « Tout individu est libre de choisir sa religion ou d’en changer ». 10- « L’on ne peut exercer de contrainte sur un apostat ». 11- « Pour toute religion, libre exercice du culte ». Voir volet I & II.

[2] La traduction française « pas de contrainte en religion » est ainsi fort avantageuse par son manque même de précision, le « en » ayant ici des sens relevant conjointement des prépositions ‘alâ et fî. Nous aurions pu oser : « pas de contrainte à la foi » qui eût été bien plus précis comme nous le verrons.

[3] Naturellement, cela ne signifie en aucune manière que nous validions le propos simpliste de ceux qui, du fait que dîn ne corresponde pas au mot religion en langues occidentales, se refusent donc à le traduire. Pire encore ceux qui, alors, nous produisent d’un affreux sabir : « le dîne ».

[4] Nous avons par ailleurs montré que l’énoncé : « …Dieu veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté… » S2.V185 ne signifiait pas que la religion soit en elle-même une facilité mais qu’elle comportait une philosophie et des aménagements qui facilitaient ce rapport particulier de l’homme à son Seigneur.

[5] A l’intérieur de la contrainte issue de la pratique en Islam, comme en tout système religieux, le principe voulu est d’en faciliter la mise en oeuvre par la souplesse, l’aménagement, la compensation. Ceci n’indique pas que la pratique ne soit que facilité et n’exclut pas fondamentalement le fait que, de principe, toute pratique imposée relève par définition d’une contrainte, n’en déplaise à certains apôtres saint pauliniens de « l’islam selfiste ». Bien évidemment, l’on ne confondra pas ici, par inadvertance radicale et radiculaire « selfiste » et « salafiste » !

[6] Signalons que Muhammad Asad en sa traduction explicative du Coran en anglais a lui aussi traduit en ce verset dîn par foi.

[7] En « Comprendre le Coran ; Historicité, littéralisme & littéralité ; partie 4 : Application exégétique des “circonstances de révélation” : intérêts et limites. » ainsi qu’en : « Point de contrainte en religion ; partie 1 : Abrogationnisme et abrogationnistes », nous avons mentionné les dites “circonstances de la révélation”. Si l’on veut bien y prêter attention, ces « circonstances » réduisent de facto le sens et la portée de l’énoncé « point de contrainte en la religion » à un vague cas particulier de conversion vers l’Islam, elles occultent ainsi totalement l’aspect conceptuel élargi de cet énoncé. Il sera donc ici légitime de s’interroger sur la valeur du hadîth authentifié rapportant ces « circonstances de révélation ». L’événement a peut être existé, quoique le fait que l’on dénombre une dizaine de versions et d’histoires différentes laisse songeur, mais, au mieux, doit-on dire que le lien entre la révélation de ce verset et ces évènements « historiques » reste totalement à l’appréciation du narrateur initial.

[8] L’on pourrait observer qu’à la traduction infra l’expression « fils d’Adam » a été laissée en arabe « banî âdama ». Ce n’est pas tout à fait exact, car le double emploi de majuscules « Banî Adam » et la francisation du nom « âdam » indiquent que nous avons compris l’original arabe comme constituant une appellation générique, banî pouvant signifier « fils » mais l’annexion indique ici un usage patronymique : la tribu (banî) en tant que descendant d’un ancêtre patronymique plus ou moins mythique. Nonobstant, nous ferons observer que contrairement aux commentaires courants et au propos des hadîth, y compris ceux qui ont été authentifiés, que l’humanité n’est pas en ces versets dite extraite des « reins d’Adam » mais des « reins des fils d’Adam ». Détail non sans conséquence du point de vue de l’histoire coranique de la conception de l’homme, y compris pour ceux qui auraient été atteint de fièvre concordiste évolutionniste, et qui, très concrètement, interpelle sur la validité d’une partie du corpus des hadîths dès lors que l’on prétend que le Prophète aurait lu le Coran à tort…

[9] Voici la traduction intégrale du Passage : “ Lorsque ton Seigneur a extrait des Banî Adam, de leurs reins, leur descendance, il les fit témoigner contre eux-mêmes : Ne suis-Je point votre Seigneur ? Ils répondirent : Certes oui, et nous en témoignons. Ceci afin que nous ne disiez point au Jour de la Résurrection : En vérité cela nous ignorions ! Ou bien que vous alléguiez : Nos ancêtres avant nous avaient été “polythéistes” et nous n’étions que rejetons à leur suite. Voudrais-tu notre perte du fait de ce que firent ces insouciants ! Ainsi explicitons-Nous les Versets afin qu’ils puissent revenir.” S7.V172-174.

[10] Inné est ici à rapprocher de son sens en philosophie : antérieur à toute expérience, inhérent à l’homme.

[11] Plus justement, il convient de dire que tous les hommes sont disposés et aptes à la foi du fait de la Foi innée. L’appellation « Croyant » doit ici porter et conserver une majuscule : « le Croyant de par la Foi innée » le distinguant du « croyant » témoignant de sa foi.

[12] Sous un autre aspect, nous retrouvons-là le fondement coranique au « questionnement philosophique ». Conséquemment, l’on en déduit que la foi ne relève donc pas d’un mécanisme rationnel. Tout comme l’on ne peut démontrer rationnellement l’inexistence de Dieu. Tout comme le rêve philosophique de l’accession par la raison à cette Vérité n’est qu’illusion.

[13] Hadîth rapporté entre autres par Al Bukhârî en explication de S30.V30. Ce verset est mentionné en conclusion de notre analyse.

[14] Il y a cependant des formes de foi conditionnées ; un « croyant de naissance » sera Juif, Chrétien, Musulman ou autre, en fonction d’un conditionnement à croire selon telle ou telle forme de manifestation religieuse. Il correspond au cas de celui dont l’Acquis éducationnel aura institué des « voiles » laissant passer une partie de la Lumière de la Foi innée mais en la diaphragmant en fonction de tel ou tel contexte sociocultuel. Le conditionnement est donc ici relatif.

[15] Ici, le fait que kâfir soit une forme active indique que l’homme ainsi qualifié maintienne en constance ce « Voile de déni ».

[16] La majuscule à « Croyant » indique ici qu’il s’agit du dépositaire de la Foi innée. Voir note 11.

[17] Il y aurait beaucoup à dire sur le sens des mots « interprétation », « exégèse », « herméneutique », dont l’emploi inconsidéré est source de bien des confusions et distorsions.

A la fin du mois dernier, les autorités yéménites affirmaient que des hommes armés affiliés à Al-Qaïda avaient pris le contrôle d’une fabrique de munitions dans le Sud-Yémen, et qu’ils l’avaient piégée après l’avoir pillée. Les habitants de la ville voisine, venus récupérer des armes , furent pris au piège. L’explosion fit plus de cent morts.

Les terroristes affirment qu’ils exécutent ce genre d’attaques pour protéger l’islam et combattre les “ennemis de Dieu”, précisant dans d’innombrables déclarations que les non-musulmans sont leur première cible. Bien sûr, nul n’a le droit de tuer qui que ce soit. Et les attentats terroristes menés par Al-Qaïda et ses séides n’ont jamais ciblé de groupes religieux, sectaires ou ethniques particuliers.

En fait, les chiffres et les statistiques prouvent que la majorité de leurs victimes sont des musulmans.

Une étude de décembre 2009 publiée par le Centre de lutte contre le terrorisme de l’Université de West Point affirme que “la grande majorité des victimes d’Al-Qaïda sont des musulmans” et que “15 % seulement des personnes tuées dans des attentats d’Al-Qaïda entre 2004 et 2008 étaient des Occidentaux”.

Ces chiffres prouvent que les terroristes ne distinguent pas entre musulmans et non-musulmans, et qu’ils considèrent tous ceux qui n’adhèrent pas à leur idéologie comme des cibles “légitimes” de leur violence.

Cette stratégie du recours à la violence a fini par aliéner Al-Qaïda du reste des musulmans ordinaires. Elle constitue un échec à tous égards, pour la simple raison qu’elle se détruit elle-même. Au-delà de toutes les déclarations faites dans le monde entier par des groupes musulmans exprimant leur refus du terrorisme et de la violence qui infligent mort et destruction sous la bannière de l’islam, Al-Qaïda et ses cohortes n’ont jamais vraiment joui de la sympathie des musulmans de base.

En 2009, le Global Attitudes Project de la fondation Pew constatait que, quand on demande à des musulmans si “les attentats suicides et autres formes de violence contre des cibles civiles sont justifiées au nom de la défense de l’islam contre ses ennemis”, la majorité des sondés, dans huit sur neuf des pays à majorité musulmane, répondait que cette violence ne peut jamais se justifier au nom de l’islam.

A quoi il faut ajouter qu’Al-Qaïda traite d’apostats les musulmans qui ne suivent pas ses idées — une des accusations les plus graves qui puisse exister en islam. Depuis quelques années, l’emploi inconsidéré de ce terme n’a valu aux terroristes que l’hostilité croissante et le soutien décroissant du monde musulman.

L’idéologie d’Al-Qaïda repose sur la culture des différences entre musulmans, ou entre musulmans et gens d’autres confessions, plutôt que la recherche d’un terrain d’entente entre tous les humains et le progrès vers la paix, l’entente et le respect. Ce n’est en aucun cas une invitation à “l’unité des musulmans”, car l’idéologie d’Al-Qaïda constitue une menace plus grave à l’islam que toute autre religion.

A maintes reprises, les musulmans du monde entier ont proposé des alternatives à Al-Qaïda et à la violence pour parvenir à des objectifs politiques. Le vent du changement qui souffle actuellement sur la Tunisie, l’Egypte, le Bahreïn, la Libye, la Syrie et le Yémen rappelle que les musulmans sont capables de renverser les dictateurs, d’induire le changement politique et de revendiquer leur liberté et la démocratie par des moyens pacifiques. Au moment où les peuples continuent de se battre pour leurs droits dans cette région du monde, les terroristes auront plus de mal encore à trouver refuge dans des sociétés démocratiques : en effet, l’histoire montre que les démocraties n’engendrent pas le terrorisme comme le font les régimes autocratiques et répressifs.

La marche des sociétés arabes et musulmanes vers un changement démocratique relèguera bientôt Al-Qaïda à l’insignifiance. Nous voyons aujourd’hui que le changement réel et durable ne peut être que le fruit de soulèvements pacifiques, jamais de coups d’état militaires ou d’idéologies extrémistes prônant la violence. Al-Qaïda a toujours exploité l’oppression qui sévissait dans le monde arabe et musulman pour justifier le recours à la violence dans la poursuite de ses objectifs politiques.

Heureusement, ça ne marche pas.

En partenariat avec le CGNews

1. Par islamiates le 02/07/2024

Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité