- Accueil

-

Billets

-

Histoire de L'Islam

- Comment et pourquoi les ummahs passées ont-t-elles été anéanties?

- Culture de la réforme et réforme de la culture

- La religion opium des peuples?!!

- LE CHANGEMENT DE KIBLAH

- l'aromathérapie:les arabes et l'usage thérapeutique des aromates

- Le statut de la concubine en Islam

- Le statut de Jérusalem dans le Coran et la Sunnah

- Du Coran et de la liberté de penser

- Conquêtes Islamiques Vérités et mensonges

- Grande Discorde (al-fitna al-kubrâ) 655-661

- L’Imâmat selon les croyances chiites

- Selon des Hadiths le Jour du Jugement Dernier est probablement vers 2120

- Définition et caractéristiques de l'Etat islamique

- L'incroyable essor des sciences arabes

- Omar Ibn Al-Khattab:le calife juste

- Le fiqh de l’urbanisme dans la civilisation islamique

- Le secret de l'éternité de la civilisation et de la culture islamiques

- Qu'est-ce que la sharî'a ?

- LA BATAILLE DE BADR

- Les rêves dans la culture musulmane

- LE HIDJRAT VERS MADINA

- Bilal:le premier muezzin de l’islam était un noir

- Le caractère du bédouin dans le Coran

- Et si la solution était de ressusciter le Califat ?

- Le Martyr en Islam

- A propos des versets sataniques

- L'Islam et ses débuts

- Les califats d’Abou Bakr et de ‘Omar

- Le califat d’Outhman ibn Affan

- Histoire de l’Islam politique

- L'Expansion Islamique: idées reçues et réalité historique

- Le système politique en Islam

- Islam : La Réforme dont nous avons besoin

- Le miracle de l'éléphant

- Complot contre nos sociétés musulmanes: la Victoire vient avec la patience

- Servir et développer la civilisation islamique, est un devoir

- LA LUTTE CONTRE LE ROUKOUD EN ISLAM

- Quelle est la signification des jours de la semaine en Islam ?

- Des femmes érudites en sciences du hadith

- L'aspect astronomique des heures de prière en Islam

- Tentative d'empoisonnement du Prophète

- Les juifs les polythéistes et le prophète

- Le secret de l'éternité de la civilisation et de la culture islamiques

- La Fin du Califat

- Pourquoi le croissant lunaire ou l’étoile comme un emblème pour les Musulmans?

- La succession du Prophète

- Les Califes et le Système du Califat

- Histoire de la fête du Sacrifice: Aid Al Adha

- Combien de Prophètes y a-t-il eu ? Étaient-ils tous arabes ?

- L'islam s'est-il répandu par l'épée ?

- Le génie politique de Omar ben Al-Khattab

- Pourquoi l'Islam peut résister au Nouvel Ordre Mondial

- Comprendre ce qu'est La Salafiya

- Muhammad (saw) descend de Ismaël dont la mère était esclave

- Qu’est-ce qu’un Arabe ?

- La méthode expérimentale, un apport de la civilisation islamique

- Les Druzes: origines, histoire et doctrine

- Qui sont les Messagers ouloul 'azm (alayhimous salâm) ?

- Le travail des anges selon le Coran

- Splendeur et déclin de la civilisation arabo-musulmane

- Pourquoi Rajab est un mois sacré?

- La bataille de Ohod: la défaite est une épreuve

- El Hijra: une histoire, un calendrier.

- Les sectes islamiques; origines et exemples

- Le martyre de Karbala

-

L'Islam et la science

- Coran: révèlation de soins naturels par le compost

- Conditions pour être mufti

- Les feuille de l'olivier: remède contre le diabète

- La science confirme la Sunna:la datte est bénéfique pour le nouveau né

- Lumières et couleurs entre science et Coran

- La réalité et vos sens

- L'Islam et l'éthique médicale

- L'électricité : l'énergie essentielle du corps

- La thérapie par la lumière de l’aube

- La science confirme un Hadith:surtout ne pas dormir sur le ventre

- La pharmacie d'Allah

- Eau de pluie et santé: miracle d'un Hadith

- Le monde parallèle entre la foi et la science

- Les mécanismes du cerveau sont affectés par son environnement

- L'alcool entre le Coran et la science

- Les vertus thérapeutiques du henné

- Le Coran: révélations sur les nuages

- L'information au-delà de la matière

- L'allaitement maternel: la science confirme le Coran

- L'Islam et le prélèvement d'organes

- Les levants et les couchants dans le Coran

- Selon le Coran : le soleil finira par s'éteindre

- LE CONCEPT DE LA RELATIVITE DU TEMPS EST REVELE DANS LE CORAN

- Soubhana Allah:Qu’est-ce qu’un diamant étincelant et un crayon à papier ont en commun ?

- La Cosmologie islamique peut-elle être moderne ?

- Chirurgie esthétique et Islam

- L’Univers a-t-il été créé pour l’homme ? Réponse de la science et de l’Islam

- LES ÉTOILES ET LES PLANÈTES DANS LE CORAN

- Le Coran et la météorologie: il y a quatorze siècles!

- L'évidence de l'âme

- Les horaires de la prière correspondent à notre horloge biologique

- Les bases de l’innovation

- Soubhana Allah: et si nous n'avions pas de peau?

- La convergence entre la science et la religion

- Soubhana Allah: Le tonnerre glorifie Sa louange

- La genèse de l'Univers et de la terre selon l'Islam.

- Islam, problèmes actuels en science et religion

- De la pluie dans le Coran

- L’âge d’or de la science arabe

- Les gènes : un détail important dans la cellule, invisible à l'œil nu

- Le Coran:adéquation entre l’univers, l’eau et la vie

- Des enzymes dans le corps des êtres vivants qui performent 36 millions de processus en une minute

- Voyage scientifique au cœur de la matière

- Don d’organe et transplantation en Islam

- La fin du monde approche:150 prédictions de notre Prophète (pbsl) se sont réalisées

- Comment Darwin peut-il expliquer le parfait oeil dans notre cerveau ?

- Pensons nous avec notre Cœur?!!

- Comment Les Inventeurs Musulmans Ont-ils Changé Le Monde ?

- LE MIEL ENTRE LE CORAN ET LA SCIENCE

- Pour la science:la vie après la mort; mythe ou réalité?

- 1,6 le nombre d'or dans la création d'Allah

- CORAN ET RÉVÉLATIONS BIOMIMÉTIQUE: CONCEPT S'INSPIRANT DES ETRES VIVANTS

- Soubhana Allah:le mystère de la structure hexagonale de la ruche

- Soubhana Allah: l’absorption hydrique miraculeuse chez les plantes

- Le miracle de l'olivier

- Coran: révélation sur la barrière qui sépare la Méditerranée et l'Atlantique

- L’homme serait-il le centre des préoccupations de la nature et de l’univers ?

- Le ciel parle !? Réalité confirmée par la science

- Le miracle scientifique du Tawaf autour de la Kaâba

- L’atome dans le coran

- Soubhana Allah les supernovas servent à déplacer la matière dans l'univers

- Soubhana Allah: comment le pingouin est-il capable de survivre sans se geler?

- L'islam et l'hypnose

- Le fer entre l'Islam et la science

- La science confirme:le mariage est bon pour la santé

- le Coran évoque les empreintes digitales il y a 14 siècles

- Crime et châtiment en islam

- LES ORBITES TELLES QU'ELLES SONT DÉCRITES DANS LE CORAN

- Comment font les papillons pour trouver leur chemin ?

- Menstrues:la science confirme l'interdiction des rapports sexuels par l'Islam

- La science aussi a besoin de Dieu

- Soubhana Allah ,le corps humain: un système de recyclage parfait

- Saviez-vous qu'il existe UN POISSON QUI PRODUIT DU SABLE ?

- Les origines de la Vie

- La formation des montagnes dans le Coran et la Sunna

- La science confirme le Coran:le cerveau n’est mature que vers 40 ans

- L’absorption hydrique miraculeuse chez les plantes

- La lune entre le Coran et la science

- Construction des ponts chez les fourmis : un exemple magnifique de sacrifice et de coopération

- Santé, méditation et prière nocturne

- La circoncision entre l'Islam et la science

- Le vent entre la science et le Coran

- Soubhana Allah:les catécholamines facilitent la respiration du foetus

- Les radiations électromagnétiques et le miracle de la Kaaba

- SOUBHANA ALLAH:LES NAUSEES DE LA FEMME ENCEINTE PROTEGENT LE BEBE

- La science confirme ce que dit le Coran sur les mers profondes et les vagues internes

- La science confirme le Coran:la matière a été créée par paires

- La science confirme le Coran:la terre parle

- Ces savants musulmans qui ont éclairé le monde

- Communautés et espèces: la science confirme le Coran

- Le coran précurseur des sciences de la nutrition

- La méditation: la science confirme la religion

- L’insémination artificielle en Islam: Les objections

- Miracle du Hadith:" quand la goutte de sperme dépasse 42nuits..."

- La science l'orgueil et le génie humain

- L'Islam et la thérapie génique

- Les Pyramides entre Science et Coran

- Le radin a t-il moins de matière grise ?

- Allaitement : Islam et sciences sont formels

- L'adrénaline: une hormone miraculeuse

- Comment le prophète(saw) a traité la propagation des épidémies

- Sept vérités scientifiques prouvent la bonne parole du prophète (saw)

- Traitement par la drogue

- la masturbation entre la science et la religion

- Santé cardiovasculaire rime avec bonheur et bien-être

- LES ARABES ONT-ILS INVENTE L’UNIVERSITE?

- L'adaptation du corps en altitude

- Les règles de l'autopsie en Islam

- Croire en la création d'un premier humain, est-ce anti-scientifique ?

- Le clonage entre la science et la religion

- Peut on utiliser des ovules fécondées et congelée?

- Pourquoi Dieu a-t-Il voulu que l'homme existe, alors que les anges faisaient sans cesse Sa louange ?

- La science confirme:le croyant dégage une lumière

- Les 5 insectes du Coran

- Création et évolution selon Ibn Khaldoun

- La science confirme des vérités mentionnées dans le Coran sur l'araignée

-

L'Islam et les autres religions

- Symbolisme de la montagne dans la Bible et le Coran : le lieu de l’appel et de la rencontre avec le divin

- La guerre de civilisation: courants fondamentalistes et ethnocentrisme occidental

- Nietzsche: à propos du christianisme,le judaisme et l'Islam

- Le prophète et la pédagogie du dialogue avec les gens du Livre

- Frontières entre Islam et Christianisme.

- L'apostasie(Ar-riddah) entre Loi et la religion

- Célèbrités converties à l'Islam: Leurs histoires et motivations

- Achoura des musulmans et Yom Kippour des juifs

- Le printemps arabe est un sinistre avertissement pour l’Occident

- Islam et Protestantisme

- Le Coran est-il antisémite ?

- La liberté de culte en Islam

- L'image:comparaison entre l'Islam et le Christianisme

- Les divergences sur l’origine du terme Messie

- Les relations économiques entre le monde islamique et l'Occident

- Bon ou mauvais présage?

- Napoléon Bonaparte: un empereur français musulman?!

- Les origines de la saint valentin

- La momie de pharaon entre le Coran et la bible

- Religions monothéistes: les livres saints

- L'inceste dans les religions monothéistes

- Le pacte des prophètes

- Pourquoi vendredi pour les Musulmans et dimanche pour les Chrétiens?

- Le veuvage:comparaison entre le Christianisme et l'Islam

- Armageddon ou la guerre islamo-chrétiènne

- La fin du monde: le retour de Jésus

- Quand l'église ne sait plus ce qu'elle croit

- Pourquoi les musulmans tiennent à Jérusalem

- L'Islam et la culture de l'altruisme

- Des preuves irréfutables de l'existence de Dieu le Très Haut

- Allah a créé les gens afin de peupler le paradis et l'enfer?!

- A propos du célibat des prêtres

- Les sources du code civil français et leur lien avec la culture arabe et la Chariah

- Est ce que les prophètes sont Infaillibles ?

- De l’origine du christianisme aux métaphores bibliques

- La Bible:à propos de l'adultère du prophète Lot avec ses deux filles

- La réincarnation: comparaison entre le Judaisme, le Christianisme et l'Islam

- A propos de "Dieu est mort" de Nietzsche

- Le paradis entre l'Islam et le Christianisme

- Tolérance et liberté religieuse

- Les Juifs entre Chrétienté et Islam

- La crise économique internationale du point de vue de la législation Islamique

- Pourquoi l'Occident se désintéresse de la la religion

- Le soufisme et la France

- Les versets du Coran qui commandent de tuer les non croyants

- Satan dans les écrits Judéo-Chrétiens et L'Islam

- Le Coran: sur la transformation des Juifs en singes et en porcs

- L’Islam et les autres religions

- Comment les musulmans ont vu le christianisme à l'époque classique et à l'époque ottomane

- Le Pacifisme de l'Islam

- Jésus Christ dans le saint Coran

- L'esclavage entre L'Islam et Le Christianisme

- Le Christ dans l’Islam et le débat islamo-chrétien

- Questions bibliques

- LE PROPHETE MOHAMMED DANS LA BIBLE, L'ANCIEN ET LE NOUVEAU TESTAMENT

- La trinité vue par L'Islam

- Pourquoi l’islam est-il si souvent associé à l’intolérance et au fanatisme ?

- Satan dans La Bible

- La mort dans la religion musulmane

- Islam, Christianisme et Judaïsme: Quelle relation?

- L’existence de l'âme dans les religions et les croyances

- Islam et Christianisme : similitudes et différences

- Pourquoi Dieu a crée l'Homme? Réponse du Coran, la Bible et la Torah

- La Kaaba: lieu saint pour toutes les religions monothéistes

- les conséquences du péché originel dans la Bible et le Coran

- Islam et Protestantisme

- Les divergences sur l’origine du terme Messie

- L'avenir de l'Islam face aux puissances hostiles

- Que dit la religion chrétienne sur l'alcool?

- Les religions et l'extase

- La philosophie du Djihad en Islam

- Le Coran, la Bible: différences théologiques

- La psychose de la force et la force du savoir

- Comment Abraham aurait-il pu être un "musulman", alors que le Coran n'était pas encore révélé à son époque ?

- Islam et Christianisme: l'homme à l'image de Dieu?

- Les origines de la fête de noël

- Le dialogue et l'échange avec les gens du Livre: selon le Coran et la Sunna

- Abel et Caïn à travers la Bible et le Coran

- Ahl al-Kahf,Les Sept Dormants d’Éphèse:point de rencontre entre christianisme et islam

- Le voile dans le judaisme le christianisme, et en Islam,

- La sainteté: comparaison entre le Christianisme et l' Islam

- L'image de la femme entre l'Islam et la tradition Judéo- chrétienne

- L'eau, symbolisme et religions monothéistes

- Le déluge: comparaison entre les religions monothéistes

- La mort des prophètes dans le Coran

- La fin des temps et la Bible

- Pourquoi le Coran reprend certains récits bibliques?

- La vièrge Marie dans le Coran

- L'ange Gabriel(Djibril) dans la Bible et le Coran

- Qui inventa la trinité ?

- Les fous de Jésus

- La vie des non musulmans au sein de l’Etat du Califat

- Gog et Magog dans la Bible et le Coran

- Conversation avec un prêtre

- Les concept du Salut et de L’expiation selon le Christianisme et l'Islam

- Le satanisme les sectes et la religion

- Différence entre les Apôtres et certains Évangélistes

- Le voile la laïcité et les droits de l'homme

- Juifs et chrétiens seront jugés pour ne pas adhérer à l'Islam

- Coopérer avec des non-Musulmans contre l’intérêt des Musulmans

- Pourquoi la Croix est-elle au centre de la Foi Chrétienne?

- Jésus-Christ: comment aurait-il pu mourir?

- L'eau et les ablutions dans les religions monothéistes

- La polygamie dans le judaïsme et le christianisme

- Le Père Noël; origine et symbolique

- Le fœtus dans le discours coranique et le droit musulman

- Un musulman peut-il fêter la Saint Sylvestre(le réveillon)?

- le Monachisme dans les religions monothéistes

- Qui était Saint Valentin ?

- Le sort des enfants des croyants et ceux des associateurs qui sont décédés en bas âge ?

- Relation du prophète avec les athées et les païens

- Comment se comporter avec les parents non musulmans

- Est-il permis de manger de la viande des bêtes sacrifiées par les chrétiens ?

- Est-il permis de s'engager en politique dans des pays non-musulman ?

- Les singes étaient-ils au début des êtres humains transformés en animaux?

- Le sacrifice des animaux dans les religions

- La résurrection

- La bague de mariage, "La lune de miel "...:origines de nos habitudes

- Le principal désaccord théologique entre judaïsme et islam

- La fin du monde selon L'Islam

- Les droits du défunt non-musulman

- Pourquoi l'Arabie Saoudite ne peut pas intervenir en Palestine

- Le Sionisme qu'est ce que c'est que?

- Qui se cache derrière l'État islamique en Iraq (EIIL) ?

- Pourquoi tant de haine envers l’Islam ?

- Les grandes fêtes chrétiennes

- Des femmes prophètes en Islam?

- Bilqîs, Reine de Saba, une reine démocrate…

- Les miracles du prophète Soulayman

- L'esplanade à Jérusalem : juive ou musulmane ?

- L'un des mes enfants voudrait devenir chrétien, que faire?

- L’occident a volé les découvertes scientifiques des musulmans !!

- L'Halloween ; origine et point de vue de l'Islam

- Actuellement nous vivons les prémices de la victoire de l'Islam

- Quelle est la différence entre l'Islam et les autres religions célestes ?

- Pourquoi Allah n'a pas révélé qu'un seul livre ?

- La mère en Islam est glorifié toute la vie

- En Islam la mère est glorifiée toute la vie

-

L'Islam et la vie sociale

- Visiter les tombes: ce qu'il faut éviter

- Le Savoir-vivre en Islam

- L'espionnage en Islam

- La parenté de lait:conditions et mariage des descendants

- Conversation entre le Saint Prophète (saww) et Shaitaan le maudit - Partie 1

- Conversation entre le Saint Prophète (saww) et Shaitaan le maudit - Partie 2

- Les notions de maladie et de soins en Islam

- Conversation entre le Saint Prophète (saww) et Shaitaan le maudit - Partie 3

- « La foi c’est dans le cœur »

- Sex-appeal, hormones et miracle d'un Haddith

- La suspicion

- Les secrets pour trouver le droit chemin

- Education sexuelle : Le point de vue islamique

- La vie et la mort vue d’un angle médico-islamique

- Assurance commerciale classique et assurance islamique

- La conception islamique de l’Art

- Existe-t-il de bonnes innovations en Islam ?

- Comment l'Islam gérait-il le problème de l'esclavage ?

- Comment attirer la Baraka

- Que signifie la sagesse selon le Coran ?

- Le génie d'une communauté musulmane solidaire

- La richesse et le statut social sont-ils importants?

- Al-Amana

- Les tentations sataniques et la conscience

- En Islam, qui est excusé pour son igorance?

- La tombola halal?!

- Les principales leçons coraniques

- L'ISLAM comme système Politique

- Médecine prophétique:les plantes

- Le baptême musulman

- Suicides, islam et politique

- Les sept qui se retrouveront sous l’ombre d’Allah

- Les principes de l’éducation dans l’enfance musulmane

- Semer la discorde(al fitna) en Islam

- La responsabilité en Islam

- L'Islam et la garde des enfants

- Les bienfaits de Dhikr Allah

- la relation enseignant élève selon l'Islam

- Le Jugement Dernier dans l'Islam

- L'excision l'Islam et le droit au plaisir

- La tricherie et la tromperie en Islam

- Les droits de succession en Islam

- Multiplier les questions et les interrogations

- L'activité physique vue par l'Islam

- Le faux témoignage et le refus de témoigner

- Les différents aspects de la beauté selon le Coran

- Notre intention(An-niya) peut-elle nous sauver ?

- Attention à la prodigalité dans le luxe !

- Le mauvais œil

- La dénonciation en islam est légitime.

- L'hymenoplastie:hymen et Imane

- L’islam condamne le Nationalisme

- Les actes intercèdent pour leur auteur

- Le fœtus dans le discours coranique et le droit musulman

- Choisir ses amis

- Les vertus thérapeutiques du henné

- La politesse dans la conversation en Islam

- Les élus de Dieu

- Pourquoi le halal et le haram?

- La conception islamique de l’eau

- L’importance de l’hospitalité en Islam

- L'adoption est-elle permise en Islam ?

- La sainteté des lieux dans le Coran et la tradition musulmane

- Décalages entre discours islamique et message spirituel

- Al-wali: quant l'homme adore l'homme

- Le Divorce dans le Coran

- Comment prendre l'habitude de faire la prière

- Comment le Coran affirme l’Heure du Jugement dernier

- Le mariage en Islam

- La sexualité en Islam: amour affection

- Les devoirs envers les parents et le conjoint

- Soignez-vous avec le jeûne

- L'homosexualité en Islam

- La clé de la réussite :la gestion du temps

- Les 9 erreurs des nouveaux mariés

- Connaissez vous "La religion de l'ignorance " ?..."devenir un homme"

- L'arrogance et la suffisance

- Les effets des péchés

- Les Conditions d’acceptation des oeuvres par Dieu

- Islam: crimes et châtiments

- Les principes de l’éducation politique dans la pensée islamique

- L'éducation sexuelle en Islam

- Vers un remodelage du monde arabe.

- Le vêtement en Islam

- Tout sur le sexe dans L'Islam

- Le Prophète vous invite au Paradis

- Le système de la sécurité sociale en Islam

- LE SUICIDE.. COMMENT LE CORAN A T-IL ABORDÉ ET TRAITÉ CE PHÉNOMÈNE ??

- INTERDIRE LA FORNICATION ET L'HOMOSEXUALITÉ, POURQUOI?

- LA VIE APRES LA MORT EN ISLAM

- Les droits de l'homme dans L'Islam

- Islam et environnement

- Les catastrophes naturelles sont des punitions divines.

- Nous avons chacun 4 anges qui nous tiennent compagnie...!!

- Le foyer musulman et le foyer de l'araignée: comparaison

- Les pots-de-vin (Rachwa) en Islam

- DE CŒUR ET DE RAISON : SENS PROPRE OU SENS FIGURÉ ?

- L'Islam et l'espionnage

- Le rêve prémonitoire en Islam

- L'homosexualité entre la science et la religion

- Le groupe qui sera sauvé

- Les principes de l’économie en Islam

- Le Coran et la politique : question d'interprétation

- Les versets du Coran qui seront probablement demandés dans l'au-delà

- Le gène de la longévité et réstriction calorique

- Conduite à tenir pendant l'agonie

- L'Homme:"lieutenant de Dieu" sur la terre

- Est-il autorisé d'avoir recours à la chirurgie esthétique en Islam ?

- Problèmes de couples et remèdes en Islam

- Les madhahibs,la jurisprudence et l'influence de la charia sur les lois modernes

- L'orphelin: recommandations du coran et de la Sunna

- Piété et hypochrisie:quels en sont les indices en Islam?

- L’indulgence réduit la proportion de la mort des neurones cérébraux

- Les convenances du téléphone selon l'Islam

- Les mérites du mois de Chaabane

- LA GESTION DE LA VIE CONJUGALE EN ISLAM

- La pornographie et l'Islam

- La cérémonie du mariage selon la sunna

- Les fondements islamiques de l'éducation internationale

- Quel est le statut du travail en islam et les règles qui le régissent ?

- Les pauvres privilégiés dans l'Au-delà ?...

- Le sourire prolonge –t-il la vie ?

- « Point de contrainte en religion »

- Pourquoi il faut tenir sa langue

- Les rites funéraires selon la Sunna

- Les musulmans sont les premières victimes des attentats terroristes

- Islam, sciences sociales et colonialisme culturel

- Jouir, oui mais sans excès !

- Le statut de la mendicité en islam

- Les bienfaits de l'Istighfâr

- Les ventes interdites en Islam

- Quand l'illicite devient licite ?

- La mort es-elle une tragédie?

- Solliciter quelqu'un d'autre qu'Allah

- L’approche islamique pour combattre le crime

- Les types de châtiments en Islam

- Se marier après le concubinage : comment faire ?

- La femme peut-elle diriger la prière pour des hommes ?

- Pourquoi Rajab est important dans l'histoire musulmane

- Ma première nuit dans la tombe

- Les sciences occultes en Islam

- An-nadhr ( voeu ) en Islam

- L’expiation du serment

- Nous sommes protégés par les anges

- Les faux interdits en Islam

- Le mariage civil en Islam

- Solutions de l’Islam aux maux de la modernité

- Aid Al Adha:les conditions d’aptitude de la bête à sacrifier

- Le caractère sacré du sang, des biens, et de l’honneur

- L'Islam et la loi de talion

- La miséricorde de Dieu pour ceux qui commettent des péchés

- L’inscription des versets coraniques à des fins curatives

- La garde des enfants en Islam

- Quelle est l'histoire de Achoura?

- Quels sont les actes qui profitent aux morts?

- Pourquoi Dieu a crée le désir sexuel?

- L'Islam et les distractions

- Le préjugé envers la femme divorcée

- Quel est le statut de l’assurance en Islam?

- L’expiation du serment et la façon correcte de nourrir les indigents

- Souffler la shahâdah au défunt

- La femme enceinte et celle qui allaite en période de jeûne

- Statut de la lecture du Coran sur les tombes.

- La réconciliation et la médiation en Islam

- Les règles du Salut (السلام)

- L'éducation en Islam:une formation équilibrée

- 4 étapes vers une amitié fidèle

- Comment combattre ses pensées négatives

- L’usurpation en Islam

- Le mahram et le wali en Islam

- La pudeur chez l’enfant

- La correspondance et le tchat avec un homme étranger

- Al khoul3:Quand c'est la femme qui veut divorcer

- Comment doit réagir l’homme qui surprend sa femme en situation d’adultère?

- Le pot-de-vin (rachwa) pour obtenir un droit légal.

- Quelques principes d’économie en Islam

- L'Islam et la laïcité

- La réussite vient avec la fermeté

- La demande de mariage en période de viduité

- La garde de l’enfant en Islam

- La science est un remède

- Les parents peuvent-ils influer sur la productivité ?

- 5 qualités productives pour étudier avec efficacité

- La 'Aqîqa: et si le nouveau né meurt?

- « Allah n’a pas fait descendre une maladie sans avoir descendu son remède »

- Se droguer et fumer en Islam

- La problématique de la violence conjugale dans le Coran

- Le travail de la femme en Islam et ses conditions

- Le comportement du musulman dans la rue

- Qu’est-il interdit de faire pendant les menstrues et les lochies ?

- Comment l'enfant peut-il bénéficier à ses parents dans l'au-delà ?

- Etes-vous une bonne mère de famille?

- La vie dans la tombe

- Les causes du châtiment de la tombe et comment s’en préserver…

- Comment se servir de la voix ? Comment utiliser les médias?

- La dot en Islam

- La loi et le travail doméstique de la femme

- L’opposition des parents au mariage

- La richesse, une épreuve pour le croyant

- Les devoirs envers les voisins,les compagnons et les hôtes

- Quel est le meilleur jour de l’année ?

- Les règles du voyage

- Un Musulman peut-il hériter d’un parent non-musulman ?

- Les devoirs des musulmans vivant en Occident

- L’éducation spirituelle et religieuse de l'enfant

- conditions islamiques pour l’exercice du métier de l’avocat

- Le respect de l'engagement et la sanction pour sa violation

- Le grand danger des mauvaises fréquentations

- Les interdits dont l’adorateur doit se repentir

- Prendre la pilule pour retarder les règles pendant le ramadan ?

- Si on tue une personne involontairement...

- Détenir illégalement le monopole d'une marchandise

- Al-Louqata (objet trouvé perdu) en Islam

- La recherche de la paix intérieure

- Les manifestations sont elles licites en Islam?

- Explication du terme « al-Djamâ’ah » le Groupe

- L'IDOLÂTRIE DANS L'AMOUR

- Quand la femme peut-elle diriger la prière ?

- Le khimâr, le niqâb et le hijâb, que sont-ils ?

- Sommes-nous tenus responsables de nos pensées ?

- L’amour pour la patrie fait-il partie de la Foi ?

- Quels sont les jours de tashriq ?

- Faire le sermon du vendredi dans une autre langue que l’arabe

- Dénoncer , ou bien garder le silence ?

- Le mariage civil est-il valide du point de vue de la Shari`ah ?

- Fornication et enfant adultérin

- Accepter un mal pour un moindre mal, ou au profit d’un bien plus important

- Se vanter d'actes de désobéissance qu’on commet

- La chûrâ ou consultation : le chemin du succès

- Les règles de comportement en matière de boisson

- Règles de comportement dans la rue

- La protection des biens et des personnes en Islam

- L'allaitement, statut et conditions

- Fiqh des priorités dans les œuvres de charité

- Visions objectives et anticipation les événements

- Pourquoi la femme ne peut-elle pas aller demander la main d’un homme ?

- Des qualités à développer en soi

- L'action sans intention précise est-elle valide ?

- Peut on manger de la viande de la bête abattue sans la mention de Dieu?

- Condition de monogamie dans un contrat de mariage

- Est-il permis de se souhaiter une bonne année hégirienne ?

- L'Islam et le harcèlement sexuel.

- .Les applications de Coran sur iPhone : Puis-je toucher mon iPhone sans Ablutions?

- .Les fruits de mer en Islam

- Comment apprendre à son fils à devenir un Homme ?

- Participer au rituel de l’enterrement et valorisé en Islam

- L'argent gagné avant la conversion à l'Islam est-il halal?

- Demander la main d'un homme, entre le bien-fondé et l'impudeur !

- Est-il permis de vendre une dette ?

- Quel est le statut de la poésie en Islam ?

- Qui peut intercéder en faveur de ses proches le Jour du Jugement ?

- Pourquoi le blanc ou le noir pour le deuil?

- L'Islam et le respect de la vie privée

- Le fils doit-il obéir à ses parents en renonçant à sa part de l’héritage?

- Choyer son enfant est un devoir religieux

- Peut-on épouser une femme enceinte???

- La voix de la femme doit-elle être dissimulée (awrah) ?...

- Quels sont les signes de la haine qu'Allah nourrit à l'endroit de Son serviteur?

- Est il permis de prier dans une chambre qui abrite une télévision allumée?

- L’homme et la femme dès leur création dans le Hadith

- Les obstacles et les barrières qui obstruent l'amour d'Allah

- Le fait de jurer par autre qu’Allah

- Accepter un mal pour un moindre mal, ou au profit d’un bien plus important

- La prière mortuaire en faveur de celui qui se suicide...

- Est-il permis d'embrasser le Coran?...

- Puis-je toucher le Coran en état d'impureté rituelle ?

- Qui saisit les âmes des animaux et quelle en est la destinée ?

- Comment peut on se soigner de l'arrogance et acquérir la modestie ?

- Le bon comportement envers les gens

- Lecture collective du Coran au profit des défunts

- Quel est le statut du trading en Islam?

- Où dépenser l’argent acquis d’une manière illicite ?

- L’Islam autorise t-il le mariage avec une prostituée ?

- La nudité entre la bible et l'islam

- Transférer un mort pour l'enterrer

- L'hypnose entre la science et la religion

- Pourquoi visiter les cimetières le vendredi en particulier?

- Des médicaments contenant de l’alcool

- Moyens de protection contre les cauchemars

- "Le coup de piston" et la complaisance dans le travail

- Le piratage en Islam

- Où va notre âme quand on dort?

- Les habitants du Paradis

- Qui sont les personnes bénies ?

- Le travail sur soi-même: les priorités et la progressivité

- Les fatawas inconscientes

- Charia islamique, us et coutumes

- Nous et les défauts des autres

- Comment vous pouvez stopper la faim dans le monde

- Incha Allah c’est quoi au juste ?

- Dans quels cas on ne prie pas pour un mort?

- Existe-t-il des classes sociales en Islam ?

- La religion musulmane reconnait-elle au peuple un droit envers l’Etat ?

- Comment rattraper le jeûne du défunt

- Pourquoi Allah a caché La Nuit d'Al-Qadr

- Dans quel cas la femme a le droit de demander le divorce?

- Quel est le jugement de l’Islam sur la pratique de jeux ou de sports dangereux?

- Ce que Dieu attend de nous

- Barbecue et santé: charbon ou gril électrique?

- Le statut de la célébration du nouvel an de l’Hégire

- Comment pratiquer sa religion quand on est emprisonné dans un pays mécréant

- Le narguilé, « chicha » entre la science et la religion

- Comportement avec l’enfant en Islam

- Stérilisation et castration en Islam

- L’acquisition du savoir religieux : son importance et ses méthodes

- Comment considère-t-on les billets de banque dans la jurisprudence islamique ?

- Les droits d'auteur en Islam

- Qu’est-ce que l’Istihâlah en Islam ?

- Les arbres dans le Coran

- Le musulman idéal

- Hadith:un geste de charité envers un voleur, un fornicateur...est louable

- Donner: mais pourquoi?

- Lorsqu'un plat ne nous plaît pas

- Les fondements de l'art islamique

- Changer la couleur de sa peau

- Le concept de '’urf ou `âda": coutumes et us en Islam

- Pourquoi l'islam ne permet pas les relations sexuelles hors mariage ?

- Délaisser volontairement certains plaisirs de la vie est-il institué par l'Islam ?

- La modestie, la vertu du prophète

- La vérité sur le « Jihad Nikah » (Djihad du sexe)

- La fornication est un péché catastrophique en Islam: peut-elle être pardonnée ?

- Les réseaux sociaux et leurs conséquences sociétales

- Les trois niveaux de langages en amour

- Deux entêtés dans un même foyer

- L'amitié entre les époux

- La personnalité de la femme et son rôle actif dans la vie

- Les mérites de la Nuit du 15 Chabane

- Les 77 branches de la Foi selon l'imâm El-Bayhaqî

- L’usage d’une carte de crédit pour effectuer un retrait d’argent

- Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui

- L'auteur d'un homicide volontaire illégal peut-il ou non se repentir ?

- Il a eu des relations sexuelles hors mariage et il veut se débarrasser du fœtus.

- Le repentir d’une personne atteinte d’une maladie incurable

- Comment juger le fait d'anesthésier un agonisant?

- La participation de la femme à la prière faite pour les morts

- L’Islam comporte-t-il des points faibles exploitables par les impies pour l’attaquer ?

- Tirer un bon augure du Coran

- Le sourire et la bonne humeur en Islam

- Prendre le pouvoir par la force dans un pays

- Des facteurs capables d'apporter le bonheur aux êtres humains

- Coronavirus:proposition d.un dispositif pour remplacer les prières collectives

- Les musulmans sont des frères

- Les priorités de l'Islam

-

Articles divers

- Soubhana Allah:l'ail soigne presque toutes les maladies

- Existe-t-il un gène de l'instinct maternel?

- Le champ électromagnétique qui irradie à partir du coeur affecte notre entourage

- Les Théories du vieillissement et l'éternelle jeunesse

- Comment développer l'habitude d'être heureux?

- La médecine des émotions : Quand l'esprit guérit le corps ...et réciproquement !

- Pourquoi le sang est-il rouge ?

- Pourquoi nous souvenons-nous de certains rêves et pas d’autres ?

- Soubhana Allah: pourquoi y a-t-il des éclipses ?

- Soubhana Allah: les crottes de nez sont un véritable filtre naturel !!

- Le cerveau dans le coeur

- LES 7 SECRETS POUR OBTENIR TOUT CE QUE VOUS VOULEZ

- Pourquoi se gratte-t-on lorsque cela démange ?

- Soigner le rhume en naturopathie

- Pourquoi l'infidélité des femelles ?

- Soubhana Allah:comment et pourquoi l'araignée tisse-t-elle ?

- Soubhana Allah:pourquoi les reptiles ont-ils le sang froid ?

- Les Maladies d'amour

- Pourquoi ne voit-on pas l'électricité ?

- Les bienfaits thérapeutiques de l'Ambre

- le cerveau des enfants d'aujourd'hui est différent de celui des enfants des années 1980!

- Comprendre l'univers après Einstein

- Soubhana Allah:courbatures et point de côté sont des alertes

- Chatouiller:pourquoi rit-on?

- Les démodex:créatures vivant sur nos cils

- Le sentiment amoureux serait né d'un cocktail chimique ?!

- Entrainer ses neurones au Bonheur est désormais possible!!

- Le gène nhr-80: vivre plus longtemps et mieux

- Comment notre odorat nous permet-il de reconnaître et de mémoriser 10 000 odeurs différentes ?

- Soubhana Allah: le sommeil est la santé

- Soubhana Allah: pourquoi on éternue ?

- 15 inventions nées du hasard

- Soubhana Allah, la langue renseigne sur la maladie

- Soubhana Allah: comment... se forme un arc-en-ciel ?

- S’approprier le succès : 8 étapes

- Les secrets de la télépathie

- Pourquoi les femmes ont un hymen?

- Pourquoi nous avons deux narines?

- Huit aliments bonne humeur

- Le miracle de l'araignée

- Le concept de "conscience" que les matérialistes ne peuvent expliquer

- Pourquoi les fœtus bâillent dans le ventre de leur mère?

- Cligner des yeux est bon pour le cerveau

- Prenez-vous de la vitamine G ?

- 8 techniques de négociation qui vous feront épargner de l'argent

- Les neurones des caresses

- POURQUOI FAUT-IL ÊTRE À JEUN AVANT UNE ANESTHÉSIE?

- Pourquoi le rythme cardiaque augmente en présence de la personne qu'on aime ?

- Pourquoi un toucher de la main suffit à calmer la douleur?

- On peut apprendre au cerveau à contrôler les manques

- Il n’y a pas que le nez qui a de l’odorat, le cœur aussi !

- La marche sur le feu: Spiritualité ou leurre ?

- Les mystères du cerveau

- Le wifi est-il un danger pour le cerveau?

- Pourquoi l'amour rend-il aveugle?!

- Le sourire prolonge –t-il la vie ?

- Peut-on se fier à ses intuitions ?

- Remèdes naturels contre la mauvaise haleine

- Pourquoi la pluie a-t-elle cette odeur si plaisante ?

- La religion contre l’hypertension

- Pourquoi le moustique attaque certains et pas d'autres?

- Les pigeons voyageurs ont une carte dans la tête, et ils savent la lire

- Être altruiste, c’est bon pour la santé des gènes

- L’œuf, un trésor dans votre assiette !

- L'artichaut est la plante de la détoxification

- Une horloge dans notre intestin

- Les humains pourraient s’orienter grâce à l’écholocation

- Pourquoi les oignons font-ils pleurer ?

- Pourquoi le chat ronronne t-il?

- POURQUOI A-T-ON BESOIN DE S’ÉTIRER AU RÉVEIL ?

- Soignez vous avec de l'ail

- LE DHA et protectection contre les maladies neurodégénératives.

- L'aliment interdit à consommer sans modération

- Le sommeil, et le « lavage de cerveau »

- Comment notre corps produit de la chaleur (thermogenèse)

- Nos émotions nous mentent

- Le miel; vertus et recettes de beauté

- Les pouvoirs cachés des animaux

- l'eau de Javel pourrait combattre le vieillissement et les blessures de la peau

- Savez vous qu'un simple éternuement peut causer la mort ?

- Les bienfaits de la cannelle sur la santé

- Pourquoi le piment brûle t-il la langue ?

- L'@robase : d'où vient-il, que signifie t-il?

- L'Homme pourra- t-il un jour hiberner ?

- Médicaments à base de plantes : Intérêt, Qualité et Sécurité

- Pourquoi c'est l’hémisphère gauche qui est spécialisé du langage ?

- Peut-on augmenter les capacités du cerveau et pirater les pensées?

- Mais pourquoi on se gratte ?

- Le Meilleur Guide .de santé

- Est-il permis à une femme d'offrir un présent sans l'autorisation de son époux?

- Le Caroube pour traiter l'hypercholestérolémie, la diarrhée...

- Venin : quand le poison devient médicament

- A QUOI SERVENT LES MOUSTACHES DU CHAT?

- Les médicaments qu'il faut éviter

- Douche froide et fertilité de l'homme

- Quels sont les bienfaits des amandes?

- L’odeur corporelle, nouvel outil biométrique ?

- 5 produits naturels pour perdre du poids

- Pourquoi la sueur a une odeur désagréable ?

- Pourquoi sommes-nous inégaux face à l'intelligence?

- Apprendre à gérer ses coups de colère

- Pourquoi y a-t-il de l’alcool dans votre parfum ?

- Notre vécu change l'anatomie du cerveau

- Quatre graisses bonnes et peu connues

- LES PHEROMONES AGISSENT SUR LES COMPORTEMENTS SEXUEL ET SOCIAL

- Pourquoi la même quantité de nourriture, fait grossir certains et pas d'autres?

- Pourquoi le chocolat est bénéfique pour notre santé

- Je m’offre une cure d’algues !

- 11 maux de ventre à ne jamais ignorer

- L'hydrothérapie: soignez vous avec de l'eau !

- Attention aux interactions entre médicaments et aliments!

- Le miel d’euphorbe (Darmouss): Bienfaits et recettes

- Le secret du troisième œil humain

- Quelle est a meilleure manière de respirer?

- «Les 3 émotions qui guérissent»

- Quels sont les organes Vitaux ?

- Quels sont les bénéfices des graines ?

- Le jeûne thérapeutique

- Comment fonctionne notre système immunitaire

- Le romarin pour vos problèmes hépatiques et gastro-intestinaux

- Ballonnements : 8 astuces pour y remédier

- L’État islamique en Iraq, le « Projet Califat »

- Pourquoi grossit-on quand on vieillit ?

- Pourquoi tousse t'on?

- Pourquoi certains résistent mieux aux maladies?

- Comment le lait arrive dans les seins des mamans ?

- D'où viennent les tics ?

- Cordon ombilical : un trésor de cellules souches

- Vaccin vivant, vaccin inactivé, quelle différence?

- Les aliments bonne humeur

- Pourquoi certains ont la peau noire et d'autres la peau blanche?

- Les bienfaits de la sauge

- Les neurones de la peau capables de calculs comme ceux du cerveau

- La DHEA ou l'hormone anti-âge

- Soubhana Allah: Pourquoi les animaux ont-ils une queue ?

- Soubhana Allah:Pourquoi y a-t-il des pépins ou des noyaux dans les fruits ?

- Ne jetez plus vos coquilles d’œufs! Découvrez leurs vertus...

- Les 9 meilleurs analgésiques naturels

- Les 14 bons usages du dentifrice

- Les bienfaits du don de sang sur la santé

- Pourquoi certains aliments donnent-ils l'eau à la bouche?

- Ce que dit notre mal de dos

- Soubhana Allah: Pourquoi nous avons une flore microbienne ?

- Pourquoi les escargots bavent-ils ?

- Mystères de la conservation du corps humain après la mort

- Pourquoi a t-on le vertige?

- cyclone, typhon, ouragan, tempête, tornade: Quelle différence?

- Les principales fonctions du sommeil

- Quand l'humeur et la santé passent par l'assiette

- Pourquoi les piqûres de moustique démangent-elles ?

- Les bienfaits de la sièste

- Mais pourquoi les femmes enceintes sont-elles si friandes de l'argile?

- Pourquoi les femmes enceintes ont-elles des envies?

- Pourquoi marcher pieds nus est si bénéfique pour la santé

- Soubhana Allah: les bébés ont plus d'os que les adultes.

- Les aliments qui vous fatiguent

- Les différentes manières de renforcer ses os

- Pourquoi certains ont les yeux de couleurs différentes ?

- La faim : la comprendre pour la dompter

- Cinq antibiotiques naturels

- La magie est en constante relation avec la science

- Où part la graisse quant on mincit?

- D’où vient la conscience humaine ?

- Dix trucs bizarres dans votre corps quand vous dormez

- Bienfaits de la bave d'escargot sur la peau

- Mâcher du chewing-gum serait bon pour la mémoire !

- 5 choses bizarres de votre corps enfin expliquées !

- Les vertus du nerprun (النبق)

- Quels sont vos meilleurs alliés naturels pour une éternelle jeunesse ?

- Attention: La saleté est excellente pour la santé!

- Les larmes de crocodile ?

- D'où vient notre intuition ?

- Notre mode de vie influence les performances de notre cerveau

- Bioluminescence : Pourrait-on s'éclairer un jour grâce à un animal?

- La douleur est une miséricorde d’Allah

- Tomber malade à cause des « courants d’air » n'est que du vent !

- Savez vous que vous consommez du poison au quotidien?

- Soubhana Allah; des cellules fœtales viennent à la rescousse de la mère en cas de maladie

- Soubhana Allah; Chaque organisme peut produire le médicament dont il a lui-même besoin

- Quels sont les plantes, les épices et les aliments anti-âge ?

- Pourquoi pleure-t-on lorsque l'on est très heureux ?

- Les battements de votre coeur accroissent votre vision!

- Savez-vous vraiment à quoi vous ressemblez ?

- Pourquoi Allah a créé les créatures tout en sachant que les unes iront au paradis et les autres en enfer?

- Les neurones miroirs : une explication de l’empathie

- Pourquoi confondons-nous les jours de la semaine ?

- Contrôler son esprit pour affûter ses sens

- Illusion d'optique : explications

- Soubhana Allah, il y a une relation entre les émotions et les maladies

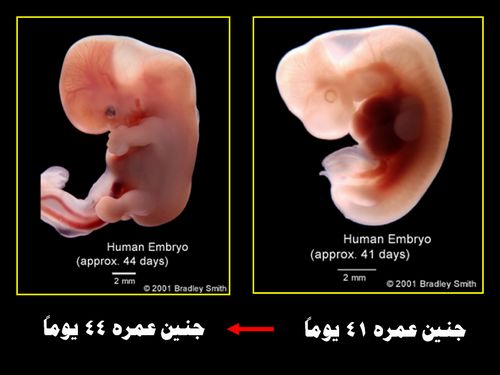

- Soubhana Allah: embryon, nous sommes tous du même sexe: des femmes

- Pourquoi a-t-on des grains de beauté sur la peau?

- Vieillissement: Comment restaurer le collagène naturellement?

- Soubhana Allah;les hommes aussi pourraient être victimes de leurs hormones !

- Comment voit-on la nuit ?

- Pourquoi subit-on des petits chocs électriques quand on touche à certains objets ?

- Pourquoi bâiller est contagieux ?

- Pourquoi a-t-on le hoquet ?

- La fête de Pâques: signification et origine

- La fête des mère; origine et célébration par les musulmans

- Pourquoi nous ne sommes pas conscients de nos battements de cœur

- La fourmi, découverte d'un antibiotique dernière génération

- Un papier imprimable 80 fois sans encre

- Dossiers

- Les merveilles d'Allah dans la nature

- Pourquoi vendredi est important en Islam ?

- Pourquoi visiter les cimetières le vendredi en particulier?

- Pourquoi a-t-on soif quand on mange salé ?

- Les propriétés de l'épouse dans le Christianisme, le judaisme et l'Islam

- Pourquoi certains sont plus frileux que d'autres??

- Est-il permis au musulman d'utiliser un parfum ou d'une crème contenant de l'alcool ?

- Comment se forment les souvenirs ?

- L'hydrothérapie: soignez vous avec de l'eau !

- 10 choses que vous ne saviez pas sur vos neurones

- Méfiez-vous des expériences sentimentales qui se terminent par l’échec !!

- "'ibâdât", "'âdât" : qu'est-ce que cette distinction signifie, et qu'est-ce qu'elle implique ?

- Le clonage entre la science et la religion

- Pourquoi visiter les cimetières le vendredi en particulier?

-

Histoire de L'Islam

-

Pages

- Connaître Allah

- Connaître l'Islam

-

Connaître le Coran

- Exégèse du Coran

- Les Sciences du Coran

- Des questions? Toutes tes réponses dans le Coran

- Le Saint Coran traduit

- la dimension mystique du Coran

- Les mérites de la mémorisation

- La politique selon le Coran

- Apprendre , enseigner le Cora

- Le saint Coran psalmodié

- Le Coran en Français

- Les écoles de lectures coraniq

- L'éducation dans Coran

- Les mérites du Coran

- Le rêve dans le Coran

- Qui sont "Ar-Rûm" "الرُوْم" ci

- Coran: qui sont Saba et Himyar

- L'interdiction de prendre des

- Le Coran est une méthode de vi

-

Connaître le Prophète

- Sa vie

- Ses enseignements

- Recueil de Hadiths

- Le Prophète et les handicapés

- Le Prophète et la femme

- L'histoire du Hadîth

- Pourquoi prier sur le prophète

- Description du Prophète

- Voir le prophète

- Particularités du Prophète

- Le Prophète et les animaux

- Le Sahîh al-Bukhari (en arabe

- Les Particularités méconnues d

-

La pensée islamique

- Les Ecoles juridiques (Al-Madhâhib)

- ''Sounnah'', ''Mandoûb'', ''Na

- Le concept du «waqf » en Islam

- Qu'est ce que le Minhaj Salafy

- Les Écoles Rituelles (madhâhib

- L’abstention,définition et cat

- La charia et le droit:quelle d

- Qu'est ce que le fiqh ?

- Le soufisme,doctrine et "tarik

- Le Mahdi des Chiites

- Les sectes islamiques

- LES COURANTS MODERNES

- De Pythagore à El Hazan

- Raison-révélation : cinq grand

- La vérité sur les salafistes

- Qu’est-ce que le qiyâs?

- Caractéristiques de la Loi Isl

- Les critères de sélection des

-

L'Islam se contredit ?!

- Désinformations concernant les femmes dans l'islam

- Conquêtes Islamiques Vérités e

- Controverse: la prohébition de

- En Islam mentir est haram...

- "Qui a créé Dieu ? " disent -i

- Le Coran et les valeurs

- l’Islam et la démocratie

- De quoi l'homme est-il fait ?R

- Pourquoi le prophète a épousé

- Les cieux ou la terre ?

- D’où vient le mal ?

- L'Islam et l'esclavage

- Nous sommes des frères

- A propos du Djihad,attentats..

- Le Coran et les civilisations

- Le diable est à l'origine

- Le vin au paradis

- Les anges obéissent à Allâh.Et

- les mots étrangers Dans le Cor

- "Sâmirî", Moise et les Israèli

- L'interdiction à Ali de se mar

- La position à prendre face aux

- Se convertir à L'Islam

- Dossiers

- Invocations,poésies et exhortation

-

Récits coraniques

- Loqmân le sage et ses recomman

- Le récit d’Al-Khidr et de Moïs

- Débat judéo- musulman;le sacri

- Le Récit de l'Islam des Djinns

- Le prophète Ibrahim

- Abou Lahab:l'oncle mécréant du

- DHOU al-QARNAIN et GOG ET MAGO

- L’histoire de la Famille D’Imr

- Job entre la bible et le Coran

- Harut et Marut:quand les anges

- LES COMPAGNONS DE LA GROTTE

- « Hâmân » entre le Coran, les

- Le Prophète Salih et le miracl

- Abrahah, l'éléphant et la Ka3b

- Soulayman et la reine de Sabaa

- Les gens du Fossé, une histoir

- Le prophète Hûd et le peuple d

- Assya: la femme qui a tenu têt

- Le prophète youssef

- Abel et Caïn:le premier crime

- Qaroun:Dieu n'aime pas les arr

- « La Bête de la Terre » (Dâbba

- Ozayr , le prophète ressuscité

- Le Prophète Adam (as)

- Genres de récits Coraniques

- Le Récit de Noé et le déluge

- Récits du coran et personnages

- Moise,le Pharaon et Israélites

- Le conflit entre les Byzantins

- La révolte de Iblîs le djinn

- Les enfants d'Israèl et Goliat

- Le prophète Dawoud: la force e

- L'histoire de la construction

- Le prophète le juif et le bouc

- Les ropriétaires du Verger:se

- Sodome et Gomorrhe entre la Bi

- Polémique: le prophète Shu’aï

- La table de Jésus (alayhi Sala

- Le prophète Yahya (‘alayhi Sal

- Pourquoi, le Sabbat?

- L'histoire de l'aveugle et le

- l’histoire de la Pâque juive d

- L’histoire d’Adam Ève et Satan

- Moussa 'Moise' et AlKhidr

- L'histoire de l'oncle mécréant

- Dernières pages et billets pub

- Héraclius et l'Islam

-

Récits coraniques

- Loqmân le sage et ses recomman

- Le récit d’Al-Khidr et de Moïs

- Débat judéo- musulman;le sacri

- Le Récit de l'Islam des Djinns

- Le prophète Ibrahim

- Abou Lahab:l'oncle mécréant du

- DHOU al-QARNAIN et GOG ET MAGO

- L’histoire de la Famille D’Imr

- Job entre la bible et le Coran

- Harut et Marut:quand les anges

- LES COMPAGNONS DE LA GROTTE

- « Hâmân » entre le Coran, les

- Le Prophète Salih et le miracl

- Abrahah, l'éléphant et la Ka3b

- Soulayman et la reine de Sabaa

- Les gens du Fossé, une histoir

- Le prophète Hûd et le peuple d

- Assya: la femme qui a tenu têt

- Le prophète youssef

- Abel et Caïn:le premier crime

- Qaroun:Dieu n'aime pas les arr

- « La Bête de la Terre » (Dâbba

- Ozayr , le prophète ressuscité

- Le Prophète Adam (as)

- Genres de récits Coraniques

- Le Récit de Noé et le déluge

- Récits du coran et personnages

- Moise,le Pharaon et Israélites

- Le conflit entre les Byzantins

- La révolte de Iblîs le djinn

- Les enfants d'Israèl et Goliat

- Le prophète Dawoud: la force e

- L'histoire de la construction

- Le prophète le juif et le bouc

- Les ropriétaires du Verger:se

- Sodome et Gomorrhe entre la Bi

- Polémique: le prophète Shu’aï

- La table de Jésus (alayhi Sala

- Le prophète Yahya (‘alayhi Sal

- Pourquoi, le Sabbat?

- L'histoire de l'aveugle et le

- l’histoire de la Pâque juive d

- L’histoire d’Adam Ève et Satan

- Moussa 'Moise' et AlKhidr

- L'histoire de l'oncle mécréant

- Musulman et fier

- Forum

- Dossiers

- Le Coran en Français

- Vidéos

- Contact

- Dernières pages et billets

- Liens

- Cartes virtuelles

- Album photos

- Album photos

- Album photos

- Album photos

Connaître l'Islam

- La chahada: l'attestation de foi (5)

- La prière (44)

- La prière en dette

- Comment faire le bain purifica

- Appels à la prière:les conditi

- Les bonnes manières à la mosqu

- Degrés dans La prière

- Comment faire la prière

- La prière collective

- La prière du voyageur

- Les bienfaits de la salat

- La prière et le cerveau

- Les bienfaits de la prosternat

- Signication de la prière

- La prière du vendredi, de l'éc

- Le fréquentation des mosquées

- Statut de Salât Al-Djama’ah

- Prières de Tarawih

- Prières nawafil et prières int

- Réparation des erreurs commise

- La prière du malade

- Femmes:la prière en groupe

- Changemement de la Kiblah

- La prière de l'absent

- Comment déterminer la directio

- Salaatou Tasbiha

- Le temps de la prière

- Ablutions:les règles de l’essu

- Ce qui annule la prière

- Pourquoi des prières silencieu

- Le regroupement des prières en

- Les endroits où il est interdi

- La prière d'al-Chaf'

- La Prière de Demande de Pluie

- La prière de l’éclipse

- Accomplir la prière rituelle e

- La prosternation de gratitude

- Prier dans un bateau, un train

- Ablutions rompues, reprendre o

- Les heures où il n’est pas per

- Les femmes et la prière tarawi

- La prière de « al-'Aîd ».

- Regroupement et Raccourcisseme

- Moi musulman, Pourquoi faire m

- Pourquoi des prières silencieu

- La zakat (11)

- Le Ramadan (24)

- Pourquoi jeûner lundi et jeudi

- Le calendrier islamique

- Ce qui annule le jeûne

- Les mérites de Laylat Al-Qadr

- Le jeûne et le voyage

- Les dix jours bénis de Ramadan

- Jeûner six jours de Chawal

- Ramadan et notre corps

- L'injection de l'insuline et l

- Fatwas spéciales ramadan

- Les interdits du jeûne

- Aïd Al-Fitr: règles et bienséa

- Le jeûne de la femme enceinte

- Les médicaments qui n'annulent

- le calendrier hégirien dans le

- Détermination du début de Rama

- La récompense du jeûneur

- Etes vous prêts pour le Ramada

- La mort pendant le Ramadan

- Le jeûne dans les autres relig

- Les dispensés du jeûne

- les Salafs et le Ramadan

- Les règles du Souhour

- Le mois de Chaabane

- Al Hajj (24)

- L'histoire du puits de Zam zam

- Pourquoi la lapidation du diab

- Pourquoi Le mont Arafat ?

- Tout sur Al Hajj (Le Pélérinag

- L'Histoire de la Ka'bah.

- Le Pèlerinage

- Le pèlerinage avant l'Islam

- Le mérite des jours de Tachriq

- Arafat:les mérites de jeûner

- L'histoire de Al Hajj

- Qu'est ce que l'Ihrâm ?

- Qu'est ce que le Makhâm Ibrahi

- Histoire de la Pierre noire

- Les interdits liés à l'Ihrâm

- La visite de la tombe du Messa

- Quels sont l'objectif et le se

- Le pèlerinage bien qu’endetté

- Le mérite des 10 jours de Dhu

- Le Hadj par procuration

- Hadj:Questions à propos de la

- Visite de la tombe du Prophète

- Comment expliquer les origines

- le pèlerinage: les maladies

- Fatwas spéciales ramadan

- La meilleure position pour dor

- Les critères de sélection des

Connaître le Coran

- Exégèse du Coran (15)

- Coran:étude du pronom(nous)

- "L’ouîe, les vues et les coeur

- Exégèse du Coran

- Surat Al Fatiha

- Sourate Al Moulk

- Surate Al Ikhlas

- Sourate Les Hommes (An-Nass)

- Sourate Al-Baqarah

- coran, "Alif, Lâm, Mîm"

- Les paraboles dans le Coran

- Pourquoi il faut lire Sourate

- Quelques règles de bienséance

- Al Mujâdala : Dieu écoute les

- Le soleil se couche dans une s

- Qui sont les gens Al-A’raf` ?

- Les Sciences du Coran (16)

- Les Sciences du Coran

- Le Coran et la Révélation

- L’inscription du Coran

- Le Coran et Aboû Bakr

- Révélation Mecquoise et Médino

- Les versets liminaires

- Quelques particularités du Cor

- le Coran: forme, langage et st

- Introduction au Tajwid

- LA PERFECTION DU CORAN

- Le miracle,initiales, coran

- Allah a préservé le Qur'an

- L'éloquence du Coran

- Le coran,statistiques miracles

- Le Coran et les livres saints

- Analyse historique du Coran

- Des questions? Toutes tes réponses dans le Coran (12)

- Les enseignements de l'islam s

- An-nadhr:statut dans la Charia

- Le Coran est-il une imitation

- Le Coran et les anciennes civi

- Le Coran: un livre de fables?!

- L'Islam et la polygamie

- le Qur'an est préservé?

- Questions?Réponses du Coran

- Vivre selon le Coran garantit

- Tenir le Coran pendant la priè

- Le Coran est intemporel?

- Pourquoi différentes récitatio

- Le Saint Coran traduit (1)

- Apprendre , enseigner le Cora

- Les mérites de la mémorisation

- la dimension mystique du Coran

- La politique selon le Coran

- Le saint Coran psalmodié

- Le Coran en Français

- Les écoles de lectures coraniq

- L'éducation dans Coran

- Les mérites du Coran

- Le rêve dans le Coran

- Qui sont "Ar-Rûm" "الرُوْم" ci

- Coran: qui sont Saba et Himyar

- L'interdiction de prendre des

- Le Coran est une méthode de vi

Connaître le Prophète

- Sa vie (21)

- Muhammad (pslf) et l'art de la

- Les 7 enfants du prophète(saw)

- La fille du Noble Prophète Fâ

- Histoire de Al-Isrâ' wal-Mi'r

- Les prophéties bibliques

- L’importance de l’étude de la

- Le repas du Prophète Muhammad

- Le modèle du prophète

- Cinq privilèges du Prophète

- Muhammad: signes de prophètie

- Description du Prophète

- Voir le prophète

- Le courage et la force physiqu

- Comment le Prophète a-t-il uni

- La bataille du Mont Ouhoud: La

- Le Prophète:traité de Houdaybi

- La bataille de Badr

- Fatima Zahra:la maman de son p

- Le comportement du Prophète av

- Mahomet : biographie courte, d

- Ses enseignements (40)

- Entre la Sounna et le Hadîth

- Le Dernier sermon du prophète

- Le prophète et les jeunes

- Le Prophète et l'éthique sexue

- Comportements du prophète

- Dieu regarde vos cœurs et vos

- Allah est Beau et il aime la b

- 99 Haddiths du Prophète

- La compilation des Hadîths

- La patience face à la maladie

- L’éthique prophètique

- Islam, Imân et Ihsân

- L'histoire du Hadîth

- Pourquoi Allah a dissimulé cer

- L'ANTECHRIST SELON LE HADITH

- Le miracle du Hadith "un tiers

- Les houris pour les hommes

- Le Coran et la Sunna

- Le Cumin Noir, Remède miracle

- LE MIRACLE DANS LE HADITH

- Le Prophète:conseils pour la f

- Le Prophète et les fondements

- Les vertus de Sourat AlKahf

- fautes graves selon les hadith

- Tout sur le testament en Islam

- Le Voyage nocturne et l’Ascens

- "Si Dieu châtiait tout le mond

- La contribution du prophète (s

- Le Prophète en tant qu'éducate

- La Résurrection:nous serons in

- Le Prophète et l’inconnaissabl

- Le prophète et la santé

- Le comportement du Prophète (s

- Usul al Hadith

- Hadith : Le bon caractère

- Les principales sources de la

- Directives prophétiques et mal

- Se conformer à l’éthique proph

- Statut de ce que le Prophète (

- Recueil de Hadiths (8)

- Le Prophète et les handicapés

- Le Prophète et la femme

- L'histoire du Hadîth

- Pourquoi prier sur le prophète

- Description du Prophète

- Voir le prophète

- Particularités du Prophète

- Le Prophète et les animaux

- Le Sahîh al-Bukhari (en arabe

- Les Particularités méconnues d

La pensée islamique

- Les Ecoles juridiques (Al-Madhâhib) (8)

- Le soufisme,doctrine et "tarik

- Qu'est ce que le Minhaj Salafy

- La charia et le droit:quelle d

- Le concept du «waqf » en Islam

- L’abstention,définition et cat

- Le Mahdi des Chiites

- Les Écoles Rituelles (madhâhib

- Qu'est ce que le fiqh ?

- ''Sounnah'', ''Mandoûb'', ''Na

- Les sectes islamiques

- LES COURANTS MODERNES

- De Pythagore à El Hazan

- Raison-révélation : cinq grand

- La vérité sur les salafistes

- Qu’est-ce que le qiyâs?

- Caractéristiques de la Loi Isl

- Les critères de sélection des

L'Islam se contredit ?!

- Désinformations concernant les femmes dans l'islam (13)

- Aicha:l'intelléctuelle

- Le témoignage de la femme en I

- Détester les filles ?Quelle ig

- Le Coran ordonne t-il de frapp

- Les droits de la femme

- Le choix du mari

- Le voile islamique

- l’héritage de la femme

- Femmes citées dans le Coran

- 'idda des femmes en Islam et e

- Quel est le sort des femmes au

- Héritage de la femme:réponse à

- En Islam mentir est haram...

- "Qui a créé Dieu ? " disent -i

- Controverse: la prohébition de

- Le Coran et les valeurs

- Conquêtes Islamiques Vérités e

- l’Islam et la démocratie

- De quoi l'homme est-il fait ?R

- Pourquoi le prophète a épousé

- Les cieux ou la terre ?

- D’où vient le mal ?

- L'Islam et l'esclavage

- Nous sommes des frères

- A propos du Djihad,attentats..

- Le vin au paradis

- Le diable est à l'origine

- Le Coran et les civilisations

- Les anges obéissent à Allâh.Et

- les mots étrangers Dans le Cor

- "Sâmirî", Moise et les Israèli

- L'interdiction à Ali de se mar

- La position à prendre face aux

Statistiques

- Aujourd'hui

- 1607 visiteurs - 1732 pages vues

- Total

- 2415020 visiteurs - 5520237 pages vues

Islamiates recherche

Feed Buttons

Derniers messages du Forum

Derniers commentaires

Derniers liens

Statistiques

- Aujourd'hui

- 1607 visiteurs - 1732 pages vues

- Prix

- 2415020 visiteurs - 5520237 pages vues

Derniers billets

- Le secret de l'éternité de la civilisation et de la culture islamiques

- Le caractère du bédouin dans le Coran

- Islam et Christianisme: l'homme à l'image de Dieu?

- Pourquoi Dieu a crée l'Homme? Réponse du Coran, la Bible et la Torah

- Les origines de la fête de noël

- Célèbrités converties à l'Islam: Leurs histoires et motivations

les plus lus

Dernières pages ajoutées

Catégories du blog

Catégories du forum

Newsletter

Derniers messages

Sondage

Moteur de recherche

Tags

- Accueil

- Blog de Islamiates

Blog de Islamiates

Le principal désaccord théologique entre judaïsme et islam

- Par Majda MAALAL

- Le 22/11/2022

- Commentaires (0)

- Dans L'Islam et les autres religions

En fait il y a un désaccord théologique entre le judaisme, le christianisme nicéen et l'Islam : c'est sur un ou quelques points principaux que chacune de ces trois religions est en désaccord théologique avec les deux autres.

Le principal désaccord entre le christianisme nicéen et l'islam porte sur la nature de Jésus : dans la croyance chrétienne, Jésus n'est pas créé mais engendré, et n'est pas en dehors de Dieu .

Et le principal désaccord théologique existant entre le judaïsme (selon la forme qu'il a prise au cours du temps) et l'islam porte sur l'héritage des promesses faites à Abraham. Pour le judaïsme, les fils d'Israël en sont les seuls bénéficiaires, de sorte que c'est dans leur lignée seulement que, après Abraham, les prophètes sont apparus ; de plus, selon cette religion, il n'y a plus eu de prophète authentique après Malachie. Par contre, pour l'islam, si l'Alliance a effectivement été conclue d'abord avec les fils d'Israël, elle a ensuite, après l'échec de la mission de Jésus, été conclue avec les fils d'Ismaël (cliquez ici), de sorte que c'est chez eux qu'est apparu le prophète ultime, Muhammad, dont le message s'adresse à l'humanité tout entière.

Ci-après un passage extrait d'un écrit d'un savant indien en sciences de l'islam, Shâh Waliyyullâh (Al-Fawz ul-kabîr, pp. 29-31). Il parle des trois messages reçus de Dieu par Moïse, Jésus et Muhammad respectivement, et de ce que certaines personnes adhérant jusqu'alors au contenu d'un message antérieur ont pu penser lorsqu'elle se sont trouvées confrontées à un message ultérieur.

Il écrit : "Chaque message enseigne le principe suivant : il y aura une différence entre ce qu'il adviendra [dans l'au-delà] de celui qui aura adhéré à cette religion [en croyances] mais n'aura pas pratiqué [en actes], et ce qu'il adviendra de celui qui aura catégoriquement refusé d'y adhérer. (…) Or cette réalité a été exprimée dans chaque message en désignant celui qui y adhère par un nom spécifique :

– dans la religion se référant à la Loi mosaïque, il est désigné par : "le fils d'Israël" ;

– dans la religion se référant à l'Evangile, par : "celui qui adhère au message de Jésus" ;

– et, dans le Coran, par : "celui qui adhère au message de Muhammad".

En réalité le pivot de ce principe est la foi en Dieu et en le jour dernier, ainsi que l'adhésion à la Voie du Messager dont on vit à l'époque ; le pivot n'en est pas le nom en soi [, et celui qui aura eu foi en Dieu et en le jour dernier, et aura adhéré à la Voie du Messager dont il a connu l'époque, celui-là aura le bonheur dans l'au-delà].

Mais certaines personnes se sont mises à penser que le pivot est le nom employé dans ces textes du passé, même si la personne ne remplit plus la condition du pivot véritable, comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire même si elle ne croit pas de façon correcte en Dieu, ou bien même si elle n'adhère pas à la Voie du plus récent Messager de Dieu [bien que cette Voie soit parvenue jusqu'à elle]."

Il écrit également : "De même, Dieu a nommé le peuple qu'Il a choisi pour être, par le biais de l'adhésion à la Voie du Messager du moment, les porteurs immédiats de Son Message : "le peuple choisi", les "bien-aimés de Dieu". Cette réalité a été exprimée dans chaque message selon les expressions en usage chez ce peuple à son époque – c'est d'ailleurs pourquoi il n'y a rien d'étonnant à ce que, avant le message donné à Muhammad, les termes "fils de Dieu" aient été employés par Dieu pour signifier : "les bien-aimés de Dieu".

Mais certaines personnes se sont mises à penser que cette appellation (de "peuple choisi") de la part de Dieu est liée au peuple en tant que tel ; elles n'ont pas compris qu'elle n'est pas liée à l'appartenance à un peuple mais à l'adhésion à la Voie du Messager de l'époque qui a cours."

Shâh Waliyyullâh dit encore : "Dans chaque message, des règles ont été édictées en conformité avec les usages du peuple destinataire et en conformité avec la situation prédominante du moment. De plus, dans chaque message l'emphase a été mise sur le fait d'avoir la ferme conviction que ce message est la vérité et qu'il est nécessaire d'y adhérer. L'objectif réel, à chaque fois, est de dire qu'il est nécessaire d'y adhérer pendant la période où il est applicable, c'est-à-dire jusqu'à ce que vienne un nouveau messager, porteur d'un nouveau message, qui comportera certaines règles qui seront édictées conformément aux nouvelles situations et aux usages différents.

Mais certaines personnes se sont mises à penser que les propos [de Dieu ou de l'un de Ses prophètes] enjoignant de ne pas cesser de se référer à telle Ecriture sont de portée intemporelle et qu'il est impossible que Dieu – par le moyen d'une règle différente, communiquée à un moment ultérieur à un Messager ultérieur parce que la situation a changé ou que l'ancien usage n'est plus de vigueur – abroge une règle qu'Il avait communiquée à un moment antérieur par l'intermédiaire d'un Messager antérieur."

http://www.maison-islam.com/articles/?p=480

Servir et développer la civilisation islamique, est un devoir

- Par Majda MAALAL

- Le 19/11/2022

- Commentaires (0)

- Dans Histoire de L'Islam

La civilisation islamique ne se résout pas à un patrimoine pétrifié et figé; elle n'est pas non plus confinée dans un passé qui ne serait relié au présent par aucun lien. Au contraire, elle est l'émanation de la culture et du génie créateur de la Oumma islamique qui a tant donné à l'humanité par le passé, et qui restera éternellement forte de ses potentialités inépuisables.

"La civilisation consiste à agir en permanence pour changer le monde. C'est aussi un art, un perfectionnement et une maîtrise des choses. Contrairement à la culture vue comme une force endogène que l'on acquiert par le biais de l'éducation, la civilisation, elle, se présente comme une force agissant sur la nature grâce à la science. Elle se manifeste dans la langue, la pensée et l'écriture. Enfin, si la culture est véhiculée par l'individu, la civilisation, à l'inverse, se transmet par le biais de la collectivité".(...)

Rappelons à ce égard les prodigieuses réalisations de nos ancêtres qui ont conquis le monde, rendu la vie à la terre, libéré l'homme de l'asservissement et de l'oppression, délivré l'esprit humain de ses superstitions et des ses préjugées fantaisistes, et répandu la science pour assouvir le désir ardent de l'homme de s'instruire. Et c'est ainsi que s'est élaborée cette civilisation somptueuse dite aujourd'hui "islamique", héritage commun de tous les peuples, de toutes les confessions et doctrines qui ont vécu ensemble dans la convivialité, l'affection mutuelle, et la tolérance à l'ombre de l'Etat islamique. Cette civilisation se distinguera par le fait qu'elle puise sa substance dans le dogme islamique de "l'unicité de Dieu". Elle prend racine dans le cadre du Message islamique universel qui la marque de son sceau, et lui insuffle de son esprit tolérant. C'est donc, comme l'affirme Mohammad 'Amara, le "souffle prophétique" qui a tracé la voie à notre civilisation, et lui a conféré par là même son identité propre qui la distingue de toutes les autres civilisations. C'est, également, grâce à cet élan prophétique qui l'anime que notre civilisation garde toujours sa capacité de se régénérer et de se relever de ses revers pour reprendre sa marche glorieuse.

Un penseur musulman suisse, Roger de Pasquier, écrit à ce sujet: "La civilisation de l'Islam a le pouvoir de changer le milieu où elle se déploie et prospère. Elle y crée des conditions de vie que convoiteraient beaucoup de nos contemporains, y compris dans les pays les plus avancés. Mieux encore, son caractère spirituel donne lieu à une atmosphère de sainteté qui confère à la vie de la société un sens profond". Et ce penseur d'ajouter : " Dans la civilisation islamique, les sciences occupent une place beaucoup plus importante que celle dévolue aux arts. Ardents amateurs de la science, les Musulmans puisent à des sources très variées. Toutefois, ces différentes sources de savoir, loin de s'exclure mutuellement, procèdent au contraire d'un même ensemble cohérent et homogène. D'où la possibilité pour une même personne d'exceller dans plusieurs disciplines à la fois"(...)

Il est donc temps que la civilisation islamique soit animée d'un nouveau souffle afin qu'elle rattrape l'histoire en marche et reprenne son oeuvre créatrice et généreuse. Ce à quoi nous devons nous employer, munis d'une foi inébranlable et d'une conviction ferme quant à la nécessité d'un changement rationnel et constructif. Dans le même temps, il nous incombera de faire notre auto-critique en vue de retrouver la voie lumineuse de la civilisation et de déterminer nos obligations vis-à-vis de notre temps pour agir en conséquence.

Répétons-le, le renouveau de la civilisation islamique, pour se concrétiser, nécessite impérieusement une action réfléchie conduite dans un esprit de responsabilité et d'ouverture qui tient compte à la fois des nos valeurs civilisationnelles impérissables, des réalités changeantes du présent et des perspectives de l'avenir.

Mais il nous faudra, au préalable, nous engager pour la promotion continue de la science, pour la poursuite du progrès technologique, et pour l'encouragement de la production culturelle et de la création artistique. Parallèlement, des efforts devrons être déployés en vue d'une réforme sage et avisée de la vie sociale et politique, étayée sur les principes de vérité, de justice, d'égalité, de participation et de coexistence.

Le renouveau civilisationnel que nous appelons de nos voeux et auquel nous nous employons passe par la réalisation d'un certain nombre d'actions préalables que nous résumons comme suit :

I - Consolider le système éducatif dans les pays islamiques; moderniser les programmes d'enseignement, améliorer les conditions matérielles et morales des enseignants afin qu'ils puissent mener une vie décente à la hauteur de leurs responsabilités.

Songeons au Japon dont l'expérience en ce domaine est édifiante et mérite de nous servir d'exemple. Dans ce pays, en effet, les enseignants, toutes catégories confondues, occupent une place de choix, eu égard à leurs efforts considérables dans le processus éducatif.

II - Introduire des méthodes et des moyens les plus modernes pour rénover les programmes d'enseignement des sciences exactes et appliquées; promouvoir les recherches scientifiques, en général, afin de mettre le savoir scientifique à la portée des masses populaires et faire régner l'esprit rationnel dans toutes nos activités; ainsi, la science deviendra-t-elle pour nous un ferment de progrès économique et social à réaliser sur la base de nos valeurs islamiques immuables.

III - Créer des conditions saines pour l'interpénétration des cultures et des civilisations de différents horizons dans un esprit de fécondation et d'enrichissement mutuels, favorables à la créativité et à la production intellectuelle, littéraire et artistique.

Mais les démarches qu'on vient de proposer n'auraient pas le succès escompté si, au préalable, nous ne parviendrons pas à instaurer un climat propice de stabilité politique, de justice sociale et de sécurité intellectuelle. Encore faut-il déjà respecter les valeurs et les principes de l'Islam qui mettent en valeur l'action, exaltent l'aspiration de l'homme à une vie libre et digne, et l'incite à oeuvrer pour son propre bien mais aussi pour le bien de sa famille, de sa collectivité et de sa nation en général.

Des efforts soutenus et considérables ont déjà été déployés à plusieurs niveaux. Ils concernent, en effet, non seulement la promotion de l'économie, du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, mais aussi le développement dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la recherche scientifique, de l'information, et de la production culturelle et artistique. Mais quels que soient le chemin parcouru et les progrès réalisés jusqu'ici, nos efforts doivent impérativement s'inscrire dans un cadre global et harmonieux, et puiser dans nos valeurs sacrées la force nécessaire pour stimuler le développement, opérer le changement et la réforme souhaitables, et animer d'un nouveau souffle la civilisation islamique; alors la Oumma retrouvera sa vitalité et reprendra son oeuvre créatrice et généreuse afin de consolider ses acquis présents et constituer par là même ses richesses de demain.