le Coran

Dossier sur la sorcellerie

- Le 15/01/2020

- Commentaires (0)

- Dans Dossiers

|

|||

Le Coran et la météorologie: il y a quatorze siècles!

- Le 02/07/2018

- Commentaires (0)

- Dans L'Islam et la science

|

Ce que dit le Coran au sujet des nuages: L'étude des divers types de nuages a permis aux scientifiques de réaliser que la formation et l'aspect des nuages de pluie sont régis selon des systèmes bien précis et suivent certaines étapes qui varient selon les types de vents et de nuages. |

Un des types de nuages de pluie est le cumulo-nimbus. Les météorologues ont étudié la formation des cumulo-nimbus et la façon dont ils produisent la pluie, la grêle et les éclairs.

Ils ont découvert que les cumulo-nimbus passent à travers les différentes étapes suivantes pour produire de la pluie:

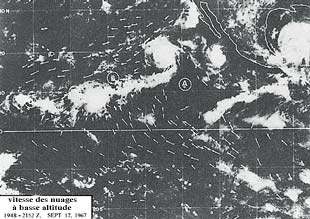

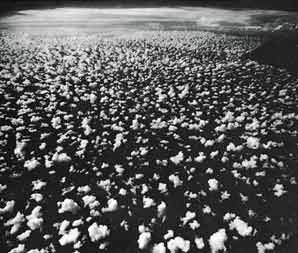

1) Les nuages sont poussés par le vent: Les cumulo-nimbus commencent à se former lorsque le vent pousse des fragments de nuages (cumulus) vers une aire où ces nuages convergent (voir illustrations 17 et 18).

|

Illustration 17: Photo satellite montrant les nuages se déplaçant vers les aires de convergence B, C, et D. Les flèches indiquent les directions du vent. (The Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting [L'utilisation des images satellites dans l'analyse et les prévisions météorologiques], Anderson et al., p. 188.) (Cliquez sur l'image pour l'agrandir.) |

|

Illustration 18: Petits fragments de nuages (cumulus) se dirigeant vers une zone de convergence près de l'horizon, où l'on aperçoit un gros cumulo-nimbus. (Clouds and Storms [Les nuages et les tempêtes], Ludlam, cliché 7.4.) (Cliquez sur l'image pour l'agrandir.) |

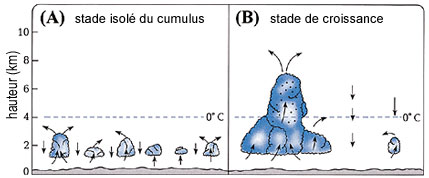

2) Les nuages se rassemblent: Ensuite les fragments de nuages se rassemblent pour former un nuage plus gros1 (voir illustrations 18 et 19).

|

Illustration 19: (A) Fragments de nuages isolés (cumulus). (B) Lorsque les fragments de nuages de rassemblent, les courants d'air ascendants augmentent à l'intérieur du gros nuage nouvellement formé; le nuage se développe alors en hauteur. Les gouttes d'eau sont indiquées par les ·. (The Atmosphere [L'atmosphère], Anthes et al., p. 269.) (Cliquez sur l'image pour l'agrandir.) |

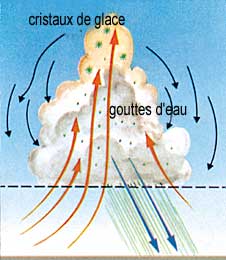

3) Le nuage se développe en hauteur: Lorsque les petits nuages se rassemblent, les courants d'air ascendants augmentent à l'intérieur du gros nuage nouvellement formé. Les courants d'air ascendants qui sont situés près du centre du nuage sont plus forts que ceux situés près des bords.2Ces courants d'air ascendants provoquent le développement en hauteur du nuage, formant une structure en forme d'enclume (voir illustrations 19 (B), 20, et 21). Ce développement en hauteur fait en sorte que le nuage s'étend jusqu'à des régions plus froides de l'atmosphère, et c'est là que des gouttes d'eau et des grêlons se forment et augmentent de volume. Lorsque ces gouttes d'eau et ces grêlons deviennent trop lourds pour être soutenus par les courants d'air ascendants, ils commencent à tomber du nuage sous forme de pluie et de grêle.3

|

Illustration 20: Un cumulo-nimbus. Après que le nuage se soit développé en hauteur, formant une structure en forme d'enclume, de la pluie s'en échappe. (Weather and Climate [Conditions atmosphériques et climats], Bodin, p.123.) |

|

|

|

|

Illustration 21: Un cumulo-nimbus. (A Colour Guide to Clouds [Guide illustré des nuages], Scorer et Wexler, p. 23.) |

Dieu a dit, dans le Coran:

![]() N'as-tu pas vu que Dieu pousse les nuages? Ensuite Il les réunit et Il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein.

N'as-tu pas vu que Dieu pousse les nuages? Ensuite Il les réunit et Il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein.![]() (Coran, 24:43)

(Coran, 24:43)

Ce n'est que récemment que les météorologues ont découvert ces détails sur la formation, la structure et la fonction des nuages, en utilisant des équipements de pointe tels que des avions, des satellites, des ordinateurs, des ballons d'essai, etc. pour étudier les directions du vent, mesurer l'humidité et ses variations, et pour déterminer les niveaux et les variations de la pression atmosphérique.4

Le verset précédent, après avoir mentionné les nuages et la pluie, parle de la grêle et des éclairs:

![]() ...Et Il fait descendre, du ciel, de la grêle provenant de nuages comparables à des montagnes. Il en frappe qui Il veut et l'écarte de qui Il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue.

...Et Il fait descendre, du ciel, de la grêle provenant de nuages comparables à des montagnes. Il en frappe qui Il veut et l'écarte de qui Il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. ![]() (Coran, 24:43)

(Coran, 24:43)

Les météorologues ont découvert que ces cumulo-nimbus, desquels tombe la grêle, atteignent une hauteur variant entre 25 000 et 30 000 pieds (7600 à 9100 mètres) , ou 4.7 à 5.7 milles (7,5 à 9,2 kilomètres),5 une hauteur rappelant celle des montagnes, comme le dit le Coran: "...Et Il fait descendre, du ciel, de la grêle provenant de nuages comparables à des montagnes."(voir illustration 21 ci-haut).

Ce verset peut nous amener à nous poser la question suivante: pourquoi est-il dit, dans ce verset, "son éclair" en parlant de la grêle? Cela signifie-t-il que la grêle est la cause principale de la formation de l'éclair? Voici ce que le livreMeteorology Today (La météorologie d'aujourd'hui) dit à ce sujet. Il dit qu'un nuage devient électrifié lorsque les grains de grêle traversent une partie du nuage où circulent des gouttelettes très froides et des cristaux de glace. Lorsque les gouttelettes heurtent les grains de grêle, elles gèlent à leur contact et libèrent en même temps de la chaleur latente. Cela fait en sorte que la surface des grains de grêle reste plus chaude que celle des cristaux de glace environnants. Lorsque les grains de grêle entrent en contact avec les cristaux de glace, un phénomène important se produit: des électrons circulent de l'objet le plus chaud à l'objet le plus froid. C'est alors que les grains de grêle deviennent négativement chargés. La même chose se produit lorsque des gouttelettes très froides entrent en contact avec des grains de grêle et que de minuscules éclats de glace chargés positivement se détachent. Ces particules positivement chargées, qui sont plus légères, sont alors transportées dans la partie supérieure du nuage par les courants d'air ascendants. La grêle, qui est restée avec une charge négative, descend dans la partie inférieure du nuage; cette partie devient donc négativement chargée. Ces charges négatives sont alors déchargées sous forme d'éclairs.6 Nous pouvons conclure de cette explication que la grêle est la cause principale de la formation de l'éclair.

cristaux de glace. Lorsque les gouttelettes heurtent les grains de grêle, elles gèlent à leur contact et libèrent en même temps de la chaleur latente. Cela fait en sorte que la surface des grains de grêle reste plus chaude que celle des cristaux de glace environnants. Lorsque les grains de grêle entrent en contact avec les cristaux de glace, un phénomène important se produit: des électrons circulent de l'objet le plus chaud à l'objet le plus froid. C'est alors que les grains de grêle deviennent négativement chargés. La même chose se produit lorsque des gouttelettes très froides entrent en contact avec des grains de grêle et que de minuscules éclats de glace chargés positivement se détachent. Ces particules positivement chargées, qui sont plus légères, sont alors transportées dans la partie supérieure du nuage par les courants d'air ascendants. La grêle, qui est restée avec une charge négative, descend dans la partie inférieure du nuage; cette partie devient donc négativement chargée. Ces charges négatives sont alors déchargées sous forme d'éclairs.6 Nous pouvons conclure de cette explication que la grêle est la cause principale de la formation de l'éclair.

Ces informations sur la formation des éclairs n'ont été découvertes que récemment. Jusqu'en l'an 1600, les idées d'Aristote sur la météorologie étaient dominantes. Il croyait, par exemple, que l'atmosphère contenait deux sortes d'émanations, l'une humide, l'autre sèche. Il affirmait également que le tonnerre était le bruit de la collision entre l'émanation sèche et les nuages environnants, et que l'éclair était l'inflammation de l'émanation sèche à l'aide d'un faible feu de forme amincie.7 Ce sont là quelques idées sur la météorologie qui étaient dominantes à l'époque de la révélation du Coran, il y a quatorze siècles.

Le Coran: sur la transformation des Juifs en singes et en porcs

- Le 06/03/2016

- Commentaires (0)

- Dans L'Islam et les autres religions

Dans le verset 2:65 du coran, Allah dit que parce que les Juifs ont rompu le Sabbat, Il les a transformés en singes et en porcs. De nombreux islamistes vivant en Occident tentent souvent d’atténuer cette insulte extrême en disant que cette transformation n’est que figurative et ne doit pas être prise au sérieux.

« Ils ont commencé à utiliser des moyens mensongers pour éviter d’honorer le Sabbat en plaçant des filets, des cordes et des plans d’eau artificiels pour pêcher avant le Sabbat. Lorsque le poisson est venu en abondance le samedi comme d’habitude, ils ont été pris dans les cordes et les filets pour le reste du samedi. Au cours de la nuit, les Juifs ont recueilli les poissons après que le Sabbat eût pris fin. Quand ils ont fait cela, Allah les a changé d’humains en singes, les animaux ayant la forme la plus proche de l’homme ; les jeunes se sont transformés en singes hurlant avec des queues tandis que les gens plus âgés ont été transformés en porcs. Ils ont vécu sur terre seulement pour trois jours. Ils n’ont pas mangé ni bu ni procréé ».

Ibn Abbas écrit que cela s’est passé pendant le temps du prophète David.

Voici ce que Maulana Maududi (commentaire n° 2/83) écrit sur les Juifs:

« Tant les mots que la manière dont cet incident est relaté dans le Coran semblent suggérer que ce qui s’est passé a été une transformation physique de certaines personnes en singes plutôt qu’une simple métamorphose morale. Ce qui semble plausible pour moi, c’est que si leurs esprits ont été autorisés à rester intacts, leurs corps ont été modifiés en corps de singes ».

Maududi a des mots plus sévères pour les Juifs dans ses commentaires sur le verset 5:60 dans lequel Allah dit qu’il a transformé certains mécréants en singes et en porcs. Il écrit :

« Cela fait allusion aux Juifs dont l’histoire montre qu’ils ont fait l’objet, encore et encore, de la colère et du courroux d’Allah. Quand ils ont profané la loi du sabbat, les visages de beaucoup d’entre eux ont été déformés, et ensuite leur dégénérescence a atteint un seuil si bas qu’ils se sont mis à adorer Satan tout à fait ouvertement. Le but de dire tout cela est d’attirer l’attention sur leur audace criminelle alors qu’ils avaient sombré au niveau le plus bas du mal, de la transgression et de la décadence morale. Ils se sont opposés vigoureusement à tous ceux qui, grâce à leur foi, vivaient véritablement une vie pieuse et juste ».

Les versets 5:78, 7:166 et 5:27 du Coran répètent le même thème expliqué ci-dessus.

En ce qui concerne le verset 5:27, Ibn Kathir écrit que les Juifs et leurs semblables sont les frères des singes et des porcs.

http://pointdebasculecanada.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=822&catid=7&Itemid=102

Le Coran:adéquation entre l’univers, l’eau et la vie

- Le 16/04/2015

- Commentaires (0)

- Dans L'Islam et la science

L’eau est un liquide si familier pour l’homme, qu’il oublie si souvent qu’il en est très dépendant. Thalès pensait que l’eau était à l’origine de toute chose et Bentley la considérait comme « le sang vital de la Terre » [1]. Avant de rechercher toute trace de vie sur cet univers, il est nécessaire de savoir si eau il y a, et de préférence liquide :

« Dans un solide cristallin, où les atomes sont rangés en série régulière, comme dans un solide vitreux, où ils sont répartis de façon désordonnée dans l’espace, les atomes se trouvent en contact rigide les uns et avec les autres, ce qui ne laisse guère de possibilités à la réalisation de processus moléculaires dynamiques caractérisant la vie. Quant aux gaz, où les atomes consécutifs ont toute liberté de mouvement, ce type de matière est beaucoup trop volatil et instable pour fournir une matrice chimique à la vie. » [2]

Cette matrice chimique doit aussi être l’unique genre adapté à la vie biologique, pour pouvoir démontrer d’une manière scientifique que la théorie du hasard n’est pas sensée. Bien que persuadés, les biologistes défenseurs de la théorie du dessein, manquaient trop souvent de preuves à l’appui et les propos de Paley montrent bien dans quel type de difficulté se débattait la théologie naturelle de l’époque :

« Nous savons bien que l’eau peut bouillir [...] geler [...] s’évaporer [...], sans savoir pour autant ce qu’est l’eau » [3]

Mais au fur et à mesure que le temps passait et par le principe d’accumulation des sciences, l’argumentation devînt de plus en plus convaincante. Avec Whewell, directeur du collège de la Trinité, le traité Bridgewater écrit en 1832, constitua une progression notable dans le domaine de la biochimie. Il présente dix-neuf phénomènes terrestres, dont la plupart sont liées au caractère adéquat de l’eau à la vie.

Parmi les découvertes remarquables qu’il développa, fut celle de l’étude de la chaleur latente de l’eau. Elle apparaît fortement élevée : pour faire fondre 1 gramme de glace, il faut autant d’énergie que pour faire passer 1 gramme d’eau de 0°C à 80°C. En étudiant ce que cela pouvait avoir comme conséquence sur l’environnement, il conclut que celle-ci est « heureusement » haute, sinon :

« les lacs et les rivières ne seraient plus que des phénomènes épisodiques, apparaissant pour de courtes périodes et s’évaporant presque instantanément, avant de bientôt renaître »

Au début du vingtième siècle, Lawrence Henderson, ancien professeur d’Harvard, écrira en 1913 une thèse des plus remarquables sur le caractère adéquat de l’eau. The Fitness of environment, « L’adéquation de l’environnement » est restée d’ailleurs d’actualité. Avec une richesse sur les plans comparatifs et quantitatifs, il arrive à démontrer avec plus de force que l’eau est le seul constituant à prétendre servir de matrice à la matière vivante. Il affirme que :

Au début du vingtième siècle, Lawrence Henderson, ancien professeur d’Harvard, écrira en 1913 une thèse des plus remarquables sur le caractère adéquat de l’eau. The Fitness of environment, « L’adéquation de l’environnement » est restée d’ailleurs d’actualité. Avec une richesse sur les plans comparatifs et quantitatifs, il arrive à démontrer avec plus de force que l’eau est le seul constituant à prétendre servir de matrice à la matière vivante. Il affirme que :

« Par ses caractéristiques fondamentales, l’eau (c’est-à-dire les divers composés chimiques et processus physico-chimiques qui composent les êtres vivants, ainsi que les traits chimiques et physiques de l’hydrosphère) représente le havre le plus adéquat que l’on puisse imaginer pour la vie »

Son étude est originale car elle s’intéresse cette fois-ci plus précisément du monde vivant : l’eau est aussi le régulateur des organismes de grande dimension et est en particulier responsable de refroidissement adaptatif des animaux à sang chaud, une des conséquences de la chaleur latente :

« Chez les animaux comme l’homme [...] la chaleur est un produit d’excrétion très important, qu’il est nécessaire d’éliminer en grandes quantités et dans ce but, seuls trois grands moyens sont disponibles : la conduction, le rayonnement et l’évaporation » Mais à la température qui est celle du corps « la conduction ou le rayonnement ne peuvent être responsables que d’une très faible élimination de chaleur, de sorte que le refroidissement produit par l’évaporation est le seul moyen important pour réduire la température »

La conduction thermique

Une des autres découvertes d’Henderson est cette forte conductivité thermique, qui est quatre fois supérieure à toute autre liquide. Les liquides sont généralement de mauvais conducteurs thermiques, mais celle de l’eau étant élevée c’est :

« Ce qui favorise l’égalisation de la température au sein des cellules vivantes, dont la structure empêche l’établissement de courants de convection »

Nous nous arrêtons là sur les propriétés thermiques de l’eau. Nous verrons dans la seconde partie, les propriétés chimiques de l’eau. Mais il apparaît déjà clairement, que l’eau semble déjà être le seul candidat idéal à tenir le rôle de matrice.

Le solvant universel mythique des alchimistes

L’eau n’aurait pas pu jouer son rôle biologique avec les propriétés physiques que nous avons mentionnées, si elle n’était pas un bon solvant. Presque tous les composés chimiques se dissolvent dans l’eau. Si ce n’est pas entièrement, on notera son action relative. C’est ainsi que la lente érosion des roches qu’elle entretient, va remplir les rivières, les fleuves et les mers, des minéraux utiles à la vie et utiles à l’homme. Les rivières du monde entier apportent chaque année à l’océan quelques cinq milliards de matériaux dissous

« Henderson répertorie trente-trois éléments différents pouvant être trouvés dans la mer. Et pour montrer l’utilité, dans les systèmes biologiques, de la capacité de l’eau à dissoudre les substances, il cite plus de soixante composés différents observables à l’état dissous dans l’urine humaine. » [1]

Une extraordinaire réactivité

L’eau est le catalyseur de très nombreuses réactions agissant sur terre. C’est-à-dire que les réactions ne se réaliseraient pas aussi rapidement en absence de l’eau. Mais quoiqu’elle soit très réactive, elle est beaucoup moins que d’autres liquides comme les bases et les acides, capables de dissoudre rapidement des composés presque insolubles dans l’eau. Mais n’oublions pas que le but de notre étude est de prouver que l’eau est sans équivoque la seule matrice chimique pouvant servir de matrice chimique à la vie. Or dans la vie organique, certaines molécules qui « baignent » dans le cytoplasme des cellules, seraient inévitablement dissous si la matrice était plus réactive.

Une autre donnée d’importance : on relève que l’eau possède -à première vue- deux défauts en matière de réactivité :

les composés contenant de longues chaînes paraffiniques, comme les lipides, sont pratiquement insolubles dans l’eau,

les composés contenant de longues chaînes paraffiniques, comme les lipides, sont pratiquement insolubles dans l’eau,  de nombreuses réactions de synthèse en chimie organique ne peuvent se produire qu’en l’absence de l’eau.

de nombreuses réactions de synthèse en chimie organique ne peuvent se produire qu’en l’absence de l’eau.

Or il s’avère aujourd’hui que ces deux défauts dans la réactivité, qui donnent l’impression d’un « fait exprès », sont au contraires deux preuves supplémentaires de l’adéquation de l’eau à la vie : la premier joue un rôle primordial dans le rôle vital de l’agencement de la cellule, le second concerne les nombreuses réactions de synthèses qui se réalisent dans des « chambres de réaction spéciales », excluant toute présence d’eau, au centre des protéines.

La viscosité de l’eau

Bien que cette propriété ne fut pas découverte par Henderson, Michael Denton s’est soucié de la compléter, comme propriété fondamentale permettent d’appuyer la thèse de l’adéquation. La viscosité de l’eau est l’une des plus faibles des liquides communs. Seuls les gaz à l’état liquide ont une viscosité généralement plus faible que l’eau. Mais cette viscosité est encore une fois inscrite dans un équilibre :

« L’eau perdrait toutefois en adéquation si sa viscosité était bien inférieure à celle de la sienne. Les structures des êtres vivants seraient soumises à des mouvements bien plus violents, sous l’action des forces de cisaillement [2], si la viscosité de l’eau avoisinait celle de l’hydrogène liquide. Des forces de cisaillement se manifestent au sein d’une structure lorsqu’une force appliquée à cette dernière tend à distordre sa forme. Une structure composée de poix, douée d’une forte viscosité, résistera bien plus efficacement aux forces de cisaillement qu’une structure composée de mélasse. [...] Si la viscosité était plus faible, les structures fragiles seraient facilement désorganisées par des forces de cisaillement et l’eau serait incapable de fournir un soutien à des structures microscopiques complexes permanentes. La délicate architecture moléculaire de la cellule ne pourrait probablement pas perdurer, tandis que les organes d’organismes complexes de grande dimension seraient brutalement ballottés de façon continuelle, même dans le cadre de mouvements doux ». [3]

L’eau et l’homme

Jusqu’à présent toutes les propriétés physico-chimiques ont prouvé que l’eau était sans doute la seule espèce pouvant prétendre à être la matrice de la vie. Mais il est encore plus intéressant de constater que chacune de ses propriétés indépendantes semblent s’assembler pour servir la même finalité biologique :

« Considérons par exemple l’altération des roches et son résultat final, la distribution dans toute l’hydrosphère des minéraux indispensables aux êtres vivants par le biais rivières puis des mers. C’est grâce à la tension de surface élevée que l’eau pénètre dans la fissure des roches ; c’est cette anormale dilatation lors de la congélation qui fait éclater les roches, engendrant de nouvelles fissures et accroissant la surface accessible à l’action dissolvante de l’eau, grâce à laquelle des éléments chimiques peuvent être extraits des roches et passer en solution. Par ailleurs, la glace possède la viscosité appropriée pour que les glaciers puissent éroder les roches brisées. [...] La faible viscosité de l’eau lui permet de s’écouler rapidement dans les rivières et dans les torrents de montagne, et de transporter à grande vitesse les minuscules particules abrasives de roche et de limon glaciaire, lesquelles vont accentuer les processus d’érosion des roches. La réactivité chimique de l’eau et son grand pouvoir dissolvant entrent aussi en ligne de compte, permettant l’extraction et le passage en solution des éléments minéraux contenus dans les roches et, finalement leur distribution dans toute l’hydrosphère ». [4]

En s’abreuvant l’homme va alors contribuer à sa survie, oubliant parfois que cet eau est loin d’être ordinaire. Il est la fin de cette chaîne, comme si cet énorme univers se dirigeait vers lui, comme s’il était la finalité de la vie.

Il apparaît clairement maintenant que si nous prenons à la fois les conclusions faites sur toutes ses propriétés « que si l’eau n’existait pas, il faudrait l’inventer ». Aucun liquide ne peut concurrencer l’eau sur le modèle d’une vie fondée sur le carbone. Et s’il existe une vie quelque part dans le cosmos, il doit forcément y avoir de l’eau. Avec toutes ces propriétés simultanément adéquates, nous disposons de suffisamment de preuves selon lesquelles les lois de la nature ont été façonnées de manière propice à assurer la vie des êtres vivants. Il y a donc une relation étroite entre la matière et la vie sur terre et l’eau est l’un de ses principaux vecteurs. Nous verrons les fois prochaines d’autres éléments venant s’inscrire dans cette thèse, remise en cause pertinente et argumentée, et non pas seulement une infirmation gratuite de la théorie de l’évolution.

[1] Richard Bentley, Confutation of Atheism from the Origin and Frame of the World, 1693

[2] Michael Denton, L’évolution a-t-elle un sens ? Editions Fayard p65

[3] Paley, The Miscellaneous Works of William Paley, Baldwin and Co, Londres

[4] La chaleur latente correspond à la chaleur absorbée lorsqu’un solide fond ou qu’un liquide s’évapore.

[1] L’évolution a-t-elle un sens ?, Michael Denton , Editions Fayard, p81

[2] Des forces de cisaillement s’exercent au sein d’une couche d’un matériau donné lorsque la sous-couche supérieure presse sur la sous-couche inférieure, avec une force orientée parallèle à sa surface. Les forces de cisaillement sont responsables des glissements de terrain ; elles permettent également à la couche supérieure d’un glacier de glisser sur les couches inférieures.

[3] Ibid p93

[4] Ibid p84-85

Abdelhak O.

Les arbres dans le Coran

- Le 23/01/2015

- Commentaires (0)

- Dans L'Islam et la vie sociale

Le terme shajar (ashjâr au pluriel) désigne dans le vocabulaire coranique aussi bien les arbres proprement dits que tout végétal, plus précisément « ce qui pousse avec une tige grosse ou fine ». Certains arbres sont désignés, comme l’olivier, le palmier dattier, le grenadier, l’acacia et le figuier, mais d’autres comme l’arbre du paradis n’y sont pas identifiés.

Le Coran affirme qu’ils sont une grâce dont Dieu a fait don aux hommes, grâce à l’eau qu’il répand et qui est le plus souvent associée à la vie. Cette grâce est de deux ordres : elle est la manifestation miraculeuse de la beauté et le don divin de la subsistance accordée aux hommes. Les arbres sont aussi le signe de l’impuissance des hommes à produire d’eux-mêmes la beauté de la nature, comme le rappelle la sourate al-naml (27,60).

La Tradition considère que les végétaux furent créés en troisième après la terre et les montagnes, et comme toutes les choses créées, les arbres sont supposés se prosterner devant Dieu, se remémorer Dieu et proclamer sa gloire. Ils ont parfois été utilisés par le Prophète comme métaphores pour décrire les hommes, et un de ses propos déclare par exemple que le palmier est l’arbre qui ressemble le plus à l’homme et qu’il a été créé de la même argile qu’Adam. Les traditions insistent aussi sur l’importance de planter des arbres, et en font l’une des aumônes les plus nobles ; elles rapportent plusieurs cas où Mahomet aurait interdit de couper les arbres de certaines zones considérées sacrées à Médine et à La Mecque. Le Coran utilise abondamment les végétaux pour ce qui concerne la vie des hommes, dans la mesure où ils leur assurent une subsistance naturelle, et dans ses descriptions eschatologiques. L’utilisation métaphorique du végétal pour parler des hommes permet de désigner « les arbres excellents » dont les racines sont saines, qui poussent vers le ciel et donnent de bons fruits à chaque saison, et « les arbres mauvais », plantes éphémères sans racines, faciles à arracher (14, 24-26). De même que les arbres sont associés à la vie et à l’eau et qu’ils fournissent de nombreuses images pour décrire l’atmosphère du paradis, certains arbres sont associés à l’enfer et à ses châtiments.

Le paradis est désigné par le terme janna qui signifie jardin, il est doté de multiples végétaux qui procurent une ombre apaisante et fraîche et de fruits dont les élus se délectent sans efforts. Les arbres du paradis donnent aussi des plats cuisinés faits de viandes et de volailles délicieuses, bien que cuites sans être bouillies ou rôties, et exhalant des parfums de musc et d’ambre. La description de ces mets accumule les métaphores tirées du monde végétal, soulignant ainsi par hyperbole l’importance extrême attachée au végétal dans la compréhension de la récompense promise aux croyants.

Les arbres du paradis sont d’un vert sombre, le vert jouant un rôle symbolique important dans l’islam, et le Coran mentionne parmi eux le lotus, le grenadier, le palmier, la vigne, l’acacia à gomme, le bananier sauvage et des plantes aromatiques. Un arbre du paradis porte sur chacune de ses feuilles le nom de chaque homme, et quand un individu doit mourir, « sa » feuille tombe. Certains ont identifié cet arbre au lotus, une mention qui renvoie aussi à l’une des conceptions que le Coran offre de la création et à la résurrection des hommes : le processus est comparé à la germination et à la croissance des plantes, de même que la littérature concernant l’ascension céleste du Prophète compare la naissance des houris à l’apparition des plantes.

Des traditions attribuées au Prophète indiquent en outre que les arbres et les pierres attestent de sa prophétie, et une tradition en particulier mentionne un arbre nommé al-shajara al-sumra auquel il se serait référé pour prouver sa qualité de prophète à un Bédouin qui l’interrogeait, et qui aurait prononcé cette attestation trois fois.

Des arbres spécifiques sont mentionnés dans le Coran, souvent au moyen de périphrases :

L’arbre vert (al-shajara al-khadrâ’) contient un feu rappelant le feu infernal aux hommes, mais qui a été trempé deux fois dans l’eau de manière à en diminuer l’effet et à permettre à ceux-ci d’en tirer profit.

« C’est lui qui, pour vous,

a dans l’arbre vert placé du feu

dont vous utilisez la flamme. » (36, 80)

« Avez-vous considéré le feu

que vous obtenez par frottement ?

Est-ce vous qui en faites croître le bois ?

Ou bien en sommes-nous les producteurs ?

.

Nous avons fait tout cela

comme un Rappel et une chose utile

pour les voyageurs du désert. » (56, 72-73)

Selon les exégètes, il s’agirait d’arbres poussant dans le désert. D’abord verts, ils se dessécheraient en vieillissant et s’enflammeraient spontanément ; ce sont des arbustes comme le markh et le ‘afâr.

L’arbre de l’immortalité (al-shajara al-khuld) « et du royaume perpétuel » est celui dont Dieu a interdit à Adam et Ève de s’approcher.

« Le Démon le tenta en disant :

Ô Adam !

T’indiquerais-je l’Arbre de l’immortalité

et d’un royaume impérissable ? (20, 120)

Il est aussi désigné par la littérature religieuse comme « arbre interdit ». Le Coran n’attribue aucune caractéristique physique à cet arbre qui permettrait de l’identifier.

L’arbre béni (al-shajara al-mubâraka) est mentionné dans la sourate de la Lumière :

« Dieu est la lumière des cieux et de la terre.

Sa lumière est comparable à une niche

où se trouve une lampe.

La lampe est dans un verre ;

Le verre est semblable à une étoile brillante.

.

Cette lampe est allumée à un arbre béni :

l’olivier qui ne provient ni de l’Orient, ni de l’Occident

et dont l’huile est près d’éclairer

sans que le feu la touche. » (24, 35)

assimilé à un olivier hors de toute orientation dont l’huile est lumineuse par essence.

L’arbre de la satisfaction (al-shajara al-ridwân) est celui sous lequel les musulmans sont censés avoir prêté allégeance au Prophète en l’an 6 de l’hégire (627 de l’ère commune), lors de la bataille d’al-Huday-biyya.

« Dieu était satisfait des croyants

quand ils te prêtaient serment sous l’arbre. » (48, 18)

L’arbre Thoubaa fait partie des arbres du paradis. Son nom se rapporte à une chose délicieuse, la meilleure chose, la beauté, la béatitude et la félicité. La Tradition considère que la communauté des musulmans sera réunie sous cet arbre au jour du Jugement. Le Prophète de surcroît aurait indiqué qu’il ne ressemble à aucun arbre existant dans le monde, on l’a donc décrit en utilisant les images les plus merveilleuses – son tronc immense est fait de rubis et il est parfumé de musc et d’ambre. Il a des fruits comme des perles au goût de miel et de gingembre, et ses racines laissent s’écouler des sources de vin. (voir en commentaires pour plus d’informations données par les hadiths)

L’ensemble des espèces citées parmi lesquelles dominent les arbres fruitiers dispense une ombre aussi rafraîchissante que durable (4, 57 ; 13,35). Enfin les branches pendant bas sont à portée de main (55, 54 ; 69, 23 ; 76, 14).

La végétation qui pousse dans le brasier infernal n’est à l’inverse composée que d’un seul arbre et d’un arbuste qui dispensent l’un et l’autre « de fumée noire, ni fraîche, ni généreuse » (56, 43-44) qui s’oppose comme telle à celle dispensée par les espèces paradisiaques.

L’arbre maudit (al-shajara al-mal’unâ) désigne pour sa part l’arbre nommé Zaqqoum, qui est l’opposé de l’arbre Thoubaa et qui pousse en bas de l’enfer. Il fait partie des châtiments réservés aux damnés : ses fruits sont des démons qui déchirent leurs entrailles.

« L’arbre de Zaqqoum

est l’aliment du pêcheur.

Il bout dans les entrailles comme du métal en fusion,

comme de l’eau bouillante. » (44, 43-46)

« N’est-ce pas un meilleur lieu de séjour que l’arbre de Zaqqoum ?

Nous l’avons placé comme une épreuve pour les injustes ;

c’est un arbre qui sort de la Fournaise ;

ses fruits sont semblables à des têtes de démons. » (38, 62-65)« Oui, vraiment, ô vous les égarés, les négateurs !

Vous mangerez les fruits de l’arbre Zaqqoum » (56, 51-52)

Considéré par les exégètes comme un arbre propre à l’enfer, le Zaqqoum était pourtant connu du botaniste Dînawâri (vers 281/894): il s’agit selon lui, d’un arbre qui pousse au Yemen, de couleur poussière, au tronc noueux, sans épines, aux fleurs malodorantes et amères, et aux petites feuilles arrondies dont les extrémités sont très laides.

(cet arbre avec des fruits semblables à des têtes rappelle étrangement l’arbre Waq Waq).

Outre cet arbre, d’autres végétaux tapissent l’enfer, en particulier des plantes sèches, pestilentielles et qui écorchent les corps.

Enfin, l’arbre Yaqtin est associé à Jonas. Selon le Coran (37, 146), lorsque celui-ci fut rejeté sur la terre et qu’il se trouvait nu, Dieu fit croître cette plante afin qu’il se couvre de sa feuille. D’après la Tradition, il s’agirait d’une sorte de courge.

Il faut aussi signaler que le buisson ardent de la tradition biblique [1] n’est pas mentionné en tant que tel dans le texte coranique, même si cet épisode qui concerne Moïse est décrit dans trois longs passages (20, 9-14 ; 27, 7-9 ; 28, 29-30).

___

Le Coran, traduit et annoté par Denise Masson, éditions La Pléiade, 1967.

Dictionnaire du Coran, Mohammad Ali Amir-Moezzi, pp.78-79-260-353-899.

___

L’illustration choisie est une calligraphie de Lassaâd Métoui, tirée du livre co-écrit avec Malek Chebel « Les cent noms de l’Amour », un livre superbe où on découvre que les Arabes disposent de 99 noms pour nommer Allah, et qu’ils en ont 100 pour parler de l’amour…

La calligraphie représente l’expression Houbb ilâhi :

Amour Divin, amour fondé sur la réciprocité entre le Créateur et sa Créature.

Il les aimera, et eux aussi l’aimeront. (Coran ; 5, 54).

http://krapooarboricole.wordpress.com/2010/05/06/les-arbres-dans-le-coran/

1. Par islamiates le 02/07/2024

Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité