referencer site web - referenceur gratuit -

$(document).ready(function(){

chargementmenu();

});

referencer site web - referenceur gratuit -

$(document).ready(function(){

chargementmenu();

});

L’islam estime que toutes les religions procèdent d’une même source : Allah. De ce fait, elles conservent malgré les péripéties de l’histoire une morale et des valeurs communes. Quand bien même les voies et les moyens diffèrent, les religions - plutôt la religion car en principe il n’y a qu’une seule religion- ont essentiellement pour but d’assurer à l’homme le bonheur ici-bas et dans l’au-delà.

« Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu’Il avait prescrit à Noé, ce que Nous t’avons révélé à toi-même, ce que Nous avions prescrit auparavant à Abraham, à Moïse et à Jésus : « Etablissez la religion et n’en faites pas un sujet de divisions. » s42 v13

Découvrez les articles classés par catégories

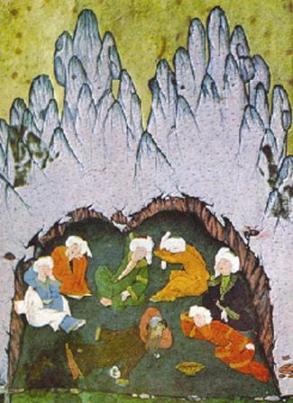

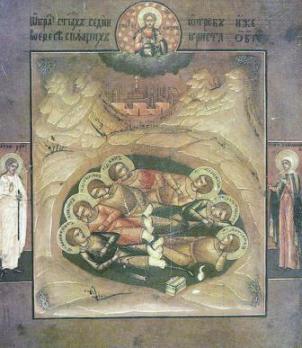

Les Sept Dormants d’Ephèse de la tradition chrétienne ou les Ahl al-Kahf (ou Ashâb al-Kahf ; signifiant les "Gens de la caverne") de l’islam sont les protagonistes d’une même histoire - à quelques détails près - évoquant le périple de jeunes hommes contraints de se réfugier dans une caverne afin de fuir des persécutions religieuses et qui, après avoir sombré dans un profond sommeil, ne se réveillèrent que plusieurs centaines d’années après. Ils sont considérés comme des saints dans les deux religions et ont fait l’objet de cultes variés. La multiplication des sanctuaires leur étant dédiés en Orient et en Occident, des premiers siècles de l’ère chrétienne au XVIIIe siècle, souligne l’importance d’une tradition quelque peu oubliée en Occident mais qui est néanmoins demeurée très présente dans la conscience religieuse de nombreux pays musulmans jusqu’à nos jours. En outre, la "redécouverte" de certains lieux de culte tels que la chapelle des Sept-Saints située dans les Côtes d’Armor a fourni le prétexte à l’organisation de nouvelles rencontres islamo-chrétiennes autour d’éléments communs à ces deux religions.

Les premières traces de l’histoire des Sept Dormants ont été retrouvées dans des manuscrits syriaques anciens datant du Ve et VIe siècles, ainsi que dans un récit de l’homme d’Etat et historien byzantin du Xe siècle Syméon Métaphraste. En Occident, les éléments majeurs de cette histoire figurent dans les écrits de Grégoire de Tours [1](VIe siècle), Paul Diacre, moine bénédictin d’origine lombarde du VIIIe siècle, ainsi que dans la célèbre Légende dorée de Jacques de Voragine relatant le martyr de nombreux saints et saintes chrétiens à l’époque romaine.

L’histoire se déroule à l’époque des persécutions contre les chrétiens lancées par l’empereur romain Dèce, au milieu du IIIe siècle. Refusant d’abjurer leur foi, sept jeunes hommes chrétiens ayant de hautes charges dans l’empire cèdent l’ensemble de leurs biens aux pauvres et partent se réfugier dans une grotte située sur le mont Célion. [2] Ils tombent alors dans un profond sommeil durant lequel les soldats de l’empereur découvrent leur lieu de refuge et décident de les y emmurer vivants. Peu après, un chrétien vint graver à l’extérieur l’histoire et le nom des sept martyrs. Ils ne se réveillent que plusieurs centaines d’années plus tard [3], durant le règne de Théodose Ier (379-395) [4], lorsque le propriétaire des terres descelle l’entrée de la grotte dans le but de la transformer en abri pour le bétail et y découvre les sept dormants. [5] Ces derniers ont conservé l’éclat de leur jeunesse et imaginent n’avoir dormi qu’une nuit. L’un deux retourne à Ephèse pour y chercher de la nourriture et découvre avec stupeur la présence d’églises resplendissantes, ainsi que les visages étonnés des commerçants lorsqu’il leur présente ses pièces de monnaie à l’effigie de Dèce. Alerté par la nouvelle, l’évêque accompagné de l’empereur et de l’impératrice se rendent à la caverne pour constater le miracle. Après avoir raconté leur histoire à l’évêque, ils se rendorment aussitôt au sein de la caverne où ils sont inhumés. Selon d’autres versions, ils parcoururent ensuite de nombreuses contrées pour répandre le miracle de la résurrection de la chair - qui était nié par certains hérétiques de l’époque -, avant de revenir à la grotte et de se replonger dans un sommeil éternel. Une église fut par la suite édifiée au dessus de la caverne, et leur culte se répandit dans l’ensemble du Moyen Orient durant les siècles suivants.

Les Sept Dormants ont été présentés par la tradition chrétienne comme les "Sept Saints dormants Maximien, Malchus, Marcien, Denis, Jean, Sérapion et Constantin" et parfois comme des frères issus d’une noble famille. Ils furent l’objet de dévotions diverses à partir du VIe siècle. Le recours à la protection des Sept Dormants était également une pratique courante au Moyen Age en Europe, et fut reprise par le protestantisme des origines. Elle attira aussi l’attention de certains grands auteurs romantiques, et est notamment évoquée dans un poème de Goethe. Enfin, les Sept Dormants ont figuré sur différents calendriers dont celui des Grecs, des Latins, des Russes ou encore des Abyssins. Ils étaient auparavant commémorés le 27 juillet dans l’Eglise latine, et sont désormais célébrés, selon le calendrier byzantin, le 4 août (jour supposé de leur emmurement) et le 22 octobre (jour de leur réveil). Dans leur refus inconditionnel d’abjurer leur foi, les Sept Dormants figurent aux côtés des nombreux martyrs chrétiens des premiers siècles ayant défendu leur foi au prix de leur vie. Cependant, le fait qu’ils furent également les témoins de leur propre "résurrection" a contribué à conférer une portée extraordinaire à leur histoire. Ils figurent ainsi au plus haut rang des témoins de l’amour éternel divin, pour s’être abandonnés à Dieu et avoir été l’objet de sa miséricorde.

Il existe un récit similaire dans la sourate XVIII du Coran intitulée Al-Kahf (La Caverne) [6] , qui évoque l’histoire des "Gens de la Caverne" également surnommés les "Gens de la Tablette" (Ashâb al-Raqîm). Cette sourate aurait été révélée au Prophète Mohammad à la suite du défi lancé par les Juifs de Médine de leur raconter cette histoire qui n’était, selon les sources historiques, pas connue par les Arabes de l’époque. Après avoir entendu la sourate, les Juifs confirmèrent que l’histoire correspondait avec celle qui leur avait été rapportée.

Les éléments majeurs de l’histoire telle qu’elle figure dans le Coran correspondent avec la version qui fut diffusée dans le monde chrétien. Cependant, un verset évoque que le nombre des dormants est connu seulement de Dieu et de "quelques personnes". Le nombre de sept n’est donc ici pas évoqué ni confirmé. En outre, il est plusieurs fois fait mention d’un chien ayant accompagné les sept jeunes gens. Ce dernier, qui fut par la suite baptisé "Qitmir" par la tradition, est considéré comme l’un des quatre animaux à avoir eu une place au paradis. Enfin, le Coran évoque avec précision que les jeunes gens seraient restés endormis près de 309 ans lunaires correspondant à 300 années solaires. [7] La sourate suggère également le caractère extraordinaire et la dimension profondément spirituelle et métaphysique du "signe" (ayat) que constitue leur expérience.

En islam, les "Gens de la Caverne" incarnent les croyants opprimés par une force politique les empêchant de vivre librement leur foi, décidant alors de s’exiler volontairement et de s’en remettre à Dieu. [8] Leur loyauté inébranlable aurait incité le Créateur à les sauver, soulignant la nécessité de se confier à Dieu même dans les cas les plus désespérés. Au-delà de leur religion "extérieure", les jeunes gens évoqués dans la sourate incarnent ici l’archétype du croyant parfait, ayant une confiance absolue en Dieu en toutes circonstances. [9] Dans la mystique musulmane, l’histoire des "Gens de la Caverne" revêt une portée symbolique particulièrement riche : ils représentent ainsi l’éternelle jeunesse de l’amour divin, ainsi que la fidélité de l’amant envers l’Aimé au-delà de toute temporalité. La caverne évoque également le motif de l’exil, et la nécessité de quitter le monde terrestre afin de "mourir à soi-même" pour accomplir ensuite une renaissance spirituelle. Elle symbolise aussi l’amour et la miséricorde éternels, gardant vivante toute personne se réfugiant en eux. [10] Enfin, le sommeil, qui implique l’"endormissement" des cinq sens extérieurs noyant traditionnellement la conscience dans le flot des préoccupations du monde matériel, est l’état par excellence permettant aux "sens intérieurs" et spirituels de chaque être de se réveiller et de manifester à la conscience profonde de l’homme certaines vérités spirituelles qu’il ne saurait percevoir à l’état éveillé.

Le signification de certains éléments n’en demeure pas moins obscure, notamment le sens de l’expression "Gens de la Tablette" (Ahl al-Raqîm) désignant les dormants, l’importance accordée à leur chien, ou encore la raison du mystère entourant leur nombre seul connu de Dieu et de quelques élus - qui, dans la tradition mystique, seraient de hauts théosophes et mystiques ayant su dépasser l’aspect extérieur (zâhir) de la religion pour accéder à son sens vrai et profond (bâtin). [11] Les grands commentateurs du Coran tels que Tabarî, Ibn Kathîr ou encore Fakr al-Dîn Râzî se sont penchés sur la question, sans réussir pour autant à fournir de réponse définitive et étayée.

L’histoire des Sept Dormants a souvent été associée à la découverte d’anciennes catacombes chrétiennes qui sont momentanément devenues des lieux de pèlerinage. [12] Cependant, ce qui semble avoir été leur lieu de refuge réel ainsi que l’église que l’on y avait édifiée furent découverts à la fin des années 1920 sur le mont Pion, près du site d’Ephèse et de la ville de Selçuk. Les travaux d’excavation permirent également la découverte de plusieurs centaines d’anciennes tombes datant des Ve et VIe siècles, sur lesquelles figuraient de nombreuses inscriptions et prières dédiées au Sept Dormants où il apparaît que durant des siècles, de nombreux croyants ont souhaité être enterrés à leurs côtés afin d’être près d’eux lors de la Résurrection des morts. Selon la tradition chrétienne, ce lieu abriterait également la tombe ou des reliques de Sainte Marie Madeleine. Le mont Pion est ainsi devenu un lieu de pèlerinage pour chrétiens et musulmans, où ces derniers viennent aussi se recueillir au sein de la Maison de Marie, que nous aborderons dans un prochain article.

Le culte des Sept Dormants fut également répandu en Bretagne et plus particulièrement dans la région des Côtes d’Armor, par des moines et missionnaires grecs qui auraient parcouru l’Orient par la route de l’étain. Ayant un jour accosté en baie de Lannion, ils transformèrent le village de Stivel et son dolmen en un centre de christianisation et en lieu de culte des Sept Dormants martyrs. On construisit par la suite une chapelle leur étant dédiée au VIe siècle. [13] Selon l’orientaliste Louis Massignon, "cette appropriation d’un dolmen au culte chrétien doit remonter au début même de l’évangélisation, où les missionnaires, je pense, avaient admis qu’on continuât à vénérer ce dolmen, tombe de chefs païens bons et justes, précurseurs de la vérité chrétienne, en le dédiant à ces Sept Dormants d’Ephèse qui avaient précisément "parfait" leur foi chrétienne, en "mûrissant", emmurés dans leur tombe, leur résurrection". [14] Ce culte demeura très vivant au cours des siècles suivants, et grâce à l’attention que Louis Massignon porta à ce lieu après avoir été frappé, au cours de la cérémonie à laquelle il assista lui-même en 1953, par la ressemblance des paroles d’un ancien chant breton (gwerz) relatant l’histoire des Sept Dormants avec les versets de la sourate de la Caverne, il devint le lieu d’un pèlerinage communs aux musulmans et aux chrétiens. [15] Un an après et depuis lors, le "pardon des Sept Saints" est l’occasion d’une rencontre interreligieuse annuelle à Vieux Marché [16], durant laquelle après une messe célébrée à la chapelle, une cérémonie musulmane durant laquelle est psalmodiée la sourate 18 du Coran est organisée à la fontaine des Sept Saints. L’ensemble est ponctué par colloque rassemblant les représentants des trois religions monothéistes ainsi que des agnostiques, dans un esprit de dialogue et d’ouverture à l’autre.

On retrouve les traces d’un récit similaire à celui des Sept Dormants dans les traditions juive, indienne, germanique, chinoise, arabe… ainsi que dans la plupart des mythologies. Des sanctuaires leur étant dédiés ont également été érigés du Yémen à la Turquie, de la Syrie à la Scandinavie, et même jusqu’en Chine. [17] Certains sont progressivement tombés dans l’oubli, alors que d’autres reçoivent encore la visite de pèlerins. Au Yémen, la tradition des "Gens de la Caverne" et leur invocation pour résoudre divers problèmes est particulièrement vivante. En Turquie, leur présence demeure très forte : leurs sept noms sont notamment récités par les enfants avant qu’ils ne s’endorment. Ils protégeraient également les hommes des morsures de chien. Leurs noms étaient également peints en lettres dorées sur les bateaux de la marine de guerre turque, leur invocation étant censée protéger des tempêtes en mer. [18]

Loin d’être une vieille légende tombée dans l’oubli, l’histoire des Sept Dormants d’Ephèse constitue une invitation universelle, comme l’atteste sa présence dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles, à rejoindre ces jeunes croyants dans leur sommeil profond par rapport à ce monde pour s’ouvrir aux "sens intérieurs" et à la dimension spirituelle de l’homme. Ces "Dormants" constituent dans tous les cas un point de rencontre unique entre christianisme oriental, tradition celtique, catholicisme et islam que Salah Stétié a décrit comme de "très jeunes gens têtus guidés par l’étoile christique d’Orient, ensuite puissants dormeurs métaphysiques et, aussi bien, gens de la grotte coranique qui n’habitèrent l’envers nocturne du monde que pour mieux habiter, le jour venu, l’éternel pays de l’air". [19]

Bibliographie

![]() Bonnet, Jacques, Artémis d’Ephèse et la légende des sept dormants, Paul Geuthner, Paris, 1977.

Bonnet, Jacques, Artémis d’Ephèse et la légende des sept dormants, Paul Geuthner, Paris, 1977. ![]() Debarge, Louis, "La caverne des Sept Dormants - une légende chrétienne dans le Coran", Esprit et Vie, 12 novembre 1991.

Debarge, Louis, "La caverne des Sept Dormants - une légende chrétienne dans le Coran", Esprit et Vie, 12 novembre 1991. ![]() De Ravignan, François, " Les Sept Dormants : lieu de rencontre abrahamique ", Horizons Maghrébins, n°20-21, 1993.

De Ravignan, François, " Les Sept Dormants : lieu de rencontre abrahamique ", Horizons Maghrébins, n°20-21, 1993. ![]() De Tours, Grégoire, Le livre des martyrs, Editions Paléo, Sources de l’Histoire de France, 2003.

De Tours, Grégoire, Le livre des martyrs, Editions Paléo, Sources de l’Histoire de France, 2003. ![]() De Voragine, Jacques, La Légende dorée, I et II, Seuil, Points Sagesses, 2004.

De Voragine, Jacques, La Légende dorée, I et II, Seuil, Points Sagesses, 2004. ![]() Hamidullah, Mohammad (trad.), Le Coran, Tawhid, 2001.

Hamidullah, Mohammad (trad.), Le Coran, Tawhid, 2001. ![]() Jourdan, Francis, La tradition des sept dormants, Maisonneuve & Larose, Paris, 1983.

Jourdan, Francis, La tradition des sept dormants, Maisonneuve & Larose, Paris, 1983. ![]() Leroux, Alain. Les Sept Dormants d’Ephèse et leur culte en Asie mineure, en Afrique du Nord et ... à Vieux Marché en Bretagne. Société d’archéologie et d’histoire du pays de Lorient, 1999.

Leroux, Alain. Les Sept Dormants d’Ephèse et leur culte en Asie mineure, en Afrique du Nord et ... à Vieux Marché en Bretagne. Société d’archéologie et d’histoire du pays de Lorient, 1999. ![]() Massignon, Louis et Moubarac, Yoakim, "Le culte liturgique des VII Dormants Martyrs d’Ephèse (Ahl al-Kahf) : trait d’union Orient-Occident entre l’Islam et la Chrétienté " (1961), in Louis Massignon, Opera Minora, III, P.U.F, 1969.

Massignon, Louis et Moubarac, Yoakim, "Le culte liturgique des VII Dormants Martyrs d’Ephèse (Ahl al-Kahf) : trait d’union Orient-Occident entre l’Islam et la Chrétienté " (1961), in Louis Massignon, Opera Minora, III, P.U.F, 1969. ![]() Massignon, Louis. La crypte-dolmen des VII Saints Dormants d’Ephèse au Stiffel (Le Vieux Marché), Mémoire de la Société d’Emulation des Côtes du Nord, 1992.

Massignon, Louis. La crypte-dolmen des VII Saints Dormants d’Ephèse au Stiffel (Le Vieux Marché), Mémoire de la Société d’Emulation des Côtes du Nord, 1992. ![]() Massignon, Louis, "Les fouilles archéologiques d’Ephèse et leur importance religieuse (pour la chrétienté et l’Islam)", Dar el-Salam, Le Caire, 1952. Rozelet, Anne-Marie, "Massignon et les pèlerins des Sept Dormants à Vieux-Marché", in Louis Massignon et ses contemporains, Karthala, 1997.

Massignon, Louis, "Les fouilles archéologiques d’Ephèse et leur importance religieuse (pour la chrétienté et l’Islam)", Dar el-Salam, Le Caire, 1952. Rozelet, Anne-Marie, "Massignon et les pèlerins des Sept Dormants à Vieux-Marché", in Louis Massignon et ses contemporains, Karthala, 1997. ![]() Stétié, Salah, Les Sept Dormants au péril de la poésie, Leuvense Schrijversaktie, 1991.

Stétié, Salah, Les Sept Dormants au péril de la poésie, Leuvense Schrijversaktie, 1991.

[1] Notamment dans De gloria martyryum, ouvrage consacré aux miracles de saints chrétiens. Grégoire de Tours y évoque également l’origine syriaque de l’histoire des Sept Dormants. La version rapportée par Grégoire de Tours proviendrait d’un sermon réalisé par Jacques de Sarug, évêque de Syrie au VIe siècle, qui fut par la suite traduite du syriaque au latin.

[2] Cette histoire comporte de nombreuses versions différentes. Selon l’une d’entre elles l’empereur les aurait lui-même dépossédé de leurs charges et de leurs biens. Selon d’autres, ils étaient également accompagnés de leur chien lorsqu’ils se réfugièrent sur le mont Célion.

[3] Selon les versions, ils auraient dormi 96 ans, 200 ans, ou encore 377 ans.

[4] Selon d’autres versions, ils ne se réveillèrent que durant le règne de Théodose II, en 408 ou 447.

[5] Sur ce point, les versions diffèrent également : selon certaines, l’entrée aurait été descellée par des maçons qui avaient besoin de pierres.

[6] Des versets 9-26.

[7] "Or, ils demeurèrent dans leur caverne trois cents ans et en ajoutèrent neuf (années)", Coran, 18:25.

[8] "Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent : "O notre Seigneur, donne-nous de Ta part une miséricorde ; et assure nous la droiture dans tout ce qui nous concerne". Alors Nous avons assourdi leurs oreilles, dans la caverne pendant de nombreuses années", Coran, 18:11-12.

[9] "Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur ; et Nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger (dans la bonne voie). Nous avons fortifié leurs cœurs lorsqu’ils s’étaient levés pour dire : "Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre : jamais nous n’invoquerons de divinité en dehors de Lui, sans quoi, nous transgresserions dans nos paroles", Coran, 18:14-15.

[10] En arabe, la miséricorde, "rahmat", a la même racine de "rahim", signifiant l’utérus. La caverne a donc parfois été associée à un ventre maternel ayant permis l’accomplissement de la résurrection et la "nouvelle naissance" des Dormants.

[11] "On dira bientôt : "Ils étaient trois, leur chien quatrième." Et on dira, tirant sur l’invisible : "Cinq, leur chien sixième." Et on dira : "Sept, leur chien huitième." - Dis : "Mon Seigneur sait mieux leur nombre. Il n’en est que peu qui le savent", Coran, 18:22.

[12] Durant les premières croisades, des os retrouvés dans des catacombes chrétiennes près d’Ephèse et supposés être les reliques des Sept Dormants ont été transportés dans la ville de Marseille et exposés dans l’Eglise de la Sainte Victoire.

[13] Cette chapelle fut baptisée "la chapelle des Sept-Saints"

[14] Louis Massignon, "La crypte-dolmen des VII Saints Dormants d’Ephèse au Stiffel", Extrait des Mémoires de la Société d’Emulation des Côtes-du-Nord, St Brieuc, 1958.

[15] En découvrant le lieu, Louis Massignon avait formulé le commentaire suivant : "Retenons de cela ce qui parle à l’imagination : une caverne, surplombée d’un perron (grosse pierre) ; jumelée à une source où l’eau sort d’une pierre horizontale par "sept trous" disposés en triangle septénaire ; un pèlerin musulman a été bouleversé d’y reconnaître le "triangle septénaire" des sept trous où l’eau destinée à Sétif sort d’une pierre verticale à Ra’s el Mâ, près de Guidjel (où sont les VII piliers fatimides des VII Dormants".

[16] Cette rencontre se déroule chaque année au mois de juillet à Vieux-Marché près de Lannion, dans les Côtes-d’Armor, durant le week-end le plus proche de la Sainte Marie-Madeleine célébrée le 22 juillet.

[17] Une mosquée leur est notamment dédiée à Kara-Khodja, à l’Est de la Chine, près de la ville de Tourfan.

[18] Ceci était notamment dû à l’invention d’un verset "imaginaire" succédant aux versets 18 et 19 de la sourate de la Caverne évoquant le "bercement" des Dormants par le constant lever et coucher du soleil qui fut parfois assimilé à un "roulis" : "Tu aurais vu le soleil, quand il se lève, s’écarter de leur caverne vers la droite, et quand il se couche, passer à leur gauche, tandis qu’eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse (de la caverne)... […]Et tu les aurais crus éveillés, alors qu’ils dorment. Et Nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche […]", Coran, 18:18-19.

[19] Stétié, Salah, Les Sept Dormants au péril de la poésie, Leuvense Schrijversaktie, 1991.

(Etude sur le conflit entre le terrorisme et la science)

Dr Kamal Amrane

La psychose du pouvoir est une expression que nous avons puisée dans le jargon médical. Elle renvoie à une maladie, au même titre que le rhume, la migraine et la myocardite. La psychose est un état maladif qui touche l'intellect et se manifeste par des symptômes de déséquilibre qui font que le malade perd les repères de modération et de juste milieu et penche soit vers la carence, soit vers l'excès. Dans le premier cas, le malade est réduit à l'état d'ignorance primitive. Dans le second cas, il a des réactions violentes et ne contrôle plus ses colères, et donc l'ignorance ici se traduit par la violence et la témérité. Le terrorisme, sur ce plan, est une forme de psychose, puisqu'il s'appuie, d'une part, sur l'immodération, qui se traduit par un penchant démesuré à semer la terreur sur terre et, d'autre part, sur l'ignorance, laquelle se traduit par une «sacralisation» de certaines interprétations erronées des enseignements du Coran et de la Tradition du Prophète.

1. Tentative de définition du terrorisme

Dans un article du philosophe français Jacques Derrida, le terrorisme a été défini comme suit :

. Le terrorisme est la référence à un crime contre la vie humaine en violation des lois nationales ou internationales ;

. Le terrorisme est un crime qui fait la distinction entre civils et militaire, les victimes du terrorisme étant principalement des civils ;

. Le terrorisme a une finalité politique (influencer ou changer la politique d'un pays en terrorisant sa population civile).

Dans cette définition du terrorisme, il convient cependant de distinguer entre le combat pour la liberté et celui qui prône l'utilisation gratuite de la violence, au mépris des lois et règles internationales. Mais il est un facteur dont il faut tenir compte, à savoir que la guerre, aussi sanguinaire qu'elle soit, comporte des principes et des fondements qui ont été énoncés par les Nations Unies et qui stipulent que tout dépassement de certaines normes fixées pour les actes belliqueux perpétrés en temps de guerre sera considéré comme un "crime de guerre". On peut ainsi distinguer entre le crime de guerre puni par la loi internationale et dénoncé vigoureusement par les Etats, et l'action terroriste que condamnent toutes les conventions mondiales, les organisations internationales et les valeurs morales. Une telle action est préjudiciable à la vie humaine qu'elle menace dans son essence. Une autre différence entre le crime de guerre et le terrorisme est que ce dernier passe pour un acte contraire à toutes les lois internationales.

Outre la définition de Jacques Derrida, il est une autre définition convenue par un certain nombre de personnalités mondiales proches du Secrétariat général des Nations Unies, selon lesquelles le terrorisme est :

«Toute action [.] qui a pour intention de causer la mort ou de graves blessures corporelles à des civils ou à des non-combattants, lorsque le but d'un tel acte est, de par sa nature ou son contexte, d'intimider une population ou de forcer un gouvernement ou une organisation internationale à prendre une quelconque mesure ou à s'en abstenir».

Il existe trois types de terrorisme :

1) Le terrorisme individuel, issu d'une action de rébellion ou d'insurrection ;

2) Le terrorisme organisé, produit d'idéologies qui expriment par la violence leu rejet des régimes en place ; et

3) Le terrorisme d'Etat, qui s'appuie sur la force militaire et non sur la démocratie et dont le principe est l'oppression et non pas le respect des droits humains.

Ce qui nous intéresse le plus ici est le terrorisme organisé, et plus particulièrement celui qui sévit à l'intérieur de l'espace géographique islamique. En effet, les déviations qui ont touché une certaine catégorie de populations musulmanes ont engendré certains comportements radicaux et fanatiques qui ont favorisé l'émergence de foyers du terrorisme. Or l'analyse démontre que ce phénomène est dû à l'ignorance que nous avons surnommée "psychose de la force".

2. Les raisons qui poussent au terrorisme

L'on serait tenté de croire que les disparités matérielles sont les principaux mobiles du terrorisme. Or bien que cette cause soit objective, elle n'en reste pas moins relative, car l'analyse du motif matériel infirme cette explication, et les diplômés des facultés scientifiques et littéraires qui ont rejoint les bancs des terroristes en sont une preuve indéniable. A notre avis, l'ignorance est le principal mobile qui pousse les adeptes du terrorisme à l'adopter, et ce, soit pour des raisons maladives liées à la psychologie, soit par méconnaissance de la réalité de la religion. Nous avons dressé, pour notre part, un certain nombre de facteurs, sachant qu'il y a d'autres facteurs non moins importants.

Premièrement :

- L'ignorance du saint Coran et des sciences y afférentes ;

- L'ignorance de la teneur du Coran et de l'effort d'interprétation qui doit être fourni pour en pénétrer le sens profond. A cet égard, il est indispensable de faire appel aux sciences avancées pour nous appréhender ces mystères ;

- L'absence d'une exégèse contemporaine du Coran qui ne soit pas l'ouvre d'un seul type de savants, mais plutôt celle d'une équipe de gens compétents et spécialisés dans différents domaines de savoir, tels que la philologie, la linguistique, les sciences exactes, la sociologie, la psychologie, l'anthropologie et la philosophie, etc., bref toutes les disciplines nécessaires pour pénétrer les secrets et les mystères du Saint Coran.

Deuxièmement :

- La méconnaissance et l'interprétation erronée de la Sunna et du Hadith.

- La méconnaissance de la bienveillance du Prophète (PSL) et de sa biographie.

- L'ignorance de la pertinence et du poids de la Sunna, qui complète le Saint Coran. Al-Qortobi a été jusqu'à dire que le Coran a plus besoin de la Sunna que la Sunna a besoin du Coran.

- La méconnaissance de l'élément historique qui fait que la loi islamique soit constante et immuable, alors que les choses de la vie courante changent selon l'époque.

Troisièmement :

- La méconnaissance du Fiqh qui est un ensemble de règles dont certaines sont positives et d'autres conjecturales.

- La méconnaissance du rôle que doit assumer l'effort d'interprétation dans les limites fixée par les théologiens.

- La méconnaissance de l'ouverture d'esprit dont se distinguaient les premiers législateurs.

- Le rejet de la différence qui est, en réalité, source de clémence et de tolérance en matière religieuse (droit des Gens du Livre de pratiquer leur culte) ainsi qu'en matière temporelle (tirer bénéfice des sciences et des connaissances produites par les autres cultures et qui ont enrichi la culture islamique).

Quatrièmement :

- Incapacité à appréhender la réalité de l'époque.

- Le refus -comble de l'ignorance- de «traiter» avec «l'Autre» qui devient, de facto, un ennemi.

- La méconnaissance de l'histoire des idées. D'abord empreinte d'ouverture et fondée sur le dialogue et l'argumentation à l'époque du Prophète (PSL) puis de ses Compagnons et leurs successeurs, la relation entre les musulmans et les autres communautés a changé par la suite, donnant naissance à deux clans antagonistes, les fidèles d'un côté et les mécréants de l'autre côté, ou les Gens du Croissant et les Gens du Crucifix. L'hostilité ici est évidente, et c'est elle qui nourrit le terrorisme et fait l'affaire des gens assoiffés de sang. Que dire alors lorsque l'islam est devenu un foyer de sous-développement et l'Europe celui de développement ? Un tel changement radical ne devrait-il pas inciter à la quête du savoir, du progrès et du développement plutôt qu'à la recherche de la confrontation avec le monde développé, quelles que soient ses intentions et ses positions vis-à-vis de l'Islam ? Ne serait-il pas plus judicieux pour nous d'emboiter le pas de nos ancêtres qui ont fait le choix de la science et de la connaissance alors qu'ils étaient en position de force, tandis que les musulmans aujourd'hui vivent dans un état de sous-développement scientifique et technologique très grave ?

Telles sont les grandes lignes d'un travail de recherche qui nous comptons aborder plus en détail ultérieurement. Quelle est donc la force du savoir par rapport à la psychose de la force de la force ?

A notre sens, le dialogue est le terme le plus approprié qui renvoie à la connaissance, tout comme la psychose est le terme global qui revoie au terrorisme. Mais pour commencer, il faudrait d'abord définir le dialogue.

3. Le dialogue

Le dialogue est passé par plusieurs étapes. Nous nous limiterons à en aborder deux.

Première étape : Il s'agit du dialogue fondé sur l'échange de connaissance et le profit que les civilisations tirent les unes des autres. Car en dépit de quelques conflits ponctuels, les communautés humaines ont fini par reconnaître, à différents étapes, l'avantage de la coopération et de l'argumentation dans la réalisation des objectifs humains. En somme, la tension et l'hostilité qui ont marqué les relations entre les communautés humaines à différentes époques n'ont jamais pu éclipser le besoin de communication entre les civilisations. A cet égard, les deux exemples édifiants suivants sont tirés de l'histoire de la civilisation arabo-islamique dans deux grandes capitales, Damas dans une première étape et Bagdad par la suite.

Les civilisations mitoyennes de la Péninsule arabique et de la civilisation arabe émergeante étaient différentes. Ainsi, la civilisation grecque était connue sur le plan de la philosophie et des sciences, tandis que la civilisation de l'Inde se distinguait par la sagesse, la civilisation perse par la politique, la civilisation romaine par sa puissance militaire, et la civilisation éthiopienne par son caractère théologique. Or toutes ces civilisations se sont retrouvées à Damas d'abord, puis à Bagdad, et ce brassage a conduit à ce que l'on peut appeler «interaction intellectuelle», qui a donné naissance à une véritable évolution sur le plan des connaissances et des sciences. Rappelons que c'est à la civilisation arabo-islamique que revient le mérite de la découverte du "zéro" et des logarithmes en mathématiques, grâce à Al-Khawarizmi, une invention qui a bouleversé radicalement les sciences mathématiques. Plutôt que d'en faire une propriété «privée», cette civilisation a choisi de diffuser et partager ces inventions, leur conférant ainsi une dimension humaine.

Kairouan, première capitale tunisienne, était, du point de vue de la culture arabo-islamique, un centre de rayonnement pour le Maghreb, l'Afrique subsaharienne et l'Espagne, en particulier l'Andalousie. Kairouan était le centre d'une grande civilisation qui a permis à l'Andalousie d'avancer dans les domaines de l'astronomie, de la médicine, des sciences vétérinaires, de l'algèbre, de la géométrie et de l'optique, tant et si bien que les Andalous sont devenus à leur tour des savants auxquels on doit la découverte de la circulation sanguine et des nouvelles techniques agricoles. L'Andalousie était le portail de la science et de la connaissance qui a favorisé la renaissance de l'Europe. Alors que l'Europe était encore au Moyen-âge, la Tunisie, avec sa capitale Kairouan, vivait un véritable essor scientifique qu'elle n'a pas tardé à propager, convaincue qu'elle est que le produit de la civilisation est un droit pour l'ensemble de l'humanité. C'est ce principe qui est à l'origine de l'évolution épistémologique, telle qu'elle est désignée par la renaissance moderne depuis que la civilisation est passée de l'Orient à l'Occident.

Dans la plupart des étapes anciennes, le dialogue se traduisait par des négociations et aboutissait à la conclusion d'accords entre antagonistes ou des transactions entre communautés servant les intérêts communs.

Deuxième étape : Cette étape est apparue avec l'évolution des mentalités sous l'influence des découvertes scientifiques et de leur impact économique et politique. Il n'était plus alors possible de se contenter d'un dialogue portant sur des intérêts ponctuels, le besoin se faisant désormais ressentir pour un dialogue portant sur des intérêts stratégiques. La signification et les fonctions du dialogue lui-même ont évolué en conséquence.

L'un des principaux facteurs qui ont contribué à l'évolution de la portée du dialogue est probablement l'évolution de la langue qui est devenue non seulement un moyen et un outil de communication, mais aussi un acte et une création. En effet, la linguistique et les disciplines connexes sont devenues une sorte de fenêtre de l'homme sur le monde. Ce bouleversement linguistique a créé un besoin pour une nouvelle forme de communication fondée sur la nécessité de traiter les relations intercivilisationnelles d'une façon scientifique et tirer profit de la "révolution" linguistique qui a libéré non seulement les langues, mais aussi les esprits.

La philosophie moderniste figure également parmi les facteurs ayant favorisé l'évolution du dialogue, en ce sens qu'elle est passée d'un mode de réflexion centré sur l'essence des choses à un autre mode axé sur la recherche de la relation entre les apparences conformément à la logique de la relativité et non aux paramètres constants et absolus. Le dialogue a tiré profit de ces nouvelles perspectives qui ont invalidé les concepts d'introversion, d'exclusion et de négation, conduisant ainsi à un changement au niveau des relations entre les individus, les communautés, les nations et les civilisations. Bien que les séquelles du passé, jonché de querelles et d'hégémonie, ressurgissent de temps à autre et que les signes de domination et d'imposition des idées et des méthodes sont encore apparents, ces toutes premières années du vingt-et-unième siècle sont encourageantes et incitent à l'optimisme pour toutes les personnes éprises de paix et de sécurité dans le monde. Elles sont également encourageantes pour les académiciens et les personnes assoiffées de science et de connaissances, de même qu'elles incitent les organisations et institutions internationales à exploiter cette opportunité pour enrichir le dialogue entre les civilisations.

Or, il est une approche, une forme ou une science appelée l'argumentation qui distingue entre les deux types de dialogue, celui de l'intérêt ponctuel et celui de l'intérêt stratégique, ou encore le dialogue des relations héritées du passé et les nouvelles relations.

L'argumentation, dans ce contexte, est à comprendre non pas dans le sens de la polémique et de la discussion contestataire, mais plutôt dans le sens d'une science objective en vertu de laquelle le dialogue entre les parties s'effectue sur des bases scientifiques, qui sont les plus adaptées à l'ère contemporaine.

Dans sa signification moderniste, le dialogue est fondé sur le principe qui veut que la vérité se trouve éparpillée dans différents endroits, qu'elle n'est pas l'apanage d'une seule civilisation et que la solidarité et la coopération sont les facteurs qui permettent d'en tirer le meilleur avantage.

Nous pouvons ainsi constater que, du fait que le concept de civilisation s'appuie sur l'assise épistémologique, que le concept de dialogue a acquis désormais une dimension scientifique et que la mise en lien entre ces deux concepts exige l'adoption d'une méthodologie correcte et appropriée.

L'on peut donc, dans cet esprit, tirer profit du dialogue des civilisations, étant donné que la plupart des gens préfèrent le dialogue à la collision, la paix à la guerre.

4. Le pari

Pour traiter le dialogue des civilisations, il faudra des motifs objectifs et autres méthodologiques.

Les motifs objectifs passent par la science et la connaissance. De fait, nous vivons aujourd'hui dans un village planétaire régis par des lois qui, au XIX° siècle, s'inspiraient de la chimie, puis de la physique au XX° siècle et de la biologie au XXI° siècle. Mais la chimie, la physique et la biologie ne sont-elles pas des sciences communes à l'ensemble de l'humanité, du moins sur le plan des résultats ? En effet, toutes les industries et technologies qui en sont issues sont partagées entre les êtres humains, chacun selon ses besoins et ses moyens, car elles sont indispensables pour se mettre à l'air du temps. Toutes les découvertes se propagent grâce à la communication et aux systèmes informatiques modernes. Les gens les plus intelligents - chose qui n'exige pratiquement pas des moyens matériels - sont ceux qui jouissent de la plus grande partie de ces découvertes et de leurs résultats. C'est aussi le cas de la connaissance qui est intrinsèque à tous les arts humains, naturels ou autres. Elle est à la disposition de tout individu capable de se l'approprier ou d'y veiller. C'est ce qui justifie précisément la discussion sur la société du savoir et la société de l'information. Ces deux moyens, la science et la connaissance, sont la voie vers l'édification du dialogue entre les civilisations. D'autre part, la science et la connaissance n'ont pas de nationalité, de géographie ou d'histoire unique, mais elles naissent et évoluent dans le cadre de la fusion entre ces différents éléments. Et quand bien même on aurait l'impression qu'une civilisation nommée porte à un moment donné le flambeau de la science et la connaissance, la logique veut que celles-ci soient le résultat du brassage des races et de la complémentarité de leurs efforts.

Il suffit d'observer le nouveau type de culture qui se répand, partout dans le monde, parmi les jeunes pour se convaincre du rôle que jouent désormais la science et la connaissance. Ces jeunes adoptent de plus en plus le mode virtuel issu de l'univers numérique et du cyberespace, produit de la technologie avancée et de l'Internet. Peut-on empêcher un enfant à travers le monde de naviguer dans cette culture ? Qu'il soit en Tunisie, en Corée du Sud ou ailleurs, l'enfant recherche le virtuel de façon quasi spontanée. Les enfants de la nouvelle génération diffèrent de leurs parents et grands-parents par le fait qu'ils jouissent d'une imagination anticipative et prospective, alors que la culture de ces derniers verse dans l'imaginaire, la relation entre eux et la réalité étant empreinte d'irréalité.

Certes, il existe une grande différence entre les sociétés sur le plan des moyens technologiques, mais le peu qui parvient aux nouvelles générations des catégories défavorisées est suffisant pour créer en eux la culture du virtuel.

La voie que nous préconisons ici pour le dialogue des civilisations n'est pas impossible, car elle s'appuie sur une base objective, à savoir la disponibilité de la science, de la connaissance et de la culture axée sur le virtuel, mais aussi sur une base psychique, à savoir l'ancrage de l'espoir dans l'esprit des jeunes.

La seconde raison est le passage du conflit des ethnies, avec tout ce qu'il a induit en termes de conflits d'intérêts et d'hégémonie nourris par le colonialisme, à un conflit ayant une dimension civilisationnelle. S'agit-il là du choc des civilisations annoncé par l'américain Huntington ou, au contraire, du dialogue des civilisations tel que souhaité par les intellectuels du monde entier et par toutes les personnes éprises de paix et de coopération ?

L'époque que nous vivons en ce début du vingt-et-unième siècle est celle des civilisations (occidentale, islamique ou extrême-orientale, telles que la civilisation chinoise ou coréenne). Toutes ces civilisations ont leurs propres spécificités culturelles évidentes. Ceci implique les deux observations suivantes :

La première observation concerne la mise à profit de la différence. En effet, la diversité culturelle comporte deux aspects. L'un concerne la différence fondée sur le chauvinisme, le fanatisme et le repli sur soi, éléments qui sont à l'origine des conflits, des luttes et du terrorisme. L'autre aspect concerne la différence fondée sur le principe de respect, celui-ci étant compris non pas dans le sens moral théorique, mais plutôt le respect dans sa dimension pratique. Il s'agit, en l'occurrence, de la nécessité de mettre à profit cette différence, dans la mesure où elle peut s'avérer un élément d'enrichissement et de soutien. Ainsi, a partir du moment où la différence devient une base pour le dialogue, elle cesse d'être un motif d'hostilité entre les civilisations, et par conséquent les points de différence deviennent des facteurs incitant à l'échange d'intérêts mutuels.

La deuxième observation concerne la distinction entre les spécificités et les généralités. Chaque civilisation a le droit de préserver ses spécificités, la conservation des cultures étant en soi une nécessité, à condition toutefois que les identités restent ouvertes. C'est la voie qui mène à l'universalité dans ce monde où les mutations avancent à pas de géant. Aussi, la spécificité construit-elle la citoyenneté dans le cadre de l'universalité, comme le préconise l'UNESCO.

A titre d'exemple, un musulman éclairé et attaché à son identité est le plus habilité à dialoguer avec les adeptes d'autres religions attachés, à leur tour, à leur identité, dès lors qu'ils sont tous ouverts au dialogue. Ensemble, ils sont en mesure, tant sur le plan individuel, communautaire et national que sur le plan de leur attachement civilisationnel, à construire avec succès un modèle de dialogue des civilisations. Ce modèle peut même devenir l'exemple à suivre par les autres. Nous avons besoin, en réalité, du modèle qui traduira les conséquences du dialogue des civilisations et des bénéfices matériels et moraux qui en découlent.

La troisième observation concerne les valeurs émergentes. A cet égard nous nous contenterons de celles qui se rapportent à l'environnement et à la pauvreté.

La solidarité est l'une des valeurs communes à toutes les civilisations. Car elle a une dimension universelle. Sur le plan local, une attitude culturelle à été développé dans ce sens en inculquant aux individus et aux groupes la culture de la solidarité, laquelle a débouché sur des résultats positifs qui ont permis de combattre et surmonter la pauvreté.

La valeur de solidarité est, d'autre part, liée à l'environnement et la pollution. A cet égard, la couche d'ozone représente un fléau dangereux dont les retombées négatives menacent l'humanité partout dans le monde. Aussi la solidarité entre tous les pays est-elle nécessaire pour juguler ce fléau et aboutir à des résultats susceptibles de préserver et de protéger l'humanité, tant il est vrai que la menace ne concerne pas société ou une civilisation données, mais plane sur l'humanité tout entière. Or si la valeur de la coopération ici est si importante, elle est donc, incontestablement, la voie objective vers le dialogue des civilisations.

Ne devrait-on pas, dès lors, privilégier les pistes, les points communs et les intérêts réciproques susceptibles de mener au dialogue, afin de pouvoir changer les équations et les relations ?

S'agissant des motifs méthodologiques, nous citerons notamment la nécessité de distinguer entre l'appartenance à une civilisation et la nécessité pour les civilisations de composer entre elles. Ceci implique une valeur à la fois morale, comportementale et méthodologique, à savoir le droit à la différence. Or le droit est le langage des lois, et les lois sont indispensables au dialogue des civilisations, car elles garantissent la connaissance et le respect des limites. D'autre part, la différence est une chose naturelle, car les gens sont nés différents, chaque individu étant différent de l'autre, et chaque communauté étant différente de l'autre, de même que chaque civilisation est différente d'une autre. Admettre le droit à la différence, c'est reconnaître les spécificités de l'autre, et ceci favorise un dialogue des civilisations centré sur les points communs et non les points de différence et de divergence.

Sur le plan de la planification, en matière de dialogue des civilisations, il faut également procéder par étapes et assurer la réalisation successive des objectifs tracés, de sorte que les objectifs atteints deviennent à leur tout le point de départ pour la réalisation de nouveaux résultats, et ainsi de suite.

La neutralité constitue une autre condition indispensable au succès du dialogue. Il s'agit ici de veiller à ne pas laisser des facteurs tels que l'appartenance idéologique, ethnique ou religieuse influer sur la relation avec l'autre. Nous avons appelé cet aspect la "neutralité", compte tenu de l'effort qu'il convient d'entreprendre pour la mise en place des facteurs menant au dialogue. En effet, la méthodologie du dialogue implique que nous éliminions les motifs d'hostilité et de défiance et les préjugés, pour ne retenir que les éléments susceptibles de favoriser la compréhension, la coopération et la complémentarité.

Comme nous avons tenté de l'analyser, le dialogue est le premier outil de connaissance à l'époque moderne qui rejette le terrorisme. Dans ce sens, le dialogue sort des sentiers battus et acquiert une dimension cognitive qui en fait la voie incontournable pour passer du stade des tensions menant au terrorisme au stade d'entente et de symbiose. Or la connaissance est l'outil par excellence qui permet d'atteindre cet objectif.

Copyright © ISESCO 2000 - 2011

Le Coran dit : "O Gens du Livre, pourquoi disputez-vous au sujet de Abraham alors que la Torah et l'Evangile ne sont descendus qu'après lui ? (…) Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était monothéiste musulman. Et il n'était pas polythéiste" (Coran 3/65-67). Abraham n'était effectivement pas polythéiste mais monothéiste ; comment peut-on d'un côté dire qu'Abraham n'était pas juif parce que la Torah n'était pas encore descendue et qu'il n'était pas chrétien parce que l'Evangile n'était pas encore révélé, mais d'un autre côté affirmer sans ciller qu'il était musulman ? Le Coran non plus n'était pas encore révélé ! Cela ne me paraît pas très logique ni très impartial.

Pour ce qui est du rappel qu'Abraham (sur lui la paix) n'était pas polythéiste, il est en fait adressé aux Arabes de l'époque du Prophète Muhammad (sur lui la paix), qui disaient être sur les traces de Abraham – celui-ci étant l'ancêtre d'une partie d'entre eux par Ismaël – mais qui, parallèlement, pratiquaient allègrement le polythéisme. Le Coran est donc venu leur dire en substance : "Vous dites être sur les traces de Abraham. Pourtant celui-ci n'était pas polythéiste. Pourquoi l'êtes-vous donc ?"

Pour ce qui est maintenant de l'affirmation qu'Abraham était "musulman", il faut savoir que le texte coranique arabe emploie en fait le terme "muslim" ; or ce terme est à bien comprendre :

A) Si on utilise ce terme "muslim" dans le sens conventionnel (istilâhî) qu'il a depuis le VIIème siècle de l'ère chrétienne, à savoir "celui qui adhère à la religion apportée par Muhammad dans le Coran et la Sunna, non seulement en la plate-forme qu'elle a en commun avec tous les messages apportés par les prophètes précédents mais aussi avec ses particularités propres (shir'a wa minhâj, Loi et Voie)", alors ces particularités n'ayant pas encore été révélées à l'époque de Abraham, ce dernier n'était effectivement pas "muslim", donc pas "musulman" dans ce sens.

B) Par contre, si on utilise ce terme "muslim" dans le sens littéral (lughawî) qu'il a en langue arabe, à savoir "celui qui est soumis à Dieu", alors Abraham, comme d'ailleurs tous les prophètes de Dieu, a eu comme religion la "soumission à Dieu".

Et c'est dans ce sens B que le Coran a employé le terme "muslim" dans les versets que vous avez cités, versets que pour ma part je traduirais ainsi : "O Gens du Livre, pourquoi disputez-vous au sujet de Abraham alors que la Torah et l'Evangile ne sont descendus qu'après lui ? (…) Abraham n'était pas juif ni chrétien, mais il était monothéiste, soumis à Dieu. Et il n'était pas polythéiste" (Coran 3/65-67).

Le Coran n'est pas le seul à dire que la religion d'Abraham était "la soumission à Dieu" : le texte biblique le dit lui aussi très clairement : "Abram eut foi dans le Seigneur, et pour cela le Seigneur le considéra comme juste" (Genèse 15/6). Voici ce qu'on peut lire dans la T.O.B., en note de bas de page : "Le terme hébreu traduit par juste désigne un accord complet avec la volonté de Dieu plutôt que la rectitude morale" (T.O.B., édition de 1997, p. 36). C'est là la définition exacte de la "soumission à Dieu" telle que les sources musulmanes entendent cette formule : une spiritualité et une rectitude morale fondées sur un accord complet avec ce que Dieu veut de l'homme, plutôt qu'une spiritualité et une rectitude morale fondées uniquement sur des principes élaborés par la raison pure, ou fondées uniquement sur la tradition ancestrale.

On peut noter, en passant, que la même chose est dite dans le texte biblique à propos de Jésus fils de Marie (sur eux la paix) : "Laisse faire maintenant : c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice" : c'est la phrase que l'Evangile selon Matthieu, 3/15, attribue à Jésus répondant à Jean Baptiste. Commentaire de la T.O.B. : "L'idée fondamentale du terme rendu ici par justice est celle de conformité (ou de fidélité) à la volonté de Dieu" (T.O.B., p. 1435). N'est-ce pas là, encore une fois, exactement ce que désigne en langue arabe le terme "islam", pris de nouveau dans son sens littéral et non dans son sens conventionnel ? (Ces deux exemples ont été cités dans Islam et christianisme, logique de rapprochement, Amine Alibhaye, p. 97.)

Cependant, comme Abraham n'avait pas l'arabe comme langue (on se souvient que, comme l'a affirmé Ibn Abbâs, c'est auprès d'Arabes du Sud que Ismaël apprendra cette langue – en fait un proto-arabe – cliquez ici et ici), il n'a bien évidemment pas utilisé le terme arabe "islam" pour désigner la religion qu'il pratiquait et qu'il enseignait, mais un ou plusieurs autres termes de la langue qui était la sienne. Ce qui est cependant à considérer c'est qu'il avait bien comme religion la "soumission à Dieu", chose qu'en arabe on décrit de façon tout à fait naturelle en disant qu'il était "muslim" ("Kâna musliman lillâh"). Et c'est pourquoi les versets que vous avez cités ont dit à propos de Abraham ce qu'ils ont dit : il était "soumis à Dieu".

-

Une objection :

Quelqu'un pourrait alors objecter ceci : "Pourquoi, dans ce cas, le Coran dit-il que Abraham n'était pas juif ni chrétien ? La même chose devrait être appliquée aux termes "juif" et "chrétien" :

– si on prend ces termes comme noms conventionnels, ces termes représentant alors celui qui suit la religion apportée respectivement par Moïse et Jésus avec leurs particularités (shir'a wa minhâj), alors Abraham n'était pas de l'une de ces religions, et ces deux termes ne lui sont pas appliquables dans leur sens conventionnel ;

– mais par contre si on prend ces termes dans leur sens littéral, alors Abraham serait de l'une de ces religions également…

Pourquoi, à propos d'Abraham, le Coran emploie-t-il un terme, "muslim", non pas en son sens conventionnel mais en son sens premier et littéral, mais ne fait-il pas de même à propos de deux autres termes, "juif" et "chrétien" ?"

La réponse à cette objection :

La réponse est que si ces deux termes ne peuvent, pris en leur sens conventionnel, pas être appliqués à Abraham, ils n'ont pas non plus, à la différence du terme "muslim", un sens littéral qui pourrait être appliqué à Abraham ; en effet, en son sens littéral et premier, "juif" renvoie à la filiation à Juda, ce sens s'étant ensuite étendu à la filiation à l'un des douze fils d'Israël (Israël est un autre nom de Jacob, que la paix soit sur lui) ; quant à "chrétien", même en son sens littéral il renvoie, comme en son sens conventionnel, à "l'adhésion au message du Christ", c'est-à-dire du Messie (puisque "Christ" est la traduction en langue grecque du mot hébreu "Messiah"). Or il est évident que ces deux sens littéraux ne s'appliquent pas à Abraham, différemment du sens littéral de "muslim". Hamza Boubakeur écrivait à son époque : "Le grand rabbin de Paris, Jaïs, nous a assurés que, pour les historiens religieux juifs, Abraham n'était pas d'origine israélite" (Le Coran, traduction et commentaire, tome 1 p. 793).

Si ceux qui adhèrent au message de Muhammad (sur lui la paix) s'étaient nommés "muhammadiens" de sorte que cette dénomination s'était ensuite généralisée au point que l'on ne dénommait plus que par elle ceux qui croient en le message de Muhammad, alors la même chose aurait pu être dite : Abraham n'était pas "muhammadien". Mais ceux qui adhèrent au message apporté par Muhammad ne se désignent et ne désirent être désignés que comme étant "soumis à Dieu", "muslim", dont la traduction est : "musulman". C'est par analogie par rapport au terme "chrétien" que lors de siècles passés, certains auteurs européens ont employé le terme "mahométans" pour désigner les "musulmans". Mais les musulmans, eux, ne se sont jamais nommés ni présentés de la sorte, ni ne se sont reconnus dans cette dénomination avancée par ces quelques auteurs européens.

Voilà pourquoi les versets du Coran que vous avez cités disent qu'Abraham était "muslim" mais qu'il n'était ni juif ni chrétien : ces deux derniers termes renvoient à des sens, même littéraux, qui ne lui sont pas applicables, comme c'eût été le cas du terme "mahométan" s'il existait.

Par contre – et ce point est à bien comprendre –, les hommes qui affirment adhérer, en tant que référence, au message que Dieu avait envoyé par le moyen de Moïse ou par celui de Jésus (dans leurs particularités, shir'a wa minhâj) sont, eux, bel et bien nommés respectivement "juifs" et "chrétiens" dans d'autres versets du Coran (ces deux termes étant compris cette fois dans leur sens conventionnel), et ce dans la mesure où ces hommes se sont eux-mêmes nommés ainsi et que ces dénominations se sont généralisées. Le Coran décrit ainsi ceux qui adhèrent au message de Jésus : "... ceux qui disent : "Nous sommes chrétiens"" (Coran 5/14, 5/82). Voyez : ce sont eux-mêmes qui se sont nommés ainsi, et la dénomination est devenue générale. Un autre verset dit : "Les musulmans, les juifs, les chrétiens, les sabéens : ceux qui auront cru en Dieu et au jour dernier et auront fait le bien, ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur, et il n'y a aura crainte sur eux ni ils ne seront attristés" (Coran 2/62). "Les musulmans, les juifs, les sabéens, les chrétiens : ceux qui ont cru en Dieu et au jour dernier et auront fait le bien, il n'y a aura point crainte sur eux ni ils ne seront attristés" (Coran 5/69). Si le Coran ne fait qu'une brève allusion aux prophètes ayant été envoyés dans d'autres régions, il nomme explicitement ceux qui avaient été envoyés dans la région du Proche Orient, et détaille les groupes qui se réclamaient du message de l'un d'eux : ceci à cause de la localisation géographique des destinataires premiers du message coranique ; et parmi les groupes religieux s'affiliant à un authentique prophète de Dieu et présents au Proche Orient à l'époque de la révélation du Coran :

– ceux qui prennent comme référence (tahkîm) la Loi et la Voie de Moïse (sur lui la paix) ont été désignés dans ces deux versets comme étant "les juifs" (c'est ce que Ibn Kathîr a écrit : "... Fa-l-yahûdu atbâ'u mûssâ 'alayhi-s-salâm wa-lladhîna kânû yatahâkamûna ila-t-tawrâti fî zamânih" : Tafsîr Ibn Kathîr tome 1 p. 94 ; "wa-lladhîna hâdû, hum hamalat ut-tawrâh" : Idem, tome 2 p. 71) ;

– ceux qui prennent comme référence (tahkîm) la Loi et la Voie de Jésus (sur lui la paix) y ont été désignés comme étant "les chrétiens" ("Fa as'hâbuhû ['Issâ] wa ahlu dînihî hum un-nassârâ" : Tafsîr Ibn Kathîr, tome 1 p. 94) ;

– ceux qui prennent comme référence (tahkîm) la Loi et la Voie de Muhammad (sur lui la paix) y ont été désignés par "alladhîna âmanû" (Tafsîr Ibn Kathîr) ;

– enfin y ont été évoqués ceux qui sont sabéens : bien qu'il demeure quelque ambiguïté quant au prophète de référence de ce groupe religieux, c'est apparemment à cause de ces versets aussi que Abû Hanîfa a émis l'avis que les Sabéens sont eux aussi des Gens du Livre et qu'un musulman peut se marier avec une sabéenne (Ishâq ibn Râhwayh est du même avis, cf. Tafsîr Ibn Kathîr). Voyez : les hommes qui auront suivi le message que Dieu avait envoyé à Moïse puis à Jésus ont été nommés respectivement "juifs" et "chrétiens" dans ces versets.

Le verset suivant nomme lui aussi "juifs" ceux qui, à l'époque même des Prophètes des Fils d'Israël – donc avant la venue de Jésus –, croyaient en Dieu, en le jour dernier et considéraient la Torah comme leur référence : "C'est sur sa base [= la Torah] que les prophètes qui se sont soumis (à Dieu) jugeaient les affaires des juifs, de même que les rabbins et les érudits" (Coran 5/44).

Les deux versets cités plus haut promettent le bien dans l'au-delà à tous ceux qui, de ces groupes religieux ainsi nommés, auront non seulement apporté foi en Dieu et au jour dernier mais auront aussi "fait le bien", ce qui sous-entend, comme le souligne Ibn Kathîr, qu'ils auront apporté foi en le message originel du prophète de l'époque où ils vivent, et auront tenu compte du cadre offert par ce message. Par contre, ceux qui ont continué à se référer à une Loi antérieure alors qu'ils avaient eu connaissance de la Loi nouvelle (par exemple qui s'en sont tenus à la Voie de Moïse alors qu'ils avaient eu connaissance de celle de Jésus ou de Muhammad, ou qui ont choisi de se référer à la Voie de Jésus alors qu'ils avaient eu vent de celle de Muhammad), ceux-là sont des kâfir tout en étant sabéens, juifs ou chrétiens, et ils ne bénéficient pas de la promesse faite par Dieu dans ces deux versets (cliquez ici pour en savoir plus). (Ibn Kathîr écrit : "Lâ yaqbalu min ahadin tarîqatan wa lâ 'amalan illâ mâ kâna muwâfiqan li sharî'ati Muhammadin sallallâhu 'alayhi wa sallama ba'da an ba'athahû bihâ. Fa ammâ qabla dhâlika, fa kullu man-ittaba'a-r-rassûla fî zamânihî fa huwa 'alâ hudan wa sabîli najâ : fa-l-yahûdu atbâ'u Mûssâ 'alayhi-s-salâm wa-lladhîna kânû yatahâkamûna ila-t-tawrâti fî zamânih ; fa lammâ bu'itha 'Issâ 'alayhi-s-salâm, wajaba 'alâ Banî Isrâ'îla-ttibâ'uh wa-l-inqiyâdu lah ; fa as'hâbuhû wa ahlu dînihî hum un-nassârâ" : Tafsîr Ibn Kathîr, tome 1 pp. 93-94 ; voir aussi tome 2 p. 72).

Ibn Taymiyya écrit que le débat quant à la question de savoir si ces personnes qui adhéraient aux Lois et Voies de Moïse ou de Jésus à l'époque de la validité de ceux-ci sont aussi appelées "muslim" ou pas, cela ne présente qu'une divergence purement verbale (nizâ' lafzî) (MF 3/94).

Un autre verset coranique dit que "Abraham, Isaac, Jacob et les Asbât" n'étaient pas "juifs" ni "chrétiens" (voir Coran 2/140). D'autres versets évoquent aussi ces "Asbât" (pluriel de "Sibt") : voir Coran 7/160, 2/136, 4/163-164. En Coran 7/160 il est dit que "les Asbât" désigne les douze Tribus qui constituent les Fils d'Israël. Les Prophètes Moïse, Aaron, David, Salomon et Jésus étaient, comme chacun le sait, affiliés chacun à l'une ou l'autre de ces douze Tribus. Or Coran 4/163-164 fait une distinction entre les "Asbât", dont il dit qu'ils ont reçu la révélation et qui ont donc été des prophètes, et les prophètes Moïse, Aaron, David, Salomon et Jésus. Ceci semble renforcer le commentaire selon lequel, en Coran 2/140, "les Asbât" ne désigne pas "l'ensemble des prophètes apparus au sein des Tribus des Fils d'Israël" (Bayân ul-qur'ân), mais seulement "les souches de ces douze Tribus" : les fils de Jacob (Tafsîr ul-Jalâlayn) et / ou les petits-fils de Jacob (Tafsîr uz-Zamakhsharî, cité dans Tafsîr Ibn Kathîr). La signification de ce verset 2/140 est donc la suivante : le juif étant celui qui affirme adhérer, en tant que référence, à la Loi et la Voie (shar') apportée par Moïse (comme nous l'avons vu en commentaire des versets 2/62 et 5/69), et cette voie n'ayant pas encore été révélée à l'époque de Abraham, de Issac, de Jacob, des fils et des petits-fils de celui-ci, ces personnages ne furent pas juifs.

http://www.maison-islam.com/articles/?p=367

Christine SCHIRRMACHER*

Chrétiens et musulmans croient-ils au même Dieu? L'Allah du Coran est-il le même Dieu que celui dont il est question dans l'Ancien et le Nouveau Testaments?

Ceux qui préconisent le dialogue entre musulmans et chrétiens soulignent que les deux religions ont les mêmes racines: les deux révèrent Abraham et le considèrent comme leur ancêtre. Le Coran, comme la Bible, raconte l'histoire du péché d'Adam et de sa femme dans le paradis, ainsi que celle de Moïse et de la traversée de la mer Rouge. Le Coran, comme la Bible, parle de Jésus, de Marie et de Jean-Baptiste. Pourtant, malgré les similitudes, les personnes et les événements n'ont ni le même contenu, ni le même sens. Examinons les similitudes et les différences les plus remarquables existant entre la Bible et le Coran, entre les credos chrétien et musulman.

| DIEU | |

| Chrétiens et musulmans croient en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, et de chaque être humain, qui a révélé sa volonté dans un livre saint. Au jour du jugement, à la fin des temps, Dieu appellera chacun à lui rendre des comptes. | |

| Coran | Bible |

| 1. Allah est le créateur de l'univers et de chaque homme, mais il est transcendant, c'est-à-dire séparé de la création. Il n'y a aucun lien entre le créateur et la création. (Sura 55:1-78; 6:100-101) | 1. Dieu a créé l'homme à son image et l'a fait son partenaire. Il a révélé sa nature dans sa création. Jésus est le pont qui relie Dieu à l'homme. (Jn 1:1-2) |

| 2. Allah n'a pas d'enfants. Jésus ne peut pas être adoré comme Dieu. Croire à la Trinité, c'est être polythéiste. Adorer plus d'un seul dieu est le pire des péchés pour l'islam; il n'y a pas pire péché pour l'islam; il ne peut pas être pardonné, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu (Allah signifie "le Dieu" ou "la déesse"). (5:72-73; 4:171-172) | 2. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Jésus est venu sur terre comme être humain tout en étant Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit sont un seul Dieu trinitaire. (Jn 1:1-2) |

| 3. Allah n'est pas le père de Jésus- Christ. Il est le Dieu omnipotent et miséricordieux. Le Coran accuse les chrétiens d'adorer trois dieux: Dieu, Jésus et Marie. Ceci est sans doute la conception de la Trinité qu'ont décrite les chrétiens de son temps. (9:30 -31) | 3. Dieu est le Père de Jésus-Christ et le Père de ses enfants. (Rm 8:15-17). La Trinité est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marie était un simple être humain et n'a pas de place dans la Trinité. (Mt 28:19) |

| JÉSUS | |

| Le Coran et la Bible nous apprennent que Jésus a été envoyé par Dieu à Israël. Les deux l'appellent "Christ". Il est né de la Vierge Marie, il a appelé les Israélites à la foi, il est monté au ciel et il reviendra sur terre à la fin des temps. | |

| Coran | Bible |

| 1. Jésus a été créé par Allah, par sa parole ("Sois!"), et implanté en Marie par la puissance de Dieu. Il n'est qu'un être humain. (3:59; 5:75; 5:116-117) | 1. Jésus a été conçu par le Saint- Esprit en Marie. Il était, en une seule personne, un véritable être humain et vrai Dieu en même temps. (Lc 1:35) |

| 2. Jésus a été un des plus importants prophètes de l'histoire, mais Mahomet est le dernier prophète, le "sceau des prophètes". (33:40; 6:16) La venue de Mahomet est déjà annoncée dans l'Ancien Testament par Moïse et Esaïe. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui- même annonce Mahomet. (2:57ss; 7:157) | 2. Jésus est entré dans le monde comme le Sauveur et le Rédempteur annoncé dans l'Ancien Testament. Comme Fils de Dieu, il est supérieur aux autres prophètes, et il a annoncé la venue du Saint- Esprit comme conseiller. (Jn14:16) Mahomet n'est pas annoncé dans la Bible et ne remplit pas les conditions bibliques exigées pour être prophète de Dieu. (Ac 10:43) |

| 3. Jésus n'a pas été crucifié et n'est pas ressuscité. La crucifixion aurait été un échec humiliant pour Jésus. Même s'il était mort sur la croix, il n'aurait pas pu apporter la rédemption à l'humanité. Le Coran n'est pas clair sur la fin de la vie de Jésus. Sans doute Allah l'a-t-il emmené au ciel face à ses ennemis. Après cela, quelqu'un d'autre a été crucifié à la place de Jésus. (4:157-158) | 3. Jésus est mort sur la croix selon la volonté de son Père. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité des morts le troisième jour. C'est ainsi qu'il a remporté la victoire sur le péché et la mort; c'est lui, représentant de l'humanité, qui a opéré la rédemption. (1 P 1:18-19) |

| LE PÉCHÉ, LA FOI ET LE PARDON | |

| Le Coran et la Bible soulignent que la volonté de Dieu est que les hommes croient en lui et vivent selon ses commandements. Celui qui transgresse ceux-ci et pèche ne peut en être pardonné que par la miséricorde de Dieu. Le Coran comme la Bible promettent la vie éternelle à ceux qui croient. | |

| Coran | Bible |

| 1. Adam a péché au paradis en mangeant le fruit défendu, mais l'homme n'a pas été coupé de la communion avec Allah par cette transgression. Il n'y a ni Chute, ni péché originel pour l'islam. (2:35-39) | 1. Adam a transgressé le commandement de Dieu en mangeant le fruit défendu. Ce faisant, il a fait venir sur tous les hommes le péché, la mort et la séparation d'avec Dieu. La réconciliation avec Dieu n'est possible que par la mort de Jésus. (2 Co 5:18-19; Rm 3:20) |

| 2. L'homme est toujours capable de choisir entre faire le bien ou faire le mal. Il peut plaire à Allah en obéissant à ses commandements et en accomplissant de bonnes actions. S'il transgresse les commandements, cela n'affecte pas vraiment Allah, puisque c'est d'abord contre lui-même que l'homme pèche. (7:19-25; 7:23) | 2. La nature de l'homme est corrompue après la Chute. Il est incapable de faire quoi que ce soit pour expier ses fautes. S'il essaie d'observer la Loi de Dieu, il ne fera que s'enfoncer davantage dans le péché. Chacun de ses péchés est toujours dirigé contre Dieu. (Rm 3:10-12,20; Ps 51:6) |

| 3. La foi, c'est croire qu'Allah existe, lui être reconnaissant et obéir à ses commandements. (2:177) | 3. La foi, c'est reconnaître son état de péché et sa propre condamnation, accepter la rédemption en Jésus- Christ et vivre selon les commandements de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. (Ac 9:1-18) |

| 4. Le pécheur qui se repent espère obtenir le pardon d'Allah. Le Coran loue souvent la miséricorde et la grâce d'Allah , mais dans chaque cas le pécheur ne sait pas s'il recevra ou non le pardon. Il n'est pas certain, dans la vie présente, d'aller au paradis après sa mort. Allah est trop omnipotent pour que l'homme puisse déterminer avec certitude son comportement envers les hommes. (7:156; 3:31) | 4. Le pécheur qui se repent a la certitude que Dieu lui accorde son pardon, puisque Dieu, dans sa Parole, a promis de le faire. (1 Jn 1:9) Quiconque se réclame de la mort de Jésus et accepte son pardon a l'assurance de la vie éternelle. (Jn 1:12; 1 Jn 3:1) |

| LA PAROLE DE DIEU - LE SAINT-ESPRIT | |

| Musulmans et chrétiens croient que la Parole éternelle de Dieu est authentique et révélée dans son livre sacré. La Parole de Dieu nous dit comment Dieu est intervenu dans l'histoire des hommes. La Parole de Dieu nous indique aujourd'hui comment orienter notre vie et notre foi. La révélation de Dieu aux hommes s'est faite sous l'action de l'Esprit. | |

| Coran | Bible |

| 1. Le Coran est la parole d'Allah, pure et inaltérée, copie authentique de la révélation céleste originelle. A la différence du Coran, l'Ancien et le Nouveau Testaments ont été corrompus au fil du temps. Le Coran rectifie l'Ancien et le Nouveau Testaments là où ils diffèrent de lui. (2:2; 2:97-98; 43:2-4; 2:83) | 1. La Bible est la sûre Parole de Dieu. Le Saint- Esprit a présidé à sa rédaction. La Bible ne peut pas faire l'objet de corrections. Elle reste la Parole de Dieu immuable pour l'éternité. (Ap 22:18) |

| 2. Le Coran a été directement révélé à Mahomet par l'ange Gabriel. La personnalité de Mahomet lui-même n'a eu aucun rôle, ce qui garantit l'authenticité du Coran. (26:192-194) | 2. Diverses personnes ont été inspirées par le Saint-Esprit, de sorte que la Bible reflète leurs caractères particuliers. La personnalité des auteurs bibliques est évidente dans chacun des livres. (2 Tm 3:16) |

| 3. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans la révélation des Ecritures qui ont été communiquées à des individus choisis au cours de l'histoire (la Torah à Moïse, les Psaumes à David, l'Evangile à Jésus et le Coran à Maho met). (16:102). Certains individus (par exemple Jésus) ont été remplis de la puissance de l'Esprit (2:87; 5:110), mais l'Esprit fortifie aussi les croyants (58:22). | 3. La personne du Saint-Esprit est Dieu lui-même, et fait partie de la Trinité. L'Esprit convainc les hommes de péché et de culpabilité. C'est à la Pentecôte qu'il est venu. Il confère des dons spirituels aux croyants et produit du fruit en eux. (Gn1:26; Jn 14:16; Ga 5:22) |

CONCLUSION

L'islam et le christianisme ont plusieurs points communs: Dieu, le Créateur, le Jugement dernier, la vie éternelle et la mort éternelle. Certains personnages de l'Ancien Testament comme Adam, Noé, Abraham, Moïse, David et Jonas sont également présents dans le Coran. Même Jésus et le Saint-Esprit sont mentionnés dans le livre saint des musulmans. Jésus-Christ y est appelé "Parole de Dieu", "Esprit de Dieu" et "Messie". Cependant, souligner ces similarités ne procure qu'une compréhension superficielle des deux religions. C'est surtout à propos de la personne de Jésus-Christ que se situent les différences les plus importantes entre le Coran et la Bible.

Selon le témoignage biblique, Jésus-Christ était non seulement un prophète mais aussi le Fils unique de Dieu, tandis que le Coran nie explicitement la filiation de Jésus. Alors que l'Ancien et le Nouveau Testaments affirment que la souffrance de Jésus et sa mort sur la croix étaient nécessaires pour racheter ceux qui sont atteints par le péché originel, le Coran rejette non seulement la crucifixion de Jésus, mais aussi le péché originel et la nécessité de la rédemption. La crucifixion, la rédemption, la filiation du Christ et la Trinité, qui sont les piliers de la dogmatique biblique, constituent pour le Coran les aberrations du christianisme, et plus encore des blasphèmes.

Alors que, selon le témoignage biblique, seuls ceux qui croient en Jésus-Christ, Fils de Dieu, et qui acceptent son sacrifice expiatoire sur la croix hériteront la vie éternelle, le Coran affirme clairement que seuls ceux qui croient que Mahomet a été le dernier prophète de Dieu et que le Coran est la pure vérité hériteront la vie éternelle. Pour les musulmans, les chrétiens avec leur doctrine de la Sainte Trinité (qui comprendrait, selon le Coran, le Père, le Fils et Marie) commettent le plus grave des péchés: celui de polythéisme. Ces principales différences théologiques entre le Coran et la Bible manifestent clairement que le créateur omnipotent du Coran ne peut pas être le Dieu trinitaire de la Bible, le Père de Jésus-Christ.

* Christine Schirrmacher, docteur en philosophie, enseigne l'islamologie à l'Université de Bonn. Elle est l'auteur d'une introduction à l'islam en deux volumes. Traduction d'Alison Wells.

« Ô les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés.»

C’est la raison pour laquelle, le système financier islamique a pour axe le fait que l’argent est le moyen par lequel Dieu a fait notre subsistance. Dieu, Exalté soit-Il, dit:« Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais prélevez-en, pour eux(6), nourriture et vêtement; et parlez-leur convenablement. »

Et que cet argent, qui comporte la subsistance de la vie de l’homme, doit être partagé et échangé entre tous les humains:« … afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d’entre vous... »

1. Par islamiates le 02/07/2024

Salam Les sourates sont données à titre d'exemple. Merci pour votre réactivité